-

-

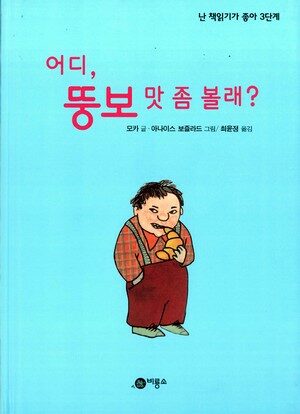

어디, 뚱보 맛 좀 볼래? ㅣ 난 책읽기가 좋아

모카 글, 아나이스 보젤라드 그림, 최윤정 옮김 / 비룡소 / 1999년 11월

평점 :

숲노래 어린이책

맑은책시렁 222 겉모습으로 놀리는 바보

《어디, 뚱보 맛 좀 볼래?》

모카 글

아나이스 보즐라드 그림

최윤정 옮김

비룡소

1999.11.3.

우리 집에서 떼지어 피어나는 민들레가 언제쯤 고개를 내밀려나 하고 여러 날 뒤꼍을 뒤적이다가 어제 비로소 만납니다. 아기 손가락보다도 가늘고 작은 잎을 여리게 내놓은 채 시든 풀줄기 밑에서 살짝 깨어났더군요.

이제는 따순 볕을 듬뿍 받기를 바라며 시든 풀줄기를 모두 걷어냅니다. 이 시든 풀줄기는 겨우내 민들레뿌리가 든든히 잠들 수 있도록 이불 노릇을 했으리라 여겨요.

“우리 엄마는 돼지같이 살찐다고 아무거나 못 먹게 하시거든.” 돼지같이? 그럼 우리 멈마는 돼지를 굉장히 좋아하시나 보다. 소시지, 햄, 베이컨 …… 이런 게 우리 집에서는 매일 식탁에 오른다. 물론 이런 것들 말고 다른 사람들 먹는 것도 다 먹는다. (7쪽)

갓 돋은 풀잎은 모두 보드랍습니다. 여리지 않은 떡잎은 없습니다. 나물로 삼지 못할 봄풀이란 없어요. 봄에는 새로 돋은 나뭇잎까지 모조리 나물입니다. 아스라이 옛날에 보릿고개가 있었다지만, 그 철에 모두 봄잎이며 봄풀로 하루하루 누렸겠구나 싶어요. 느티잎으로 느티떡을, 갖은 잎하고 풀로 온몸을 풀빛으로 물들였겠지요.

봄이란 얼마나 대단할까요. 갓 돋은 잎은 풀줄기에 나무줄기를 북돋웁니다. 막 피어난 꽃은 꽃내음으로도 살찌우고 바야흐로 익는 열매로도 밥이 되어요. 우리한테는 쌀만 밥이지 않아요. 나물이며 남새도 밥이요, 열매도 과일도 밥입니다. 그리고 햇볕하고 빗물하고 바람도 밥일 테고요.

헉헉거리고, 땀이 줄줄 흐르고, 얼굴이 벌게지는 나. 체육 선생님은 나를 쳐다보신다. 비웃고 계신 게 틀림없다. 눈을 보면 알 수 있다. “자, 얘들아! 딱 한 바퀴만 더 뛰자!” 나는 못한다. 선생님도 아신다. 내가 못한다는 것. 나는 땅바닥에 주저앉는다. (10쪽)

사실 선생님은 내게 관심이 없다. 아무도 나한테 관심이 없다. 내 생각이 어떤지 물어보는 사람은 하나도 없다. 내 가슴속에 무엇이 들어 있는지 아는 사람은 하나도 없다. 내 가슴속에는 비밀이 하나 있다. (12쪽)

어린이문학 《어디, 뚱보 맛 좀 볼래?》(모카·아나이스 보즐라드/최윤정 옮김, 비룡소, 1999)는 뚱보라며 놀림받고 미움받는 아이가 마음앓이를 어떻게 풀어내어 스스로 씩씩하게 서느냐 하는 줄거리를 다룹니다. 뚱보 소리를 듣는 아이는 내내 속으로 누르다가 어느 날 “어디, 뚱보 맛 좀 볼래?” 하고 터뜨립니다. 다만, 한 판을 터뜨린 뒤에는 굳이 터뜨리려 하지 않았지 싶어요.

뚱보라는 아이를 아끼는 삼촌은 말라깽이라며 놀림이며 미움을 받았다지요. 아마 삼촌은 그 놀림말이며 미움말에 “어디, 말라깽이 맛 좀 볼래?” 하고 한 판 터뜨린 적이 있을는지 모릅니다.

과자를 줄 때 보면 빅토르가 웃는 얼굴이 그렇게 예쁠 수가 없다. 아무리 동생을 위해서 그러는 거라고 해도 그렇게 좋아하는 과자를 안 주면 마음이 아플 것 같다. “고맙다, 크림 소스같이 귀여운 내 아들.” 엄마 말씀이다. 정상적인 가정에서는 아이들을 ‘우리 보물’이라거나 ‘귀여운 내 새끼’라고 부른다. (16쪽)

두 사람이 똑같이 먹더라도 두 사람은 다르게 자라요. 한 사람은 키가 부쩍 크고, 한 사람은 키가 그리 안 큽니다. 한 사람은 몸피가 불고, 한 사람은 깡마릅니다. 적게 먹기에 살이 덜 찌거나 안 찌지 않아요. 그저 몸이 다를 뿐입니다. 어느 것을 골라서 먹기에 못생기지 않습니다. 몇 가지를 솎아서 먹기에 잘생기지 않아요. 겉모습은 그냥 겉모습이에요.

우리가 사람이라는 숨결이라면, 슬기롭고 참하며 착하고 아름다운 몸으로 즐겁게 삶을 짓는 빛이라면, 겉모습을 환하게 밝히는 마음이 있기 때문이라고 생각합니다. 키가 이렇든 몸이 저렇든 마음에 따라서 반가운 동무가 되고 이웃이 됩니다. 얼굴빛이 이렇건 저렇건 마음빛에 따라서 스스로 하루를 짓고 갈고닦습니다.

“이 사람 저 사람 마음에 다 들 순 없는 거잖니. 널더러 코가 너무 크다고 놀리는 애도 있을 거고, 이름이 이상하다고 뭐라 그러는 애도 이쓸 거고, 또 살이 너무 쪘다고 그러는 애도 있을 거고 …… 짓궂은 애들이 장난으로 그러는 거지. 그 애들이 뭐라고 하든 그런 게 뭐 중요하니.” (18∼19쪽)

우리는 아이들한테 무엇을 가르칠까요? 사내이니 머리카락을 짧게 쳐야 한다고 가르치나요? 이제는 가시내한테 꼭 치마만 입히려는 어른은 줄었다지만, 신문·방송뿐 아니라 일터나 학교나 이곳저곳에서 사내하고 가시내 옷차림이나 겉모습을 놓고서 울타리가 꽤 높아요.

왜 겉모습으로 갈라야 할까요? 왜 겉모습을 그렇게 들여다보아야 할까요? 일을 훌륭히 잘하는 사람이 대학교를 마쳤든 아무 학교를 안 다녔든 대수롭지 않아요. 글을 아름다이 쓰는 사람이 누구한테서 배웠건 혼자서 조용히 살림을 짓다가 처음으로 글빛을 나누었던 대수롭지 않습니다.

어른이자 어버이로서 언제나 마음빛을 가꾸는 자리에 설 노릇이지 싶습니다. 아이라는 나날을 살아내어 어른이자 어버이가 된 사람이라면 어제도 오늘도 마음결을 참하게 다스리는 몸짓이어야지 싶습니다.

마르탱 삼촌도 생각이 같았다. “학교 다닐 땐 애들이 얼마나 놀렸는지 몰라요. 내가 너무 말라깽이였거든요. 내 별명이 ‘개구리 다리’였다니까요.” 나는 참지 못하고 웃음을 터뜨렸다. 그러다가 갑자기 삼촌을 놀리는 것 같은 기분이 들어서 내가 버릇이 없는 게 아닌가 하는 생각을 했다. “삼촌, 죄송해요.” (31쪽)

“자주 좀 그렇게 웃어라. 그러니까 너, 네 동생이랑 똑같다.” 미카엘이 말했다. 그 소리가 아주아주 듣기 좋았다. (62쪽)

뚱보인 아이는 뚱보라는 몸이라면 그저 뚱보로 받아들이면 됩니다. 말라깽이인 삼촌은 말라깽이라는 몸이라면 그냥 말라깽이로 맞아들이면 되어요. 서로 어떤 몸이건 서로 아끼는 사이입니다. 서로 어떤 얼굴이건 서로 마음으로 돌보며 즐거운 사이입니다.

겉모습으로 놀리는 사람은 바보입니다. 속마음을 볼 줄 모르거든요. 속마음을 볼 줄 아는 사람은 아무도 놀리지 않습니다. 다시 말해서, 누구를 따돌리거나 괴롭히는 이들은 동무나 이웃이 없습니다. 속마음으로 다가서거나 만나지 않는데 동무나 이웃이 없을밖에요. 그러니까, 동무도 이웃도 없이 외로우니 자꾸자꾸 따돌리거나 괴롭힐 사람을 찾아내려 하지요.

봄볕처럼 따스한 손길이 누구한테나 흐르기를 바라요. 봄바람처럼 따스한 눈빛을 누구나 받기를 바라요. 우리는 모두 다른 몸이자 목소리이자 낯빛이자 겉모습이기에, 이렇게 즐거우면서 재미나게 어우러질 수 있습니다. ㅅㄴㄹ