숲노래 책숲마실

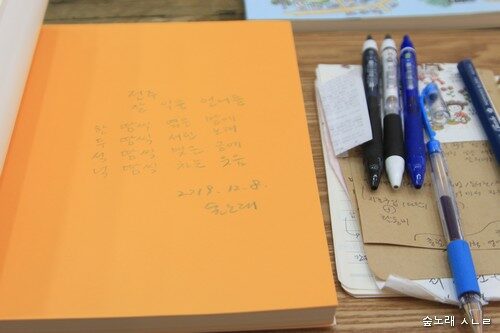

사랑 담아 잘 익은 말 (2019.12.8.)

― 전북 전주 〈잘 익은 언어들〉

전북 전주시 덕진구 두간11길 15

https://www.instagram.com/well_books

이곳에 이웃이 있으니 이곳에서 즐겁습니다. 저곳에 동무가 있으니 저곳으로 가는 길이 신납니다. 그곳에 벗님이 있으니 그곳으로 찾아가서 만날 벗님 생각에 발걸음이 가볍습니다. 그저 이곳에 조용히 있어도 아늑합니다. 저곳에 문득 나들이를 하면서 새롭게 마주하는 마을이 느긋합니다. 그곳에 며칠 머물며 어우러지는 하루가 새삼스럽습니다.

1994∼1998년 사이에는 전주마실을 얻두를 못 냈으나 2000년대로 접어들어 살림돈이 조금 늘어 비로소 나라 곳곳 헌책집을 찾아서 다리품을 팔 만했습니다. 신문을 돌리며 살던 1999년 여름까지는 매우 빠듯한 나날이었으나, 출판사 막내 일꾼으로 들어가서 달삯 62만 원을 받으며 숨통을 텄거든요. 뭐, 그래도 그때 그 가운데 40만 원은 적금에, 22만 원은 책값으로 삼았지만요.

그무렵 전북 전주는 저한테 ‘홍지서림 골목에 잇달아 있는 여러 헌책집’이 알뜰한 고장이었어요. 그때나 이제나 제가 ‘전주에 간다’고 하면 ‘전주에 있는 책집을 간다’는 뜻입니다. 택시를 타고서 택시일꾼더러 “홍지서림 있는 골목 어귀 헌책집으로 가 주셔요.” 하면 택시일꾼은 하나같이 “아니, 전주에 와서 한옥마을 아닌 헌책집에 간다는 사람은 기사생활 수십 년에 손님이 처음!”이라면서 놀라셨지요. “그래도 전주에 오셨으면 전주 비빔밥은 드시겠지요?” 하고 물으시면 “아니요. 밥은 굶고 책만 살 생각이랍니다.” 하고 대꾸했어요. 참말로 밥값을 아껴서 책을 샀고, 나중에는 작은자전거를 짐칸에 싣고 가서 택시삯까지 아껴서 책을 샀습니다.

어느덧 전주 헌책집 골목은 예전만 못합니다. 그래도 여러 곳이 씩씩하게 자리를 가꾸면서 책내음을 나누기에 고마워요. 그리고 전주 곳곳에 새롭게 마을책집이 뿌리를 내리면서 ‘한옥골 전주’를 넘어 ‘책골 전주’라고도 할 만하리라 여깁니다. 참으로 그렇거든요. 전주는 그리 크지 않은 고장이어도 책집이 제법 많아요. 책읽는 고장이 살아숨쉬는 고장이랄까요. 책집이 너울대는 고장이라면 살 만한 고장이라 하겠어요. 새책집하고 헌책집이 어깨동무하는 고장이라면 그 고장 스스로 이야기꽃을 새롭게 지필 만한 멋고장이라고 봅니다.

처음 문을 열었다는 이야기를 바람결에 들은 뒤부터 찾아가고 싶던 〈잘 익은 언어들〉이 있습니다. 어쩐지 이곳이 끌렸어요. 12월 6일에 원주에 가서 하루를 묵은 다음, 이튿날 서울에서 묵고서, 새벽바람으로 기차를 타고 전주로 옵니다. 기차역에서 버스를 탈지 걸을지 망설이다가 짐이 많아 택시를 탑니다. 택시일꾼은 ‘마을 한켠 작은 책집’으로 가는 손님을 길찾기 기계에 따라 모시지만, 어쩐지 길을 한참 헤맵니다. 너무 헤매시기에 택시에서 내려 스스로 책집을 찾기로 합니다.

겨울볕을 듬뿍 받는 책집을 이 골목 저 골목 살피면서 알아봅니다. 골목에 깃든, 아니 골목이 품은 책집이란 호젓하면서 따사롭습니다. 골목이란 사람들이 수수하게 살림을 짓는 터예요. 골목이란 서로 나즈막하게 어깨를 겯으면서 도란도란 즐거운 곳이에요.

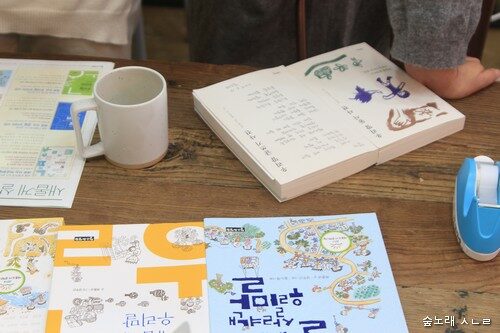

책집지기님이 이웃나라 책집마실을 다녀오면서 장만했다는 멋진 그림책을 손으로 만지면서 넘깁니다. 그림책은 어느 나라나 꿈날개를 얼마나 펴면서, 이 꿈날개에 사랑이랑 빛을 어느 만큼 담느냐에 따라서 싱그러운 결이 달라지지 싶어요. 사랑스럽고 빛나는 그림책을 알아보고서 먼 이웃나라에서 야물게 들고 오신 책집지기님이 훌륭합니다.

틀림없이 ‘몬스터’도 ‘괴물’도 아닌 ‘배롱이(배롱꽃 아이)’일 아이가 씩씩하게 제 길을 찾아서 나아가는 줄거리를 담은 《분홍 몬스터》(올가 데 디오스/김정하 옮김, 노란상상, 2015)가 참 예쁘구나 싶습니다. 비록 책이름에는 ‘몬스터’란 말을 넣었지만 ‘몬스터가 아니’기에 붙인 이름이겠지요.

책집지기님이 사랑을 듬뿍 담아서 알린다는 《가드를 올리고》(고정순, 만만한책방, 2017)를 한 손에 얹습니다. 삶이라는 무게를 두 어깨에 묵직하게 올리며 걸어온 그림님 마음이 환히 보입니다. 그런데 이 그림님한테 속삭여 보고 싶어요. “가드를 올리”지 말라고요, “권투장갑을 벗자”고요. “저쪽에서 권투장갑을 끼고 달려들면 그저 빙긋빙긋 웃으면서 두 팔을 벌리고 고이 안아 주자”고요. “그림님한테 달려드는 사나운 그이를 살살 달래면서 같이 테즈카 오사무 만화책을 펴고서 즐겁게 읽으면 어떻겠니?” 하고 말을 걸어 보자고요.

여러 날 바깥마실을 하는 길에 전주에 들를 생각으로 고흥부터 챙긴 책을 하나 책집지기님한테 드립니다. 책집지기님도 저한테 그림책 《비에도 지지 않고》(미야자와 겐지 글·야마무라 코지 그림/엄혜숙 옮김, 그림책공작소, 2015)를 건네줍니다. 책 하나가 이쪽에서 저쪽으로, 다른 책 하나가 저쪽에서 이쪽으로 옵니다.

책나눔이란 서로 새로운 눈으로 거듭나면서 앞으로 한결 싱그러이 꿈꾸며 살아가자는 뜻으로 내미는 마음빛 아닐까요? 책 하나를 주고받다가 혼자 생각날개를 폅니다. 대통령이 장관을 뽑으면서 임명장 말고 그림책을 하나씩 건네면 어떨까요? 학교에서 졸업장을 아이마다 하나씩 주기보다는 동화책이나 동시집을 하나씩 건네면 어떨까요?

임명장이나 졸업장이나 표창장 같은 종잇조각을 모조리 없애고서, 서로서로 마음을 빛낼 책 하나를 가려내어 건네면 참으로 아름다우리라 생각해요. 이를테면, 학교에서 교장샘이란 분이 모든 아이들한테 책을 하나씩 나누어 줄 적에 다 다른 책을 나누어 줄 수 있어요. 재미있지 않을까요? 똑같은 책 아닌, 모두 다른 책을 하나씩 골라서 건네기란?

옮긴이가 제 또래인 《밤의 이야기》(키티 크라우더/이유진 옮김, 책빛, 2020)를 골라듭니다. 이 옮긴이 분은 어린이책이나 푸른책을 꽤 옮기던데 아직 옮김말이 설익습니다. 어린이 눈높이에서 나눌 말씨를 잘 어림하지 못하는구나 싶어요. 이분뿐 아니라 다른 분도 비슷합니다. 어린이책을 쓰든 옮기든 어린이가 생각을 새롭게 살찌우는 밑돌이 될 가장 쉬우면서 부드럽고 사랑스러운 낱말을 고르면 좋겠어요. 마땅한 낱말이 없어 보인다고 아무 일본 한자말이나 영어를 갖다 붙이지 않으면 좋겠어요. 마땅한 낱말이 없어 보이면 새로 지어서 알려주면 되어요.

사전에는 ‘새책’이란 낱말은 없고 ‘신간’만 있습니다. 그러나 우리는 어린이하고 ‘새책’이란 말을 즐겁게 쓰면 되어요. 새책을 다루니 ‘새책집’이라 하면 되고, 마을에 있으니 ‘마을책집’이라 하면 됩니다.

잘 익은 말이란 사랑을 담은 말이라고 여겨요. 잘 익은 열매란 온누리를 따사롭게 비춘 해님이라는 사랑을 품은 빛이라고 여겨요. 이곳 전주골 한켠에서 따사로운 〈잘 익은 언어들〉을 노래하고서 부안으로 건너갑니다. 부안에 계신 이웃님을 만나러 갑니다. ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 한국말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸리는 숲노래(최종규). 1992년부터 이 길을 걸었고, 2019년까지 쓴 책으로 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.