이제 조용히 문을 닫은 '작은우리' 이야기 가운데

미처 못 다한 이야기를 갈무리합니다.

아저씨 아주머니, 또 아들아이,

모두 아늑하면서 오붓한 살림이시기를 바라는 마음입니다.

..

숲노래 책숲마실

숨결을 마주하는 손길 (2012.11.30.)

― 서울 불광동 〈작은우리〉 / 02) 383-6263

서울 은평구 불광3동 89-3

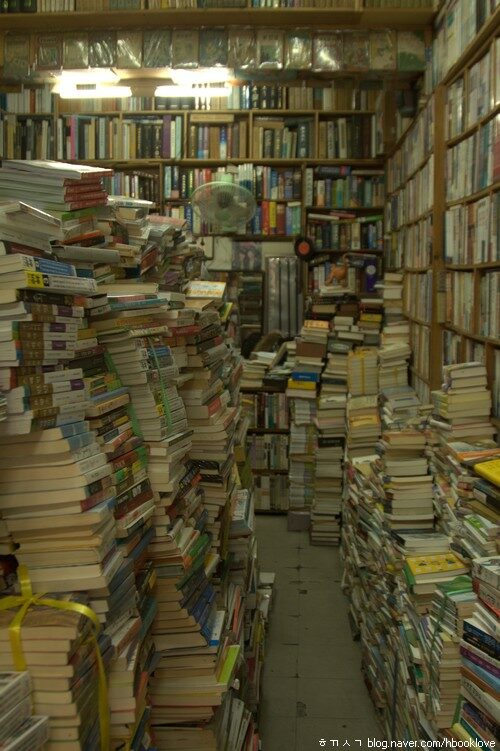

서울에서 고즈넉한 숨결이 그리울 적에는 은평구 불광동 〈작은우리〉를 찾아갑니다. 큰길에 있는 헌책집이지만 마치 골목에 있는 듯한 곳이요, 서울에 깃든 책집이지만 한갓진 마을을 누릴 수 있는 터라고 할 만합니다. 서울에서 이렇게 자동차가 뜸한 자리가 다 있네 하고 언제나 새삼스레 느끼며 불광동 깊이깊이 걸어가노라면 어느새 〈작은우리〉에 다다릅니다. 작은 알림판이 보일 즈음 숨을 고르면서 사진기를 챙깁니다. 사진기 하나는 목에 걸고, 또 하나는 어깨에 겁니다. 이런 차림새로 책집 문을 살살 엽니다.

책을 만나는 일이란, 책에 깃든 사람들 숨결을 만나는 일이라고 생각합니다. 두 손으로 이 숨결을 만나고, 두 눈으로 이 숨결을 읽고, 두 다리로 이 숨결하고 이어집니다. 그리고 사진기 단추를 살짝살짝 누르면서 오래도록 이어갈 숨결을 갈무리합니다.

책을 읽는 일이란, 책을 짓고 엮은 사람들 손길을 마주하는 일이라고 느낍니다. 책집에 들러 책을 장만하는 일이란, 책을 내놓고 다루는 사람들 사랑을 나누는 일이지 싶습니다.

찬바람이 불 즈음부터 붕어빵을 굽고 꼬치를 따스하게 익히는 헌책집 〈작은우리〉입니다. 따순바람으로 바뀔 즈음이면 헌책집 〈작은우리〉 아주머니는 겨우내 하던 붕어빵 굽기와 꼬치 익히기는 그만둡니다. 봄부터 가을까지 호젓하게 책읽기를 누리셔요. 헌책집 앞에서 아주머니한테 먼저 절을 하지요. 해마다 새삼스레 책집 둘레를 사진으로 담고서 들어서지요.

붕어빵하고 꼬치가 나란히 있는 책집이 또 있을까요? 아마 없지 싶습니다. 앞으로는 이런 책집이 태어날는지 모르지요. 《매트릭스, 사이버스페이스 그리고 禪》(오윤희, 호미, 2003)을 바라봅니다. 매트릭스와 사이버스페이스와 선, 이 세 가지는 재미나게 어울리는구나 싶습니다.

영화 〈매트릭스〉는 물론 조작된 환상이다. 하지만 이 조작된 환상이 환상에 대한 관심을 불러모으고 있다. 영화 〈매트릭스〉가 아니더라도, 우리가 서 있는 이 자리의 모든 것들이 다 조작이요 환상이다. 그냥 두면 하염없이 환상 속에 묻혀 지나갈 것들이다. 〈매트릭스〉가 환상을 돌아볼 계기를 마련해 주었다면, 영화 〈매트릭스〉는 깨달음의 길을 밝혀 준 가르침의 등불인 셈이다 … 흔히들 그 정도의 집착은 일종의 병으로 여긴다. 밥도 먹지 않고 잠도 자지 않고 탈영을 하면서까지 게임을 하는 사람. 물론 보기에 따라서는 병자일 수도 있겠다. 하지만 그런 것이 병자라면, 부처도 조사도 모두가 병자들이다. 문제는 자신이 환幻을 수행하고 있다는 사실을 자각하는 데에 있다. (244, 245쪽)

꿈이란 무엇이고 삶이란 무엇일까요. 우리가 꿈이라 일컫는 이야기는 참말 꿈일까요. 우리가 삶이라 여기는 이야기는 참말 삶일까요. 《蟹のよこばい》(福澤一郞, 求龍堂, 1969)라는 그림책을 구경합니다. 후쿠자와 이치로 님이 빚은 그림을 담습니다. 이런 그림이 다 있네 하고 놀라니 〈작은우이〉 아저씨는 “종규 씨라면 이 사람 알 텐데, 여태 몰랐어요?” 하고 묻습니다. “저라고 모든 사람이나 모든 책을 다 아는가요. 언제나 처음 만나고 새로 만나는걸요.”

그림잡지 《アトリエ》(アトリエ出版社) 583호(1975.9.)를 슬슬 넘기다가 《인천 화도유치원 제7회 졸업기념》(단기 4295년) 사진첩을 봅니다. 1962년에 나온 유치원 졸업사진책이 애틋합니다. 그러고 보니 그림 할머니인 박정희 님이 한때 화도유치원 원장을 하셨더라는 말씀이 떠오릅니다. 묵은 줄업사진책, 이 가운데 유치원 졸업사진책을 살살 어루만지면서 숱한 사람들 발자취를 되새깁니다.

조그마한 《옛책사랑》(공씨책방) 2호(1988.가을)를 봅니다. 2호에는 공진석 님이 머리말로 “무더위 탓인지 세 분이나 원고 약속을 지키지 아니하여 부랴부랴 그 공간에 내가 한 편을 더, 그것도 아주 길게 쓰게 되었다. 양지하여 주기 바란다.” 하고 적습니다. 글을 쓰기로 하고서 안 쓴 사람이 있으니 외려 공진석 님 글을 만날 수 있는 셈입니다. 작은 책에 실은 글 가운데 인하대 교수라 하는 세리카와 데쓰오(芹川哲世) 님 이야기가 도드라집니다.

일전에 일본의 대학 선배가 내한하여 우리 집에 이틀 묵어 간 일이 있었다. 그 선배는 소장 시인이며 근대문학 연구가로서 알려진 사람이었다. 집에 오자마자 내 보잘것없는 서가를 샅샅이 살펴보는 것이었다. 그리고 이 중에서 내가 제일 아끼는 책은 무엇이냐고 물었다. 나는 한국 근대문학 전공이라 한쪽 벽에 꽂혀 있는 소설집, 시집 그리고 잡지들을 가리켰다. 그러자 그 선배는 마치 휴지나 넝마를 보는 듯한 얼굴로 책이 왜 이렇게 지저분하느냐고 묻는 것이었다. 그것도 그럴 것이 1920년대부터 1950년대 사이의 책은 일부분을 빼고는 거의가 4·6판, 5·7판 정도의 종이질이 나쁜 얄팍한 책이기 때문이다, 그것도 보존 상태가 좋은 것은 거의 없고 표지가 없거나 책장이 찢어진 것이 대부분이 아닌가. 원래대로 보존된 것은 거의 없다. 깨끗한 고서가 아직 많이 남아 있는 자기네 서가와 비교하면 그런 소리가 나오는 것이 당연하다 …… 나는 그것을 기회로 평소 고서와 접하면서 생각한 일을 선배에게 이야기해 주었다. 우선 자료의 보존 상태다. 일차 자료로서 잡지·신문·단행본 등이 있는데, 조선·동아 등 대표지를 보려 해도 완전히 갖추어 놓은 도서관이 어디 있는가? 자기 신문조차 제대로 보관하지 못한 신문사가 많다 하지 않는가. 잡지도 그렇다. 수년간 계속 나온 잡지를 다 보려면 (도서관) 몇 군데를 다녀야 할 때가 많고 그것도 없는 것이 많다. 가장 많이 남아 있을 것 같은 단행본도 딱지본처럼 한 번 읽고 그대로 버리는 습관 때문인지 깨끗이 남아 있는 것은 드물다. 일본에서는 오래 전에 도서관 등의 협력으로 수백 권에 달하는 근대문학의 단행본을 완전 복원했는데, 빛바랜 원본보다 더 원본 같다 할 정도 완벽에 가까운 것이었다. 앞으로 한국도 그런 작업을 하려 해도 깨끗한 책이 어디에 남아 있을까.

일본사람은 일본 책을 매우 정갈히 건사합니다. 이와 달리 한국사람은 한국 책을 아무렇게나 다룹니다. 책 좀 읽었다는 분들 가운데 ‘책을 정갈하게 읽는 길’을 모르는 분이 참 많아요. 오래된 책이 안 다치도록 쥐는 길, 새로 나온 책을 마치 손을 안 댄 듯 정갈하게 읽는 길, 두 벌 세 벌 되읽더라도 책이 늘 정갈하도록 돌보는 길을 제대로 익힌 분이 뜻밖에 드뭅니다.

요새는 알찬 그림책이 꽤 많이 나와 아이들이 지난날에 대면 책을 무척 넉넉히 누립니다만, 어린이한테 새로운 그림책은 건네더라도 ‘책쥠새’를 찬찬히 일러 주거나 가르치는 어버이나 교사나 사서를 만나기란 몹시 어렵습니다.

손바닥책 쥠새, 그림책 쥠새, 만화책 쥠새, 양장본 쥠새, 무겁고 커다란 책 쥠새 들은 다 다릅니다. 쥠새뿐일까요. 꽂음새도 다 다르지요. 그러나 이를 갈무리하는 이도 드물고, 아니 없다시피 하고, 이 대목을 짚거나 이야기해 주어도 시킨둥한 얼굴인 분이 무척 많아요. 어느 도서관에 가서 책 이야기를 펴다가 쥠새 이야기를 했더니 ‘바쁜데 뭘 그리 따지느냐’는 핀잔을 듣기도 했습니다. ‘그렇게 따지지 않고 쥐어도 책이 다친다는 생각을 하지 않는다’고도 하더군요.

가만 보면 이 나라 도서관에 꽂힌 책치고 깨끗해 보이는 책이 드뭅니다. 커다란 새책집에서도 보기책은 대단히 지저분해요. 아무리 보기책이라 하더라도 책을 그렇게 마구 다루고 너덜거리도록 해도 좋을까요?

두툼한 《인천지역무속 1 곶창굿 연신굿》(이선주, 동아사, 1987)을 봅니다. ‘1’란 숫자가 박혔는데 둘이나 셋도 나왔을까요? 모르겠습니다. 어쩌면 나왔을 테고, 어쩌면 첫 자락으로 끝났을지 모르지요.

1983년 인천시민회관에서 2주간 제법 큰 굿판을 열었다. 물론 목적이 굿보다는 다른 쪽에 있었기에 사전에 굿판에 대한 홍보를 게을리 하지 않았다. 이 계획은 크게 효과를 보아 증언을 위하여 지목되었던 인사들을 한자리에 모실 수 있게 되었을 뿐 아니라 여러 가지 도움말도 들었으며 특히 다른 곳으로 이사한 인천 토박이들의 행방까지 알게 되었다. 그때의 분위기가 얼마나 자유스러웠는지는 다음의 익살로 알아볼 수 있다. 즉 무속학자들이 편의상 사용하듯이 필자도 “황해도굿과 경기도굿”이란 말을 쓰고 이들이 어떻게 다르냐고 물었더니 “배웠다는 사람들이 더 무식해, 그래 부평과 동막의 도당굿에서는 청배를 판소리 쪼로 하니 전라도굿이라고 해야 되겠구먼”라고 하며 필자를 비웃기까지 하였다. 어찌 되었던 여러 가지 자료를 얻게 되었고 풍어를 위한 굿도 다음과 같이 지역에 따라 명칭과 그 내용이 서로 다른 것을 알게 되었다. ㉠ 괭이부리(제물포) : 용신풀이 ㉡ 북성구지(제물포) : 곳창굿 ㉢ 새우개(소래-안동포) : 용왕굿 ㉣ 먼오금(동춘동) : 도당굿 ㉤ 수문통(송현동) : 용신맞이 ㉥ 화수개(화수동) : 연신굿 ㉦ 개건너(서곶) : 용신굿 (14∼15쪽)

시집 《장다리꽃 같은 우리 아이들》(최성수, 실천문학, 1990)을 들춥니다. 1983년 11월 12일에 비매품으로 나온 《태평로1가》(조선일보사, 1983)는 ‘방일영 선생 회갑기념문집’이라는 이름이 붙습니다. 박정희에 이어 전두환 사랑을 듬뿍 받는 조선일보사 이야기가 가득한 비매품 책입니다. 처음부터 끝까지 ‘독재 우두머리한테서 사랑받은 일’을 자랑처럼 채웠는데요, 이런 책을 내놓은 이들은 그 독재 우두머리가 머잖아 민주물결을 타고 무너질 줄 몰랐을 테지요.

한번은 청와대에서 오찬을 하게 되었다. 박정희 대통령과 장기영 부총리와 김성곤 씨도 함께 앉은 오찬이었다. 느닷없이 박 대통령이 내게 “거, 조선일보 사옥 건물이 태평로 거리에 불쑥 튀어나와 있어서 볼 적마다 눈에 거슬리는데…… 서울의 한복판 얼굴 길에 그 꼴이 보기 좋지 않으니, 그걸 헐고 그 대신 좀 뒤로 물려서 다시 짓도록 하시오. “……” “내, 일차로 차관을 돌려 줄 테니까.” …… 부총리는 시원하게 대답했다. 이런 연유로 하여서 정부에서 오히려 종용하는 식으로 차관을 얻게 되었던 것으로 액수는 4백만 달러였다. (96∼97쪽)

아무렇지도 않게 나온 이런 이야기는 ‘부정부패란 무엇인가?’를 스스로 밝힌 셈입니다. 나라돈을 이렇게 함부로 쓴 일을 버젓이 적었는데요, 그들(박정희·전두환 + 조선일보사)은 그들이 세운 군홧발이나 총칼이 흔들릴 일이 없는 줄 알았으니 대놓고 우쭐거리듯 이런 이야기를 적은 셈이겠지요.

사진책 《소지섭의 길》(소지섭, 살림, 2010)을 구경합니다. 좀 재미없군요. 아무리 연예인 이름값으로 책을 팔려 하더라도 좀 잘 엮으면 좋을 텐데요. 일본에서 나오는 연예인 사진책은 이처럼 허술하지 않습니다.

‘1984.6.27.’ “불광동 445-382 방종인 님”한테 날아간 ‘김윤주 사진전’ 알림쪽글은 ‘1984 PHILA KOREA 1984 세계우표전시회 기념인’이 찍힙니다. 1984년 세계우표전시회는 잊기 어렵습니다. 그때 저는 국민학교 3학년이었는데 전철삯을 모아서 그 우표전시회를 보러 다녀왔지요. 돈을 아끼려고 아무것도 안 먹고서 한참 둘러보던 일이 떠오릅니다. 그때 그 기념인이 박힌 터라 사진전 알림엽서를 장만해 놓기로 합니다.

서울 불광동에서 절집을 다닌 젊은이들이 엮은 《브니엘》(기자촌교회 청년회) 창간호(1976)를 구경하고, 《文藝春秋 デラックス 傳統工藝の美, 人間國寶》 新年特別號(1976)하고 《공간의 새》(황성이, 한일출판사, 1978)를 구경합니다. 《寫協》(한국사진작가협회) 22호(1979.9.)도, 《신구사진전》(신구전문대학 사진과) 알림종이(1984.9.5.∼10.16.)도 뜻있는 사진 자료가 되겠구나 하고 생각합니다.

잡지 《주간 골프》(주간 골프) 6호(1985.10.25.)를 보며 1985년 저때에도 골프 잡지가 다 있었네 싶어 놀랍니다. 《포토 남북》(포토남북사) 10호(1976.10.)은 박정희 치켜세우기가 가득합니다. 《월간 PHOTO 時事》(시사통신사) 139호(1979.12.)도 매한가지입니다. 그때에는 그런 치켜세우기를 하면서 떡고물을 챙기려는 이가 참 많았지 싶어요. 쓸쓸하지만 우리 뒷모습입니다.

사진책 《女, 문선호사진작품집 2, 1974》(문선호, 금성출판사, 1974)를 봅니다. 그럴듯한 꾸밈새에 상자까지 있어요. 요새는 이런 사진을 찍으면서 ‘사진작가입네’ 하고 콧방귀를 뀌는 분은 없을 테지요. 사진작가는 ‘백순기’라는 분한테 사진책을 보냈습니다. 사진책을 받은 분은 이 사진책을 내놓아 주었고, 아마 다른 사진잡지도 이분 집에서 같이 나온 듯합니다. 이분으로서는 짐이 되었으니 헌책집에 내놓았을 테고, 저는 고맙게 지난자취를 돌아볼 수 있습니다.

짝은 안 맞어도 휘문출판사에서 1960년대에 낸 ‘세계아동문학상전집’ 열한 자락을 만납니다. 짝이 맞지 않더라도 이 책을 만날 수 있으니 고마울 뿐입니다.

《세계아동문학상전집 1 꼬마 요술장이》(A.슈미트, 휘문출판사, 1968)

《세계아동문학상전집 2 이상한 램프》(M.페걸리, 휘문출판사, 1968)

《세계아동문학상전집 3 믿을 수 없는 여행》(S.버언포오드, 휘문출판사, 1968)

《세계아동문학상전집 4 수코양이 카스퍼》(H.M.덴네보르크, 휘문출판사, 1968)

《세계아동문학상전집 5 데비드의 신기한 하루》(H.쿨만, 휘문출판사, 1968)

《세계아동문학상전집 6 돼지우리 학교》(R.레지아니, 휘문출판사, 1968)

《세계아동문학상전집 7 그림자 없는 흰 말》(E.구우즈, 휘문출판사, 1968)

《세계아동문학상전집 9 내 이름은 파블로》(A.존머펠트, 휘문출판사, 1968)

《세계아동문학상전집 10 곰의 동굴》(A.마스팡, 휘문출판사, 1968)

《세계아동문학상전집 11 나폴리의 집 없는 아이》(K.브루크너, 휘문출판사, 1968)

《세계아동문학상전집 12 율리시이즈호의 밀항자》(A.M.마투테, 휘문출판사, 1968)

한참 책을 고르다가 고개를 듭니다. 이렇게 구경하고 장만하다가는 끝이 없겠네 싶습니다. 주머니도 홀쭉해질 테지요. 〈작은우리〉 아저씨가 “전라도 어디라고 했더라? 시골로 옮기셨다면서요? 책만 보지 말고 시골 얘기도 좀 해 줘요. 시골로 가니까 좋은가요?” 하고 묻습니다. “고흥이라고 하는 곳이에요. 이제 한 해쯤 되었으니 한 철은 난 셈이네요.” “고흥. 참 따뜻한 곳이지. 서울은 춥다니까. 따뜻한 데에서 추운 데로 오니 힘들겠네.” “저는 이렇게 멋진 책집에 와서 아름다운 책을 보면 추운 줄도 더운 줄도 몰라요.” “하기는 그렇죠. 나도 재미난 책을 읽다 보면 흠뻑 빠져들어서 아무것도 몰라. 재미있는 책만 있으면 다 잊고 살 수 있어.”

이제부터는 입으로는 말을 하면서 눈으로는 책을 살핍니다. 《한국의 발효식품》(이서래, 이화여자대학교 출판부, 1986)를 집고, 《한국의 사찰 11 금산사》(한국불교연구원 글·에드워드 B.아담스 사진, 일지사, 1977)을 만지작거립니다. 《新羅の古美術》(韓國國立中央博物館 엮음, 삼화출판사, 1975)은 일본 손님한테 팔려고 엮은 일본글판이로군요. 《동명 ALBUM》 10회 졸업기념(4294.3.10.)이 보여서 넘기니, 교직원 사진꾸러미로군요. 사진책 《耽羅木石苑·靈室 1》(백운철, 봅데강, 1986)까지 더 돌아봅니다.

“서울에 사실 적에는 그래도 한두 달에 한 번씩은 왔잖아요? 인천으로 간 뒤에는 몇 달에 한 번 왔고, 이제 시골에 가니 2년 만인가?” “서울하고 멀어지니 아무래도 쉽게 못 오네요. 오늘 이렇게 들렀으니 앞으로 다시 언제 올 수 있을까요?” “이번에 2년 만에 왔으니 다음 2년 뒤에 오면 되지. 그런데 우리가 그때까지 버틸 수 있을까? 요새는 가겟세 내기도 어려워요.” “서울시에서 〈작은우리〉처럼 알찬 책집을 돕는 제도가 있으면 좋겠어요. 가게를 서울시가 미리 사준 뒤에 스무 해에 걸쳐서 그 돈을 나누어 받아도 되잖아요.” “우리가 다달이 낸 가겟세를 따지고 보니까 그동안에 낸 돈이 1억 원이 넘어요. 이 조그마한 헌책방 월세가 그동안 1억을 넘는다고요.”

숨결은 꽃으로 피어날 수 있을까요. 손길은 꽃을 피울 수 있을까요. 네 식구가 고흥에서 일산으로 나들이를 왔습니다. 저는 낮나절 살그마니 불광동으로 책바람을 쐬러 나왔습니다. 가싯집이 일산이기에 전철을 타고 오랜만에 이곳에 들를 수 있습니다. 이제 일산으로 돌아가서 작은아이 기저귀 빨래를 해야 합니다. 한 마디 두 마디 이야기를 잇습니다. 바깥은 어느새 늦가을비가, 첫겨울비가 내립니다. 빗소리를 들으면서 오늘 우리 숨결이 앞으로 어떻게 새로운 길로 나아갈는지 어림합니다.

“그런데 내가 책방 이름을 잘못 지었나? ‘작은우리’가 처음에는 참 좋았다 싶었는데, 아무래도 스스로 작다고 하니까 작아지나 봐. ‘작은우리’가 아닌 ‘큰우리’라고 했으면 커졌을려나?” “그렇지만 ‘작은 것이 아름답다’고 하잖아요. 작은 것이 크고, 큰 것이 작은데, 아직 사람들이 작은 아름다움을 눈여겨보지 못할 뿐이겠지요.” “그런가? 책방이 이렇게 작은데 ‘큰우리’라고 했으면 오히려 이상할 수도 있었겠다.” “사장님은 이 책집이 작다고 말씀하시지만, 저는 이곳에 올 적마다 언제나 책을 한두 상자쯤 장만하는걸요? 겉보기로는 작을는지 모르지만, 이보다 커다란 책나라도 없다고 생각해요.” ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 한국말사전을 쓰고 “사전 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸리는 숲노래(최종규). 1992년부터 이 길을 걸었고, 2019년까지 쓴 책으로 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.