-

-

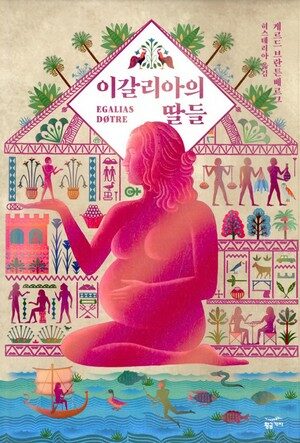

이갈리아의 딸들

게르드 브란튼베르그 지음, 히스테리아 옮김 / 황금가지 / 1996년 7월

평점 :

숲노래 책읽기

인문책시렁 89

《이갈리아의 딸들》

게르드 브란튼베르그

히스테리아 옮김

황금가지

1996.7.1./2016.12.1. 고침판

“자기가 되고 싶은 것이 될 수 없는 것이 더 삭막하고 짜증 나는 일이에요!” (13쪽)

페트로니우스는 불편한 신발을 벗고 둥근 바위 위로 조심스럽게 올라갔다. 바위는 다뜻했다. 공기보다 더 따뜻했다. 정말 사람들은 항상 맨발로 살아야 한다. 신발은 발을 너무 꽉 조이기 때문에 지나치게 꼭 맞으면 발이 까지기도 한다. (89쪽)

그들은 서로 박자를 맞춰 움직이고 있었다. 세 번째 움은 뒤에 앉아서 그의 허리를 잡고 있었다. 이 악몽이 얼마나 오래 계속될까? (94쪽)

“난 정말로 내가 무슨 가치가 있나 의심스러워져요. 난 그저 주방용 기구처럼 항상 집에 있는 거예요.” (153쪽)

그것은 맨움용 광대 복장이었고 맨움의 다른 옷처럼 우스꽝스러웠다. 어째서 물속에서조차 광대가 되어야만 하지? (160쪽)

목소리를 내지 않으면 알 수 없기 마련입니다. 목소리가 생긴 뜻이 있지 않을까요? 사람들이 살아가는 터전마다 말소리가 다릅니다. 나라나 겨레마다 말소리가 다르기도 하지만, 같은 나라에 같은 겨레라 하더라도 고장마다 말소리가 달라요. 고장이라는 터전은 어디나 다르니 말소리도 마땅히 다를 테지요.

다 다른 말소리란, 다 다른 삶소리란 뜻이라고 느낍니다. 다 다르게 짓거나 누리거나 가꾸는 삶에 맞추어 다 다른 말이 태어나고 흐릅니다.

사내가 내는 목소리하고 가시내가 내는 목소리가 다릅니다. 마땅하지요. 사람이라는 목숨으로는 같으나, 결이 달라요. 그런데 결만 다르다면 소릿결만 다를 텐데, 숨결뿐 아니라 삶결이 다르지요. 사내랑 가시내 사이에서는 억누르거나 억눌리는 삶결이 엇갈렸습니다.

《이갈리아의 딸들》(게르드 브란튼베르그/히스테리아 옮김, 황금가지, 2016)은 두 사람, 바로 가시내랑 사내 사이에 엇갈린 삶결을 확 뒤집는 얼개로 이야기를 폅니다. 곰곰이 보자면 이 문학책은 두 가지를 드러내려고 했지 싶어요. 첫째, 이 책을 읽는 이들이여, 거북하게 느껴라! 왜냐하면, 이 줄거리가 안 거북하다면, 오늘날 이 삶터도 안 거북하다고 느낄 수밖에 없을 테니까요. 둘째, 이 책을 읽는 이들이여, 뭔가 바꿔야 하지 않니? 왜냐하면, 뭔가 바꿔야겠다고 느끼지 않는다면, 이 거북한 얼개를 그대로 떠안고 그대로 살아야 한다는 뜻일 테니까요.

가시내가 광대 차림으로 살아야 할 까닭이 없습니다. 가시내가 어떤 차림새로 살든 구경거리로 쳐다봐야 할 까닭이 없습니다. 사내도 매한가지이지요. 사내가 어떤 차림새로 살든 광대나 구경거리가 될 까닭이 없습니다. 이쪽 사람이 저쪽 사람을 억누른다든지, 거꾸로 저쪽 사람이 이쪽 사람을 억눌러야 할 까닭이 없어요.

《이갈리아의 딸들》은 목소리가 없는 어수선판에서 목소리를 내기에 뜻있습니다. 다만, 목소리는 내되 이다음길까지는 짚지 않거나 못합니다. 마땅하지요. 문학책 하나가 뒷길까지 모조리 짚어야 할 까닭은 없습니다. 우리가 새롭게 가꿀 이다음길이나 뒷길은 바로 우리 스스로 생각을 바꾸고 목소리를 내어서 지어야지요. ㅅㄴㄹ