숲노래 책숲마실

..

잘 있으렴 (2015.12.18.)

― 서울 홍제동 〈대양서점〉

서울 홍제동에 헌책집 한 곳이 있었습니다. 홍제동도 제법 큰 마을이기에 퍽 예전에는 이곳에서 헌책집이 여럿 있었을 테고, 이 마을을 밝히는 크고 작은 새책집도 여럿 있었으리라 생각합니다. 그런데 이 홍제동에 있던 여러 헌책집은 하나씩 자취를 감추었고 〈대양서점〉 한 곳이 씩씩하게 자리를 지키면서 책손을 맞이했습니다. 홍제동이라는 마을에 헌책집이 꼭 한 곳만 자리를 지킨 지는 얼추 스무 해 남짓 되었지 싶습니다. 이러다가 홍제동에 새로운 헌책집이 한 곳 생겼어요. 〈대양서점〉을 지키는 정종성 님 아들 정태영 님이 ‘대양서점’이라는 이름을 함께 쓰는 다른 가게를 열었어요.

아버지 헌책집은 높은찻길(이제는 헐려서 사라짐) 바로 옆에 있었고, 아들 헌책집은 골목 안쪽에 있었습니다. 아들 헌책집은 가게를 여러 판 옮겨야 했고, 이동안 〈기억속의 서가〉로 이름을 바꾸었습니다. 헌책집 〈기억속의 서가〉는 홍은동 쪽으로 새터를 찾아서 옮기기도 했는데, 건물 임자가 그 건물을 헐고 빌라로 새로 짓겠다고 하면서 다른 곳으로 또 옮겨야 했습니다. 이러면서 2015년에 다시 홍제동 쪽으로 옮겼고, 바로 이해 2015년 12월 31일에 〈대양서점〉은 이 이름을 내리고 문을 닫기로 합니다. 헌책집 〈대양서점〉이 문을 닫기로 한 까닭은 여러 가지일 테지요. 어느 한 가지만 들 수 없습니다.

“어이고! 아니, 어떻게 알고 오셨나! 먼 데서 사실 텐데!” “아무리 먼 데서 살더라도 그동안 얼마나 고마운 곳이었는데, 마지막 절은 해야지요.” “내가 이제 책방을 접을 텐데요, 그래도 그동안 하던 버릇이 있어서, 책 정리를 멈출 수가 없네요. 아무리 내일 영업을 더 하지 못한다고 해도 책이 반듯반듯하게 꽂혀야 돼요.” 골마루 셋이 있는 조그마한 헌책집을 한 바퀴 돌면서 삐죽 튀어나온 책이 있으면 차곡차곡 갈무리하고, 이 책을 앞에 놓으면 좀 눈여겨보는 손님이 있을까 생각하면서 추스르는 손길이 정갈합니다.

책집지기 손길을 느끼면서《작고 가벼워질 때까지》(박남준, 실천문학사, 1998)하고 《한국의 황제》(이민원, 대원사, 2001)를 고르다가 생각합니다. 한국에 ‘황제’가 있었던가? 굳이 이름으로 댄다면 없었다고 하기도 어렵지만, 구태여 “한국 황제”로까지 바라보아야 하나 아리송합니다.

더 생각하면, “한국 시골사람”이나 “한국 멧골사람”이나 “한국 바닷사람”을 이야기로 엮어서 나오는 일이 매우 드뭅니다. 어쩌면 없다고까지 할 수 있습니다. 수수한 시골사람이나 멧골사람이나 바닷사람 이야기를 글로 적은 일은 예부터 드물고, 글로 얼마 안 적히기도 했을 뿐 아니라, 오늘날에 이르기까지 제대로 글로 적거나 사진으로 찍거나 그림으로 그리는 일도 드뭅니다. 학자라고 하는 분들은 ‘어쩔 수 없다’는 말로 ‘글로 자료가 남은 임금이나 지식인’ 이야기를 다루고 그치지요.

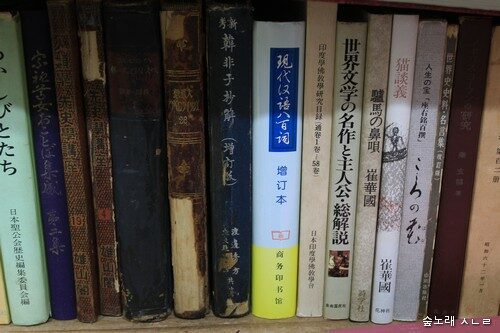

〈대양서점〉을 찾아오며 언제나 손바닥책을 즐겁게 장만했습니다. 오늘도 《지성에 대하여》(쇼펜하우어/박범수 옮김, 박영사, 1974), 《유토피아》(토머스 모어/나종일 옮김, 박영사, 1976), 《헤밍웨이 평전》(김병철, 박영사, 1974), 《파우스트》(괴에테/박종서 옮김, 박영사, 1975), 《悉達多》(H.헷세/이병찬 옮김, 박영사, 1974)를 고르는데, 《싯다르타(실달다)》 뒤쪽에 ‘부산 영광도서’ 책표가 남았습니다. 1976년에 이런 책표를 썼다는 자국이에요.

《風と共に去りめ 第二冊》(Margaret Mitchell/大久保康雄 옮김, 三笠書房, 1938)을 집습니다. 꾸밈새가 곱기에 살펴보는데, 나중에 알고 보니 “바람과 함께 사라지다”는 1937년에 마무리가 되었고, 이 책은 1938년에 처음 나왔으며, 이 책을 옮긴 분은 1905년에 태어나 1987년에 숨을 거두기까지 오랫동안 옮김님으로 일했다고 하는군요. 일본은 세계문학을 한 해 만에 일본말로 옮겨서 누렸는데, 한국은 언제쯤 한국말로 누렸을까요? 일제강점기였을 1938년에 한국 지식인은 일본글로 이 문학을 누렸겠지요. 그 자취를 오늘 이 헌책집에서 찾아봅니다.

손바닥책을 더 살핍니다. 《문화를 보는 눈》(C.레비스트로스/김치수 옮김, 중앙일보사, 1978), 《삼림의 역사》(미셀 드베즈/임경빈 옮김, 중앙일보사, 1978), 《인류의 위기》(로마 클럽/김승한 옮김, 삼성문화재단, 1972), 《일제시대의 항일문학》(김용직·염무웅, 신구문화사, 1974)을 고릅니다. 《아름다운 우리말 찾아쓰기 사전》(김정섭, 한길사, 1997)도 눈에 뜨여서 집습니다. 이 사전은 ‘이렇게 잘못 쓰는 말씨를 다음처럼 고쳐쓰자’고 하는 ‘순화어 사전’입니다. 뜻은 틀림없이 좋은데 엮음새는 꽤 아쉽습니다.

졸업사진책을 둘 봅니다. 《서울 재동국민학교》 65회(1973)하고 《성정여자고등학교》 22회(1980)를 보는데, 성정여고 학교 건물에 붙인 글씨 “국적있는 교육, 새역사의 창조”가 눈에 뜨입니다. 1980년이니 이때에도 여고에서도 교련옷을 입혀 제식훈련을 시킨 자취를 사진으로 돌아봅니다.

《the Chronicles of NARNIA 5》(C.S.Lewis, HarperTrophy, 1994)하고 《the Chronicles of NARNIA 7》(C.S.Lewis, HarperTrophy, 1994)이 있는데, ‘대한민국 정보통신부 행정자료실’에서 나온 책입니다. 정부기관 행정자료실 책도 이렇게 버려지는군요.

《ペスタロッチ-傳 第一卷》(ハインリヒ·モルア/長田 新 옮김, 岩派書店, 1939)을 보고는 깜짝 놀랍니다. 이렇게 묵은 책을 오늘 이곳에서 만나다니요. 생각해 보니, 앞서 만난 《風と共に去りめ 第二冊》을 읽은 어르신이 이 책도 읽으셨지 싶어요. 책이 나온 해가 비슷합니다. 옮긴님 오사다 아라타 님은 ‘高松藤三郞’이란 분한테 이 책을 드렸다는데, 책을 받은 분은 어떤 분인지 잘 모르겠습니다. 누구보다 페스탈로치를 잘 헤아린 사람은 바로 일본사람이라지요? 일본 보통교육은 무척 짜임새가 있다고 할 만합니다. 다만, 그런 짜임새있는 보통교육에서도 엉터리 같은 일이 벌어지고, 따돌림은 사라지지 않아요.

“모처럼 오랜만에 오셨는데, 오늘도 책만 보시나?” 책집지기 아저씨 말씀에 아차 싶습니다. 저는 마지막길에 책을 하나라도 더 장만하면 책짐이 좀 홀가분하려나 하고 생각했습니다만, 책은 책이되, 책집지기 아저씨하고 이 책터를 둘러싼 이야기꽃을 펴는 길이 나았겠네 하고 뒤늦게 느낍니다. “우리 책방을 알려주느라 그동안 얼마나 애쓰셨는데, 이제 문을 닫고 맙니다. 이제 영업을 중지합니다. 그날(31일)이 되어 보아야 알겠지만, 아직까지는 괜찮네요. 그날이 되면 눈물이라도 흘리려나? 허허.”

자그마한 〈대양서점〉에 늙수그레한 손님이 두 분 찾아옵니다. “아니, 그동안 안 보이던 양반이, 이제 책방을 닫는다니까 얼굴을 보이네. 허허, 책방을 닫는 일도 나쁘지는 않네? 이렇게 반가운 얼굴도 볼 수 있고 말이야.” “자주 찾아오지 못해서 미안합니다. 그래도 이렇게 인사는 해야지 싶어서.” “아니요. 이렇게 와 주시니 고맙지요. 차 한 잔 드릴까요?”

1979년부터 2015년까지, 스물두 해 더하기 열다섯 해, 모두 서른일곱 해 걸음을 마무리짓는 길입니다. 마지막 하루까지도 책시렁을 반듯하게 갈무리하는 손길인 책집지기 한 분이 오랜 일을 비로소 쉴 이 책터를 돌아보면서 눈을 감고 속삭입니다. ‘잘 있으렴, 그동안 애썼구나, 마을책집. 네 숨결을 받은 사람들은 곳곳에서 아름답고 사랑스럽게 오늘 하루를 지으리라 생각해. 고맙다.’ ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 사전을 쓰는 사람. 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들을 썼다.