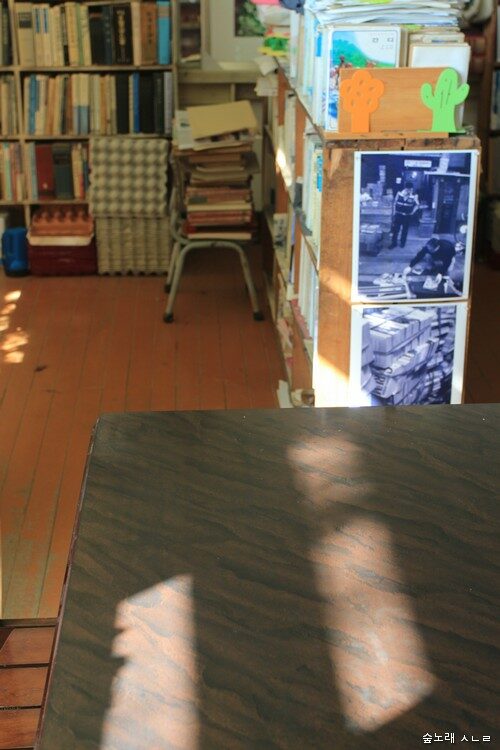

책 1

책은 나무이다. 나무를 베어 얻은 종이로 책을 엮으니 책이란 나무이다. 책은 바람이다. 책이 된 나무는 바람을 먹고 사니까 책은 바람이다. 책은 물이다. 책이 된 나무는 빗물을 먹고 자라니까 책은 물이다. 책은 흙이다. 책이 된 나무는 흙에 뿌리를 뻗어 튼튼하게 서니까 책은 흙이다. 책은 해님이다. 책이 된 나무는 햇볕 햇살 햇빛을 듬뿍 받아들이면서 가지를 뻗고 잎을 내놓으니 책은 해님이다. 책은 숲이다. 책이 된 나무는 잔뜩 우거져 스스로 숲이 되니, 책은 숲이다. 1992.8.28.

책 2

책이 나를 부른다. ‘얘, 얘, 나 좀 보렴.’ 처음엔 어리둥절했다. 어디에서 틀림없이 부르는 소리가 났는데, 둘레에 아무도 없다. ‘얘, 얘, 사람만 보려 하지 말고 나를 보렴.’ 사람 아닌 책이 부른 줄 알고 흠칫했으나 이내 책을 마주한다. ‘얘, 얘, 넌 뭐가 되고 싶니?’ ‘아, 뭐가 되고 싶냐면, 어른이지.’ ‘그래? 그렇구나. 그러면 넌 나를 보면서 어른이 되는 길을 스스로 배워 보렴.’ 1993.4.17.

책 3

학교(고등학교)에서 소지품검사를 한다. 내 짐꾸러미에 있던 책 다섯 권을 빼앗아 간다. 책 다섯 권이란 교과서나 참고서나 문제집이 아니었던 책. 어떤 책을 빼앗아 갔는고 하니, 윤동주 시집, 김소월 시집, 한용운 시집, 릴케 시집, 이육사 시집. 학교 정규수업이 끝나고 보충수업을 하기 앞서 교무실에 간다. “선생님, 제 책 돌려주십시오.” “왜? 공부하는 책이 아니니까 압수했다. 왜 돌려줘야 하냐?” “선생님, 저 책도 공부하는 책입니다. 삶을 공부하는 책이기도 하지만, 수능 시험하고 본고사 시험을 치르려면 교과서에 나오지 않는 시와 소설도 읽고 외워야 합니다.” “안 돼. 왜 교과서만으로 공부를 못 하냐?” “선생님도 아시다시피 수능이나 본고사는 교과서 바깥에서 지문을 따서 문제를 낸다고 했습니다.” “그렇지.” “그런데 교과서만으로 입시 공부를 하라니 말이 안 되지 않습니까?” 이 얘기를 옆에서 듣던 국어 교사 한 분이 보다 못했는지 “○ 선생님, 그 책들 돌려주시지요. 수능 국어시험 보자면 꼭 봐야 할 책들 같습니다.” 하고 거든다. 국어 교사가 거들어서 내 책을 돌려받았다. 1993.5.20. ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 . 삶과 글쓰기)