쳇바퀴 글쓰기

누구나 스스로 사는 만큼만 글을 쓴다. 마땅하지. 누구나 스스로 사는 만큼만 바라볼 수 있고, 사는 만큼 바라보는 결로 생각하기 마련이고, 사는 만큼 바라보는 결로 생각하면서 다시 살림으로 드러낸다. 시이든 동시이든 글쓴이 삶만큼 쓰기 마련이라서, 어느 글을 놓고서 좋거나 나쁘다고 가르기 어렵다. 내 눈으로 보자면 요즈음 나오는 어른시이든 동시이든 하나같이 재미없구나 싶으나, 이런 글을 쓰는 그분들로서는 그런 시가 재미있을 테지. 바로 그분들 삶을 그분들 삶결 그대로 글로 옮겼을 테니까. 다만 “쳇바퀴 글쓰기”를 놓고는 한마디를 해보고 싶다. 동시를 놓고 본다면, 동시를 쓰는 분들이 “어린이 눈높이에 맞춘다”고 하면서 정작 학원 뺑뺑이하고 입시지옥을 그릴 뿐이다. 이런 굴레에서 벗어나고 싶은 아이들이 누리놀이(인터넷게임) 하는 얘기에, 동무들하고 다투어야 하는 하루, 아직도 어머니 혼자 집일을 도맡고 아버지는 집일을 안 한다는 얼거리 즈음. 요즘 동시라고 하는 글이 하나같이 이 테두리에서만 맴돈다. 이 삶터가 쳇바퀴라 하더라도 쳇바퀴인 모습만 마냥 동시로 담고 어른시로 담는다면, 시란 무엇일까? 글이란 무엇일까? 쳇바퀴인 삶을 그대로 나아가고 싶다면, 쳇바퀴에서 벗어날 생각을 하지 못하거나 않는다면, 쳇바퀴 너머를 그리지 못한다면, 쳇바퀴 너머로 나아가려는 걸음을 한 발짝이라도 떼지 않는다면, 쳇바퀴 아닌 살림짓기라는 노래를 부른다면, 오늘날 동시나 어른시는 확 달라지리라. 어찌 보면 그렇다. “쳇바퀴도 ‘쳇바퀴’라는 삶”일 테니까, 그분들이 하는 쳇바퀴 글쓰기도 고스란히 ‘삶쓰기’인 셈이다. 우리는 누구나 스스로 살아가는 대로 글을 쓴다. 스스로 살아가고 싶은 대로, 사랑하고 싶은 대로, 살림을 짓는 꿈을 그리는 대로 쓰고 읽으며 다시 살아간다. ㅅㄴㄹ

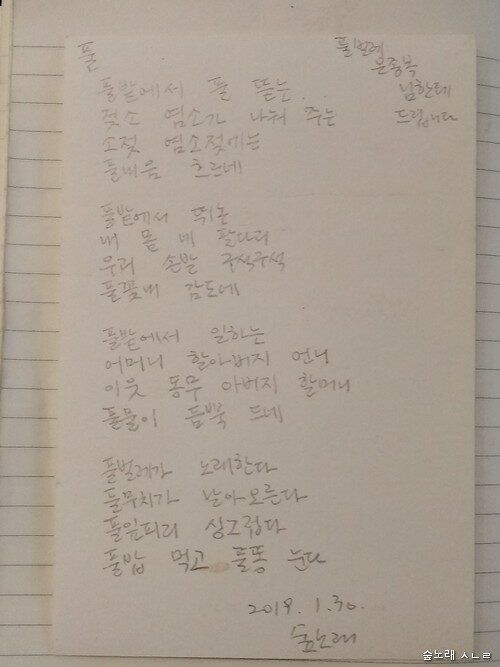

(숲노래/최종규 . 삶과 글쓰기)