-

-

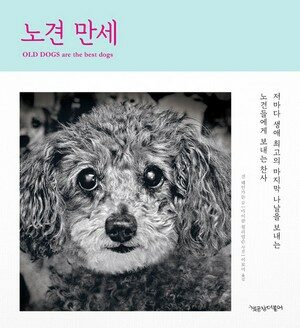

노견 만세 - 저마다 생애 최고의 마지막 나날을 보내는 노견들에게 보내는 찬사

진 웨인가튼 지음, 이보미 옮김, 마이클 윌리엄슨 사진 / 책공장더불어 / 2018년 2월

평점 :

구판절판

숲책 읽기 139

늙은 곁짐승은 늙고 느려서 사랑스럽네

― 노견 만세

진 웨인가튼 글·마이클 윌리엄슨 사진/이보미 옮김

책공장더불어, 2018.2.25.

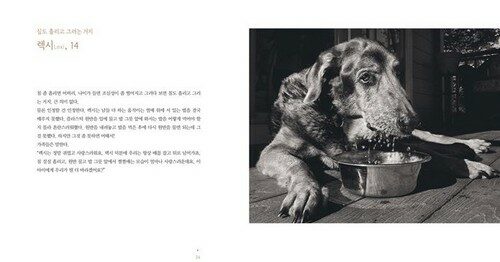

“렉시는 정말 귀엽고 사랑스러워요. 렉시 덕분에 우리는 항상 배를 잡고 뒤로 넘어가죠. 침 질질 흘리고, 원반 물고 밥그릇 앞에서 쩔쩔매는 모습이 얼마나 사랑스러운데요. 이 아이에게 우리가 뭘 더 바라겠어요?” (24쪽)

곁에서 늘 상냥하게 지켜보는 어버이는 아이한테 더할 나위 없이 따스하면서 넉넉한 품이 됩니다. 곁에서 언제나 활짝 웃으며 뛰노는 아이는 어버이한테 더없이 반가우면서 사랑스러운 숨결이 되고요. 그렇다면 곁에서 내내 지켜보면서 함께 지내는 개나 고양이 한 마리는 어떠할까요?

예전에는 개를 놓고서 따로 ‘반려견’ 같은 말을 안 썼습니다. 개는 그저 ‘개’였어요. ‘집개’라고조차 안 했어요. 집에서 함께 지내는 개라면 그냥 개요, 집 아닌 바깥에서 개 스스로 살 적에는 ‘들개’라 했습니다.

고양이는 웬만해서는 사람손을 안 타려 했으니 집에서 지내는 고양이는 따로 ‘집고양이’라 했습니다. 그리고, 고양이를 두고는 ‘들고양이·도둑고양이’ 같은 이름이 있었으며, 요새는 ‘길고양이·마을고양이·골목고양이’ 같은 이름을 새로 받습니다.

요새 ‘반려동물·반려견·반려묘’ 같은 이름이 새로 나오는데, 가만히 헤아려 보면 좋겠습니다. 예전처럼 ‘개·집고양이’라고만 해도 되고, 새 이름을 지어 주어도 되어요. 이를테면 우리 곁에서 늘 사랑스레 어우러지는 개요 고양이인 만큼, ‘곁개·곁고양이’라든지 ‘곁짐승’ 같은 이름을 써 볼 만합니다.

입양한 후 얼마 지나지 않아 행크의 피부 밑 여기저기에서 작고 딱딱한 덩어리가 발견돼 병원을 찾았다. 수의사가 메스로 덩어리를 하나씩 떼어냈는데 비비탄 총알이었다. 배, 가슴, 머리, 귀 등에 수백 개가 박혀 있었다. “행크는 큰 지혜를 가진 달라이 라마 같아요. 저는 행크가 사격 연습용으로 살았다는 생각만 해도 화가 치밀어 오르는데 행크는 그걸 다 참고 맞은 거잖아요.” (60쪽)

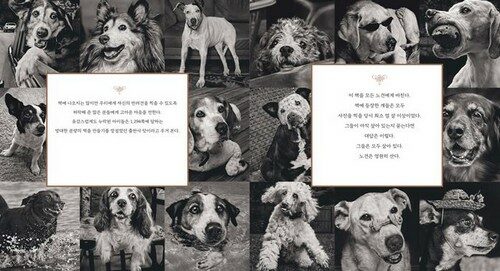

사진책 《노견 만세》(진 웨인가튼 글·마이클 윌리엄슨 사진/이보미 옮김, 책공장더불어, 2018)를 읽습니다. 이 사진책은 ‘늙은개’를 다뤄요. 우리 곁에서 오래도록 함께 지내고서 어느덧 흙으로 돌아갈 나이가 된, 참으로 늙어서 눈이 흐리거나 침을 흘리거나 못 달리는 개가 줄줄이 나옵니다.

멋스럽거나 대견하거나 놀랍게 보이는 개가 아닌, 그저 나이가 들었을 뿐 사람들 곁에서 언제나 한집지기로 지내 온 개를 사진으로 보여줍니다. 이들 개는 어느덧 나이가 들었을 뿐, 곁개로 두는 사람들한테는 예나 이제나 똑같이 보인다고 해요. 아니, 이들 늙은 곁개를 바라보는 사람들은 ‘나이가 한참 든 이 곁개가 예전에는 엿볼 수 없던 무척 깊은 기운을 나누어 준다’고 이야기합니다.

곁개하고 지낸 사람들은 ‘어린개’였을 적에도 이 개가 팔팔하면서 철모르는 모습이 반가웠고 사랑스러웠다고 말하는데, 이 개가 늙어서 기운을 못 쓰는 요즈음에는 새롭게 반가우면서 사랑스럽다고, 엉성하거나 느리거나 잠만 자는 모습에서 그동안 미처 몰랐던 삶을 배울 수 있어서 고맙다고 말합니다. 잘 달리지 못해도, 아니 아예 달리지 못해도, 밥을 먹다가 자꾸 흘려도, 짖을 힘도 없이 오래도록 잠만 자더라도, 곁개가 ‘우리 집에 함께 있는 나날’이 얼마나 고마우면서 따사로운 일인가 하고 한목소리로 말해요.

아기가 집에 처음 태어나서 자랄 적을 떠올려 봅니다. 아기라는 숨결 하나는 온 집안에 새로운 기운을 불어넣습니다. 아기가 자라 아이가 되고, 아이가 자라 어른이 되며, 어른은 더더 자라서 늙은 몸이 된다고 해요. 자, 이때에, 늙은 몸인 사람은 집안에서 어떤 기운이 될까요?

예전에는 ‘늙은이’를 나쁘게 여기지 않았다고 느낍니다. 오래도록 살아오며 마음 가득 넉넉히 슬기를 품은 ‘늙은 사람’은 젊은 사람하고 어린 사람한테 이야기를 들려주는 몫을 맡았고, 말을 가르치는 몫도 맡으며, 몸으로는 일을 못해도 차근차근 풀어내어 알려주는 몫을 했어요. 그리고 어렵거나 벅찬 고빗사위에서 ‘서두르지 않아도 된다’고, ‘두려움이나 걱정은 떨쳐도 된다’고 하면서 마음을 달래거나 다스리는 몫을 맡았지요.

늙어서 몸을 못 쓰는 사람뿐 아니라, 늙어서 몸을 못 다루는 개도, 우리 곁에서 새롭게 슬기로운 마음을 북돋아 주지 싶습니다. 곁사람도 아름답고, 곁개도 사랑스럽지 싶습니다.

제이크는 사진이 뭔지 모른다. 인간처럼 사진을 보며 달콤쌉사래한 추억에 잠기지도 않는다. 젊을 때에 비해서 늙더니 추레해졌다느니 하는 말도 듣지 않는다. 개는 늙어도 아름답고 사랑스러우니까. (142쪽)

사진책 《노견 만세》는 책이름처럼 “늙은개 멋져!” 하는 이야기를 찬찬히 보여줍니다. 다만, 개는, 늙어서 얌전히 쉬는 개는, 사진이 무엇인지 모를 만해요. 누가 사진을 찍든 말든 대수롭지 않을 수 있습니다. 또는 늙을 적까지 곁에서 숱하게 찍어대는 사진을 지켜보다가 ‘이제 그만 좀 찍을 때 아닌가?’ 하고 여길는지 몰라요. 그러면서도 ‘이 늙은 개인 모습도 찍을 만하다고 여기면 얼마든지 찍어 보쇼?’ 하고 여길는지 모르지요.

지는 꽃도 피는 꽃 못지않게 아름답습니다. 지는 해도 뜨는 해 못지않게 아름답습니다. 모든 목숨은 저마다 뜻있으며 사랑스럽습니다. 모든 넋은 저마다 따스하면서 넉넉하고요. 우리 곁에 있는 고운 숨결을 하나하나 짚으며 아침을 맞이합니다. 아이들은 새 아침에 더 씩씩하게 뛰어놉니다. 늙은 개는, 늙은 곁짐승은, 새 아침에도 어제 못지않게 느릿느릿 굼뜬 몸짓일 텐데, 아이들은 ‘늙었다 젊었다 어리다’ 같은 나이가 아닌, 곁에서 함께 지내는 ‘이름’을 부르면서 환하게 노래하리라 생각해요. 노래하며 맞이하는 하루이고, 노래하면서 가꾸는 살림입니다. 2018.6.8.쇠.ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 . 시골에서 책읽기)