-

-

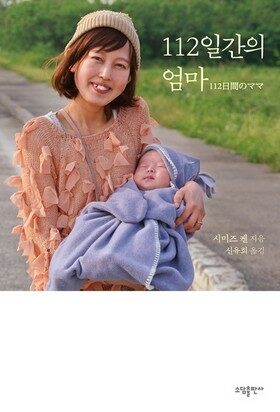

112일간의 엄마

시미즈 켄 지음, 신유희 옮김 / (주)태일소담출판사 / 2016년 10월

평점 :

책읽기 삶읽기 278

암과 싸우며 아기를 낳은 애틋한 사랑

― 112일간의 엄마

시미즈 켄 글

신유희 옮김

소담출판사 펴냄, 2016.10.31. 12800원

아이를 낳지 않고서는 아이를 낳는 살림을 알 수 없지 싶습니다. 참으로 맞는 노릇일 텐데, 막상 아이를 낳지 않아 본 사람으로서는 이 대목을 제대로 짚기 어려우리라 생각해요. 칼질을 하다가 손을 베면 아프지요. 칼질을 하다가 손을 베는 일은 어머니가 아니어도 겪을 수 있으니, 칼에 손이 베는 아픔은 누구라도 느낄 만해요. 그렇지만 아기를 배어 열 달 동안 품은 뒤에 낳아서 하루하루 살뜰히 돌보면서 새로운 어른으로 키우는 살림은 스스로 겪어 보지 않고서는 도무지 알 수 없구나 싶어요.

사내로 태어나면 ‘아기를 몸에 품는 숨결’을 살갗으로 느끼지 못하기에 이 대목에서 더 깊이 헤아리기 어려워요. 그래도 마음으로 가시내(곁님)를 아끼고 보듬으려고 생각할 수 있으면, ‘함께 어버이가 되는 살림’을 그리면서 아이를 사랑으로 돌보자는 꿈을 키울 수 있으면, 아버지 자리에 설 사내도 아기가 이녁 삶에서 어떤 뜻이며 노래인가를 헤아릴 만하리라 봅니다.

《112일간의 엄마》(소담출판사,2016)라는 책을 읽으면서 가시내하고 사내 사이를 돌아보고, 아기와 새 숨결을 돌아보며, 112일 만에 그만 이 땅을 떠나고 아기도 곁님도 떠나보내야 하던 삶을 곰곰이 돌아봅니다.

나오의 얼굴은 내게 말하고 있었다. “낳고 싶어”라고. 저게 갖고 싶다느니, 이걸 사 달라느니, 하는 말을 일절 입에 올리지 않았던 아내다. 그런 아내가 처음으로 분명히 내게 눈으로 말하고 있었다. (61쪽)

“아파.” “이런 거 싫어.” 그런 부정적인 말을 나오는 일절 입에 올리지 않았다. “나, 수술, 잘 견뎠어.”라는 말도 하지 않았다. 오히려 나를 걱정했다. “일, 잘 끝냈어요?”라고. (72쪽)

《112일간의 엄마》는 곁님을 암으로 먼저 떠나보내야 하던 사내가 남긴 이야기입니다. 사랑스러운 곁님을 만나고 혼인을 하고 아기까지 배었다는 기쁨을 누린 시미즈 켄 님은 병원에서 ‘임신’ 이야기에다가 ‘이녁 곁님한테 급성암이 있다’는 이야기를 나란히 듣습니다. 이제껏 이녁 길에 환한 햇빛이 비추었다면 이때부터 모두 그늘이 드리운다고 느꼈대요.

나는 프로그램을 계속 진행했다. 내가 TV 화면에 비치는 것을 낙으로 여겨 주는 나오가 있었기에. 장모님 말에 따르면, 나오는 〈ten〉 방송 시간만 되면 TV를 켜 달라고 부탁했단다. 아무리 힘들어도 나오는 화면 속의 나를 눈으로 좇았다. 나오가 나를 지탱해 주고 있었다. (99쪽)

“나오, 나오도 울어도 돼.” “응, 하지만 울지 않을 거야. 울면 무너져버릴 테니.” “……” “난 아직 좋은 아내이고 싶고, 좋은 엄마이고 싶은걸.” (138쪽)

시미즈 켄 님은 이녁 곁님한테 암 이야기를 들려주지 않았대요. 이녁 곁님은 시미즈 켄 님한테 어떤 병인가를 묻지 않았대요. 시미즈 켄 님은 차마 어떤 병인가를 말할 수 없었다 하고, 이녁 곁님은 시미즈 켄 님을 믿기에 ‘어떤 병인지 알지 못하더’라도 씩씩하게 일어설 날을 꿈꿀 수 있었다고 해요.

《112일간의 엄마》를 읽으면, 시미즈 켄 님은 급성암을 고칠 수 있는 길을 알아보려고 무던히 애씁니다. 이녁 곁님은 딱히 ‘암을 고치는 길을 알아보지’ 않습니다. 어떤 병인지 낱낱이 못 듣기도 했으니 암을 고치는 길을 살피지 못했을 수 있지만, 내내 병원에서 지내며 햇볕 한 줌 쬐지 못하는 나날을 보내면서도 ‘아기를 놓지 않겠다’고, 아니 ‘아기를 기쁘게 낳겠다’고 말했대요. 언제나 씩씩하게 일어날 살림을 그리고, 세 사람이 함께 지을 즐거운 살림을 이야기했대요.

이러면서 늘 시미즈 켄 님을 다독이고 달랬다지요. ‘아픈 나 때문에 그대가 하는 일을 접지 말라’면서 북돋았대요. 시미즈 켄 님이 방송 사회자로 날마다 새소식을 들려주는 자리에 있기를 바라면서, 몹시 앓아누워야 하더라도 때 맞추어 텔레비전을 켜면서 ‘시미즈 켄 님이 사회자로 방송을 이끄는 모습’을 지켜보았다고 해요. 아프다는 말 한 마디 없이, 괴롭다는 투정 하나 없이, 언제나 웃는 낯으로 둘레 사람들을 마주하며 꼭 백열이틀 동안 어머니 자리에 있었다고 합니다.

“괜찮아?” “응. 모두에게 ‘오늘 와 줘서 고맙다’고 전해 줘요.” “알았어. 아버님, 어머님, 오빠들한테는?”“다시 일어날 거라고.” “알았어.” “사랑하는 우리 아이한테는?” “‘오늘도 착한 아이였구나, 또 함께 놀자’라고.” (142∼143쪽)

암과 싸우며 아기를 낳은 애틋한 사랑을 그려 봅니다. 어쩌면 ‘암과 싸웠다’기보다 ‘아기를 낳아 돌보는 살림만 생각했다’고 해야 옳지 싶습니다. 암을 생각하는 나날이 아니라, 아기를 생각하는 나날이었지 싶어요. 아픈 몸을 생각하면서 앓거나 투덜대는 살림이 아니라, 없는 힘을 다해서 꼭 하루라도 기쁜 하루를 짓고 싶은 살림이었지 싶어요.

두 아이를 돌보며 아홉 해를 살아낸 살림지기 어버이 자리에서 《112일간의 엄마》라는 책을 새삼스레 생각해 봅니다. 이 책에 나온 ‘나오’라는 분은 꼭 백열이틀 동안만 엄마일 수 있었다고 하지만, 숨을 거두어 흙으로 돌아간 뒤에도 이녁 곁님이나 아이한테 언제까지나 곱고 사랑스러운 엄마로 남으리라 느낍니다. 왜 그러한가 하면, 둘레 사람들을 늘 고맙게 여기고 아이를 늘 착하게 바라보거든요.

아이하고 함께 놀며 웃음을 물려주는 마음을 그려요. 그리고 이 마음을 이녁 곁님한테 고스란히 알려주면서 ‘앞으로 아버지가 혼자서 아이를 사랑하는 살림을 어떻게 가꿀 때에 즐거운가’를 넌지시 깨우쳐 주어요.

아기 어머니는 ‘몸으로는 백열이틀’ 동안만 어머니였겠지요. 아기 어머니는 ‘마음으로는 언제까지나’ 어머니일 테지요. 겨울이 코앞이어도 낮에는 햇볕이 따사롭습니다. 겨우내 포근히 내리쬐는 햇볕처럼 온누리 어머니 마음속에 흐르는 사랑이 온누리 아이들한테 가만가만 스며들리라 생각합니다. 2016.11.24.나무.ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 . 시골에서 책읽기)