-

-

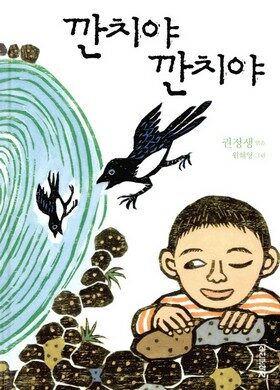

깐치야 깐치야

권정생 엮음, 원혜영 그림 / 실천문학사 / 2015년 6월

평점 :

시를 사랑하는 시 84

우리 삶은 늘 모두 사랑스레 노래였어요

― 깐치야 깐치야

권정생 엮음

원혜영 그림

실천문학사 펴냄, 2015.6.30. 1만 원

권정생 님이 엮은 《깐치야 깐치야》(실천문학사,2015)를 틈틈이 아이하고 읽습니다. 아이는 이 책에 깃든 ‘옛 어린이노래’를 아이 나름대로 가락을 붙여서 노래로 부르곤 합니다. 아이더러 노래로 불러 보라 시키지 않았는데, 아이는 아이 스스로 노래로 부르더군요.

이런 모습을 지켜보면서 문득 생각했어요. 어쩌면 나도 이 아이만 하던 어릴 적에 이렇게 ‘동시 아닌 어린이노래’를 적은 글을 읽으며 으레 흥얼흥얼 노래로 부르지 않았느냐 하고 말이지요.

문학을 하는 어른들이 쓰는 동시는 이렇게 노래처럼 부르기 어려워요. 그러나 처음부터 아이들이 재미나게 놀면서 재미나게 부르던 노래를 받아적어서 책 한 권으로 묶은 《깐치야 깐치야》는 ‘동시집’이나 ‘어린이문학’이라고 하기 어렵구나 하고 느껴요. 참말로 이 책에 깃든 모든 ‘글’은 글이기 앞서 ‘노래’이기 때문이에요.

달강 달강 시상 달강 / 서울 가서 밤 한 바리 실어다가 / 살강 밑에 두었더니 / 머리 감는 생쥐란 놈이 / 다 까먹고 두 알 남은 걸 / 부섴에다 묻었더니 / 이웃집 할마씨가 / 볼랑거리라 하고 / 한 알을랑 가져가고 / 한 알 남은 걸 / 껍데기는 할바이 주고 / 허물을랑 할마이 주고 / 알꼬배긴 니캉 내캉 / 달강 달강 시상 달강 / 달강 달강 시상 달강 …… (세상 달강)

우리 삶은 늘 모두 사랑스러운 노래이지 않았나 하고 생각해 봅니다. 어른들은 일을 하며 노래를 불러요. 그래서 어른들 노래는 ‘일노래’예요. 아이들은 놀이를 하며 노래를 불러요. 그러니 아이들 노래는 ‘놀이노래’이지요.

어른이 일하며 노래를 부르든 아이가 놀이하며 노래를 부르든, 이 노래는 모두 삶에서 우러나와요. 권정생 님이 그러모아서 엮은 《깐치야 깐치야》에 나오는 모든 노래는 이 노래를 부른 아이들이 텔레비전이나 책이나 신문에서 배운 노래가 아니에요. 모두 아이들 스스로 지은 노래예요. 아이들이 생각을 빛내어 지은 노래이고, 아이들이 생각을 펼쳐서 지은 노래랍니다.

헝글레야 헝글레야 / 방아찧라 방찧라 / 싸래기 받아 떡해 줄게 (방아깨비)

깐치야 깐치야 / 내 눈에 가시든 거 / 꺼내 다고 / 니 새끼 웅굴에 빠진 거 / 건져 주마 / 졸뱅이로 건질까 / 뜰뱅이로 건질까 / 헛 쉬! (깐치야 깐치야)

삶에서 우러나와서 삶으로 짓는 노래라면 무엇일까요? 바로 ‘삶노래’일 테지요. 살림을 북돋우면서 가꾸려는 뜻으로 지어 부르는 노래라면 무엇일까요? 바로 ‘살림노래’일 테지요. 서로 아끼고 보살필 줄 아는 따사로운 사랑으로 짓는 노래라면 무엇일까요? 바로 ‘사랑노래’일 테여요.

글을 쓴다면 글노래가 됩니다. 책을 즐긴다면 책노래가 됩니다. 웃음을 띠는 사람은 웃음노래예요. 눈물이 흐를 적에는 눈물노래일 테지요. 두 다리로 씩씩하게 거닐면서 마실노래를 부르고, 자전거를 싱싱 달리면서 자전거노래를 불러요.

참말로 언제 어디에서나 노래를 불러요. 서울에 살며 서울노래를 부르고, 시골에 살며 시골노래를 불러요. 바다에서는 바다노래를 부르고, 숲에서는 숲노래를 부르지요.

쪽을손가 쪽저구리 / 잇틀손가 잇저구리 / 백자동전 놀피달고 / 사실깃을 설피달고 / 횃대끝에 걸어놓고 / 시애각시 어디갔노 (저고리)

생아 생아 사촌 생아 / 쌀 한 쪽만 재졌으면 / 너도 먹고 나도 먹고 / 구꾸정물 받았으면 / 소도 먹고 말도 먹고 / 그 누룽지 끓였으면 / 개도 먹고 닭도 먹고 / 생아 생아 사촌 생아 / 어찌 그리 무정튼고 (생아 생아 노래)

경상도 아이들 말씨가 구성지게 묻어난 《깐치야 깐치야》입니다. 다만 오늘날 경상도 아이들은 이 책에 깃든 놀이노래나 어린이노래를 거의 모르리라 느껴요. 오늘날 아이들은 고샅이나 골목이나 마을이나 숲이나 냇가나 바다나 마당에서 마음껏 놀지 못하거든요. 게임은 할 줄 알고, 텔레비전은 볼 줄 알지만, 막상 아이들이 스스로 새로운 놀이를 지어서 새로운 노래를 부를 줄 몰라요. 이리하여 오래오래 입에서 입으로 물려주고 물려받은 재미난 놀이노래는 이제 더는 놀이노래로 잇지 못해요. 책에 남을 뿐이에요. 책에 남은 이 놀이노래를 놀이노래답게 놀면서 부르기 어려워요. 애써 엮은 《깐치야 깐치야》이지만 이 놀이노래를 어떻게 부르거나 즐길 때에 재미있을까 하는 대목을 시디 같은 데에 담아서 들려주기 어려워요.

딸아 딸아 내 딸아 / 멍두딸이 딸인가 / 나무딸이 딸인가 / 수리딸이 딸인가 / 오조밭에 갔든가 / 오지게도 생겼네 / 끌조밭에 갔든가 / 끌지게도 생겼네 / 미조밭에 갔든가 / 미끈케도 생겼네 / 차조밭에 갔든가 / 차지게도 생겼네 (둥게 둥게 노래)

눈굴떼기가 / 배가 불러서 / 다리가 짧아서 / 먼 데 못 가네 (눈굴떼기)

나는 오늘도 아침에 일어나면서 노래를 불러 봅니다. 나는 내 삶을 노래해 봅니다. 오늘 하루 즐길 살림을 생각하면서 노래해 봅니다. 아침부터 저녁까지 아이들하고 기운차게 부대끼면서 꾸릴 사랑을 그리면서 노래해 봅니다. 내 노래는 언제나 삶노래·살림노래·사랑노래·숲노래가 되기를 꿈꾸면서 노래해 봅니다. 마음속에서 우러나오는 노래가 기쁜 웃음이 되기를 꿈꾸면서 노래해 봅니다.

울도 담도 없는 집에 / 머리 좋고 키 큰 처자 / 알곰 솜솜 고운 처자 / 밍지 꽁지 짜는 처자 / 들고 치나 놓고 치나 / 얼 없이도 잘도 치네 (곰보 처자)

아이가 아이 나름대로 가락을 입혀서 《깐치야 깐치야》를 노래로 즐깁니다. 나도 아이 곁에서 내 나름대로 새 가락을 입혀서 《깐치야 깐치야》를 노래로 즐겨 봅니다. 어떻게 불러야 ‘정답’이 된다고 할 수 없습니다. 그저 놀이를 누리고 싶은 대로 부르면 되리라 느껴요. 너는 너대로 부르고 나는 나대로 부르지요. 잘 부르고 못 부르고 같은 금을 긋지 않고 부르지요. 어깨동무를 하면서 불러요. 깨끔발을 하고 뜀뛰기를 하면서 불러요. 하늘을 올려다보며 파란 바람을 마시면서 불러요. 땅을 내려다보면서 까무잡잡한 흙빛을 가슴에 담으면서 불러요. 나비를 바라보면서 부르지요. 무럭무럭 크면서 길다란 꽃대를 주욱주욱 내밀며 바람에 한들거리는 옥수수를 바라보면서 부르지요. 우리 노래가, 우리 놀이노래가, 우리 꿈노래가, 우리 웃음노래가 언제나 새삼스레 꽃처럼 피어나기를 바라면서 목청껏 부르지요. 2016.6.30.나무.ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 - 동시비평)