푸른숲 시골빛 삶노래

― 마음속에 빚은 그림처럼 사랑해

언젠가 ‘우리는 모두 잊혀진 하느님이다’ 하고 외치는 말을 들었습니다. 이 말을 들으며 속으로 피식 웃었어요. 더없이 마땅한 말 아닌가 하고 생각했어요. 그런데 속으로 이렇게 생각하면서 뭔가 아리송했어요. 아니, 이 말대로 우리가 모두 잊혀진 하느님인 줄 알았다면, 이 말을 예전부터 알았다면, 나는 왜 스스로 ‘아름다운 하느님’으로서 ‘아름다운 하느님’답게 살지 않았을까 하는 생각이 잇달았어요. 골을 부리거나 짜증을 내거나 시샘을 하거나 거친 말을 한다면, 이때에 나는 스스로 ‘하느님 아닌 바보스러운 몸짓’을 하는 셈입니다. 다시 말하자면 ‘우리는 모두 잊혀진 하느님이다’ 하고 외치는 말을 들을 적까지 나는 이 말을 제대로 몰랐을 뿐 아니라 제대로 헤아린 일조차 없는 셈입니다. 너하고 내가 다른 목숨이 아니요, 너만 아름답거나 나만 아름답지 않은 줄 안다고 말하기는 했어도 정작 삶이 어떻게 흐르고 사랑이 어떻게 피어나는가를 조금도 모른 셈이지요.

가을이 저물며 새삼스레 겨울이 찾아옵니다. 새삼스레 겨울이 찾아오면 마당 한쪽 동백나무는 새삼스레 꽃봉오리를 터뜨리려고 합니다. 이무렵 마당 한복판 후박나무도 봉오리를 야물게 맺어요. 다만. 동백나무는 겨울 한복판에 꽃송이를 하나씩 터뜨린 뒤에 봄에 흐드러지고, 후박나무는 봄에도 봉오리를 단단히 웅크리다가 여름으로 접어들려고 할 즈음부터 한꺼번에 꽃하고 새 잎을 터뜨리지요. 오늘은 터질까 모레에는 맺힐까 하고 두근두근 기다리고 기다린 끝에 비로소 새 꽃하고 잎을 만날 수 있습니다.

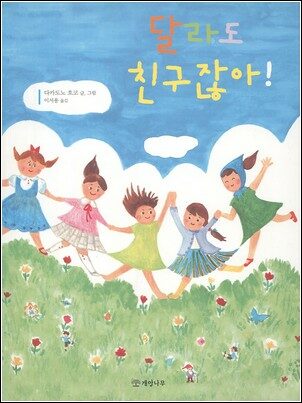

“맞아요. 바로 이 얼굴. 코는 킁 하고 바짝 치켜 올라가고, 눈은 반짝반짝 빛나며, 엷은 주근깨로 뒤덮인 장난기 가득한 얼굴! 이 얼굴을 보면 기쁨이 몰려와요. 왜냐하면 이제부터 평소와 다른 새로운 날들이 시작되는 기분이 들거든요(10쪽).” 하고 첫머리를 여는 《달라도 친구잖아!》(개암나무,2012)라는 어린이문학을 읽으며 새로운 철을 새삼스레 돌아봅니다. 이 책을 쓴 다카도노 호코 님은 그림을 그리는 삶이란 무엇인가를 살며시 풀어냅니다. 그림쟁이는 빈둥빈둥 노는 게으름뱅이일까요? 그림쟁이처럼 글쟁이나 사진쟁이는 ‘먹고사는 일’에는 어수룩한 어리보기일까요?

가만히 돌아보면 어린이는 어른하고 여러모로 다릅니다. 어린이는 어른처럼 바깥일을 해서 돈을 벌지 않습니다. 어린이가 하는 일은 놀이예요. 어른이 보기에 아무것이 아니라 할 만한 것을 장난감으로 삼고, 어른이 보기에 아무것도 안 하는 듯하더라도 모두 놀이로 누립니다.

어른은 빨래나 걸레질이나 설거지나 밥하기 같은 집안일을 모두 일로 여깁니다. 어른은 논일이나 밭일이나 바깥일(회사나 공장이나 일터에서 일삯을 받고 하는 일)을 모두 일로만 여깁니다. 참말 어른은 늘 ‘일’투성이예요. 이와 달리 어린이는 늘 ‘소꿉’투성이입니다. 어린이는 모든 삶을 놀이로 바꾸기에 소꿉이 되고, 어른은 모든 삶을 일로 바꾸기에 그냥 일일 뿐입니다. 그러면 어린이는 어리보기일까요? 어린이는 게이름뱅이일까요? 어린이는 철부지일까요?

“누군가가 그림 속으로 숨어 들어가는 일이 때때로 있어. 정말 들어가 보고 싶은 멋진 그림인 경우에만 그렇겠지만 말이야(26쪽).” 같은 이야기를 되새깁니다. 참으로 아름답게 그린 그림이 있으면 그만 이 그림에 빨려듭니다. 영화 〈메리 포핀스〉를 보면 길바닥에 빚은 그림으로 들어갔다가 나오는 대목이 나와요. 그림이 더없이 아름답다고 여길 만하니 이 그림으로 신나게 들어가서 실컷 논 뒤에 다시 밖으로 나옵니다.

스스로 아름다이 생각하면서 스스로 아름다이 빚은 그림이기에, 이 그림에 나부터 스스로 들어갈 수 있습니다. 스스로 사랑스레 생각하면서 스스로 사랑스레 이룬 그림이기에, 그 그림에 너랑 내가 손을 맞잡고 함께 들어갈 수 있습니다.

내가 지은 아름다운 꿈에는 나부터 기쁘게 들어갑니다. 내가 지은 아름다운 꿈에 너를 불러서 함께 들어가서 웃습니다. 네가 지은 아름다운 사랑에는 너부터 기쁘게 들어갈 테지요. 네가 지은 아름다운 사랑에 함께 들어가자고 네가 나를 부르니 서로 어깨동무를 하고 들어가서 노래합니다.

삶이란 웃음하고 노래가 어우러진 잔치라고 느낍니다. 삶에서 웃음하고 노래를 뺀다면 재미도 보람도 없으리라 느낍니다. 삶에 웃음하고 노래가 고이 어우러지면서 춤이 태어나니, 이러한 삶을 누리는 사람들은 저마다 남달리 웃음꽃을 터뜨리고 웃음바다를 펼치리라 느껴요. 웃으면서 춤추고 노래하며 춤추기에 우리 스스로 사랑을 새롭게 지어서 온누리에 아름다운 꿈을 퍼뜨릴 만하다고 느껴요.

“창문으로 들어온 산들바람과 빛의 타래 속에서 아주 작은 먼지들이 반짝반짝 춤을 추고 있었어요. 정말 말할 수 없이 즐거워 보였어요(61쪽).” 같은 이야기가 흐르면서 《달라도 친구잖아!》라는 어린이문학은 천천히 끝을 맺으려 합니다. 그야말로 티끌이나 먼지라고도 여길 수 있는 조그마한 이야기를 차곡차곡 여미는 이 작은 책에는 산들바람하고 빛타래 같은 노래가 잔잔히 흐릅니다. 물결치거나 너울치는 이야기는 없습니다만, 산들바람을 타고 하늘을 날거나 구름하고 동무하는 이야기가 있습니다.

그러고 보면 어버이가 아이하고 나누는 사랑은 늘 조그맣다고 여길 만합니다. 대수롭지 않다 싶은 조그마한 사랑을 나누는 어버이와 아이입니다. 작은 사랑에서 작은 꿈을 길어올리고, 작은 꿈에서 작은 삶을 지으면서, 작은 삶으로 작은 웃음을 나누는 작은 살림이라고 할 만해요.

마음속에 빚은 그림처럼 사랑합니다. 마음속에 지은 그림처럼 노래합니다. 마음속에 아로새긴 그림처럼 꿈꿉니다. 마음속에 씨앗 한 톨로 심은 그림처럼 웃습니다. 마음속에 고요히 깃들어 잠자는 하느님처럼 살아갑니다.

먼 옛날부터 누구나 그림을 그렸고, 먼 옛날부터 누구나 삶을 지었습니다. 먼 옛날부터 여느 어버이 누구나 아이한테 사랑스레 이야기를 들려주었습니다. 먼 옛날부터 여느 아이 누구나 여느 어버이한테서 사랑스러운 이야기를 물려받으면서 삶을 새롭게 지었습니다. 책도 없고 인터넷이나 컴퓨터도 없고 사전이나 도서관이 없었어도, 여느 보금자리에서 여느 어버이와 여느 아이는 늘 새로우면서 아기자기한 이야기꽃을 피우면서 하루하루 살았습니다. 아마 먼 옛날부터 누구나 마음속에 꿈을 씨앗으로 심었기 때문이리라 느껴요. 언제 어디에서나 우리는 모두 고운 숨결로 거듭나면서 손을 맞잡거나 어깨동무를 할 수 있으니, 이러한 넋으로 마음자리에 새로운 생각을 그렸으리라 느껴요. 4348.12.13.해.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 시골에서 책읽기)