-

-

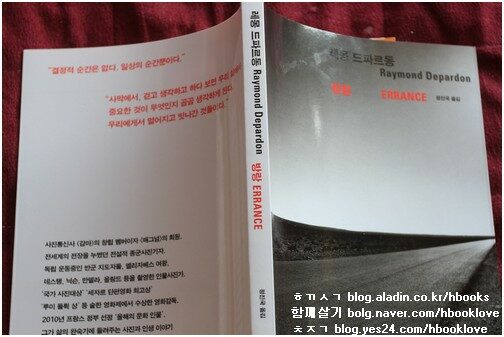

방랑

레몽 드파르동 지음, 정진국 옮김 / 포토넷 / 2015년 3월

평점 :

내 삶으로 삭힌 사진책 91

사진기를 쥐고 길을 잃은 채 떠돌다

― 방랑

레몽 드파르동 사진·글

정진국 옮김

포토넷 펴냄, 2015.3.15.

사진기를 쥐고 길을 잃은 채 떠도는 사람이 많습니다. ‘출사’를 나가거나 ‘촬영여행’을 다니는 사람이 많습니다. 출사도 좋고, 촬영여행도 괜찮습니다. 출사를 다니기에 나쁠 까닭이 없고, 촬영여행이기에 궂을 일이 없습니다.

사진마실(출사)은 시외버스나 기차를 타고 멀리 다녀올 수 있습니다. 비행기나 배를 타고 더 멀리 다녀올 수 있고, 여러 날 바깥잠을 자면서 지낼 수 있습니다. 그리고, 사진마실은 우리 집 마당에서 누릴 수 있고, 이웃집으로 자전거를 타고 다녀오면서 누릴 수 있습니다. 사진기를 목에 걸고 자전거마실을 다닌 분이라면 잘 알 텐데, 사진기를 목걸이처럼 대롱대롱 흔들면서 자전거를 달리다 보면, 사진으로 찍을 만한 재미나고 예쁘며 멋진 모습이 끝없이 찾아옵니다. 도무지 자전거를 달릴 수 없습니다. 가다 서고, 또 가다 서면서 자꾸자꾸 새로운 모습을 사진으로 찍습니다.

.. 우리는 현실 대신, ‘정보’라든가, ‘기록’이라는 말이나 내세우며 방패막이로 삼기나 한다. 아무튼, 그래서 사진 찍는 재미가 훨씬 크겠지만 … 나는 무서운 사건을 찍을 줄은 알았지만, 길거리에서 사람들에게 접근하거나, 화젯거리가 없는 평범한 사람들을 찍기를 겁냈다. 그럴 엄두를 못 냈다 … 사진기자로서 너무 주제와 가까이 있었다가, 나중에는 자유로운 사진가로서 너무 멀리 떨어져 버렸다 … 더는 사진기자가 아니고 그렇다고 사진예술가도 아니다. 그냥 사진가다 .. (9, 11, 28, 42쪽)

레몽 드파르동 님이 ‘방랑’을 하면서 느끼고 생각한 이야기를 글과 사진으로 엮은 《방랑》(포토넷,2015)을 읽습니다. 이 책에서는 ‘방랑(放浪)’이라는 한자말을 쓰는데, 이 낱말은 “딱히 어느 곳을 생각하지 않고 이리저리 떠돌아다니기”를 가리킵니다. 내키는 대로 움직이는 길이 방랑인 셈이고, 생각나는 대로 걷는 길이 방랑인 셈이며, 그날그날 새롭게 떠나는 길이 방랑인 셈입니다.

얽매이지 않고 다니기에 방랑입니다. 얽히거나 설키지도 않은 채 홀로 떨어지기에 방랑입니다. 남을 붙잡지 않고, 나도 남한테 붙잡히지 않는 걸음이기에 방랑입니다. 너 하나를 바라볼 까닭이 없이, 오직 내가 나만 바라보면서 나서는 길이 방랑입니다.

떠도는 사람은 어느 한곳에 매이려 하지 않습니다. 어느 한곳에 매일 까닭이 없다고 할 텐데, 어느 모로 본다면 ‘머물지 않기’가 방랑이요, 어느 한곳에 마음을 두거나 기울이거나 쏟거나 바치지 않는 몸짓이 방랑입니다.

마음 가는 대로 어느 곳이든 갈 수 있기에 방랑일 텐데, 이는 자유하고는 다릅니다. 왜 그러한가 하면, ‘자유’는 ‘홀고 가볍게 사는 모습’을 가리킵니다. ‘홀가분함’이 자유입니다. ‘방랑’은 ‘떠돌기’입니다. ‘나그네’나 ‘떠돌이’가 방랑이라 할 수 있습니다.

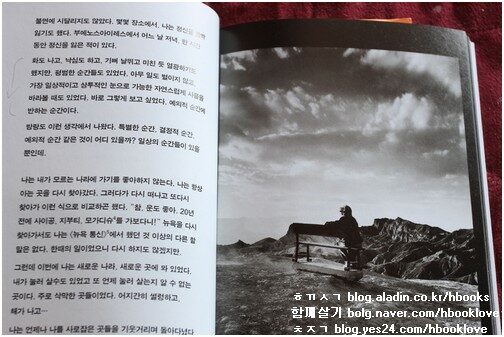

.. 방랑에서 나는 새로운 사진을 얻었다 … 좋은 사진을 찍으려면 어디론가 가는 것만으로 안 되고, 비행기 표만 쥔다고 되는 것이 아니며, 방랑을 작심하고 돌아다녀서도 안 된다 … 가장 흥미로운 이미지는 좋은 사진에 가까운 것이 아니라, 오히려 사진에서 흔히 못 보던 것을 보여주는 것이다 … 세상은 더욱더 똑같은 모습이 되어 간다. 마구잡이로 지은 건물과, 많은 것을 오염시키는, 있는 그대로 한 세상이 보인다 … 나는 항상 궁금했다. 내가 사랑에 빠지면 좋은 사진을 찍을 수 있을까, 신통치 않은 사진이나 찍게 될까 .. (14, 16, 34, 70, 78쪽)

떠돌아야 하는 사람은 머물 곳이 없어서 떠돕니다. 떠돌면서 지내는 사람은 머물 마음이 없으니 떠돕니다. 떠돌아서 더 좋지 않고, 머물기에 더 낫지 않습니다. 떠돌 적에 더 재미나지 않고, 머물 적에 더 재미있지 않습니다. 그저 다른 삶입니다.

떠돌다가도 마음을 붙일 곳을 찾는다면 머물 수 있습니다. 한동안 떠돌기를 그칠 수 있습니다. 한곳에 마음을 붙이고 살다가도 떠돌 수 있습니다. 왜냐하면, 바람이 흐르고 물결이 흐르듯이, 우리 마음도 흐르기 때문입니다. 우리 마음은 한곳에 고이지 않습니다. 한곳에 머물더라도 늘 흐르는 마음입니다. 한곳에 있으면서도 이곳을 늘 새롭게 바라볼 수 있기에 마음을 붙이면서 삶을 지을 수 있습니다.

한곳에 있으면서 이곳에 마음을 못 붙인다면 무척 갑갑해서 이곳을 굴레나 쳇바퀴나 무덤으로 여길 만합니다. 떠돌더라도 이곳이든 저곳이든 마음이 닿지 않아서 마실길을 멈추지 못한다면, 이때에는 ‘떠도는 굴레’나 ‘떠도는 쳇바퀴’나 ‘떠도는 무덤’이라 여길 만합니다.

길을 나선다고 하기에 늘 방랑이지 않습니다. 새롭게 길을 나서지 못한다면, ‘제자리걷기’와 마찬가지로 어디로든 못 가면서 몸만 이리저리 자리만 바꾸는 셈입니다. 그러니까, 우리는 수많은 나라를 다녀 보아야 사진을 더 잘 찍지 않습니다. 우리는 한 나라에만 머물기에 사진을 잘 못 찍지 않습니다. 우리는 더 많은 사람을 사귀어야 사진을 더 잘 찍지 않습니다. 우리가 아는 사람이 손가락으로 꼽을 만큼 적더라도 사진을 잘 못 찍지 않습니다.

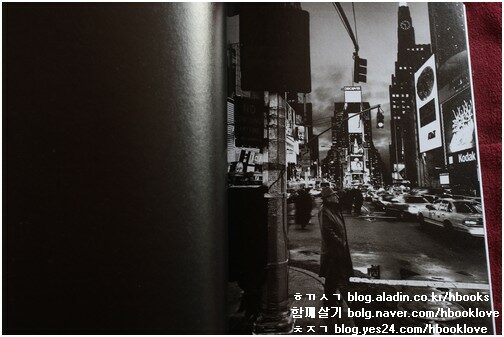

.. 행복을 좇아 앞으로 나아가기만 한다면 얼마나 행복할까 … 방랑에서 중요한 것이 무엇일까? 가능한 오래 ‘현재’를 살 수 있어야 한다 … 사람들이 왜 이야기할 때 항상 대중의 우상(아이콘)만 떠들면서 지내야 하는지 알 수 없다. 다른 것이 있지 않을까 … 나는 고발하러 찾아다니지 않는다. 비난하려고 찾아다니지도 않는다. 증명하려고 찾아다니지도 않는다. 여러분에게 내가 보는 방식을 보여준다. 내게 주어진 한때에 내가 보는 세계, 그 세계의 일부를 … 요즘, 사진가들은 배경에 별로 관심이 없다. 사람의 얼굴, 초상에 몰두한다. 매우 위험한 일이다 … 초상은 생활의 일면, 시간의 일면이다 .. (38, 40, 86, 112, 158, 160쪽)

이름난 곳에 다녀 보았기에 이름난 사진을 찍지 않습니다. 널리 알릴 만한 사건이나 사고를 코앞에서 마주보았기에 널리 알릴 만한 사진을 찍지 않습니다. 이름난 사람을 사진으로 찍었기에 이 사진이 이름날 만한 사진이 되지 않습니다.

사진은 언제나 사진입니다. 이름 안 난 곳에 다녔어도 이름을 날릴 만한 사진이 됩니다. 흔하다 싶은 일을 사진으로 담아도 널리 알릴 만한 사진이 됩니다. 시골에서 조용하고 수수하게 지내는 사람이라든지, 도시 한켠에서 조용하고 투박하게 살림을 꾸리는 사람을 사진으로 찍어도 크게 이름날 만한 사진이 됩니다.

사진을 사진답게 찍을 때에 비로소 사진답다고 합니다. 그럴듯한 모습을 찍으면 그저 ‘그럴듯할’ 뿐입니다. 멋있어 보이게 찍는다면 그저 ‘멋있어 보일’ 뿐이지요. 이렇게 만지작거리거나 저렇게 꾸민다고 해서 사진이 빛나지 않습니다. 이렇게 붙이거나 저렇게 자른다고 해서 사진이 도드라지지 않습니다.

사진 한 장에 담을 이야기를 제대로 바라보아야 비로소 사진이 됩니다. 내가 걷는 길을 나 스스로 제대로 바라보고 느껴서 가슴에 담을 때에 비로소 ‘방랑(떠돌기)’이 되고, 이 방랑길에 사진 한 장 찍어서 이웃과 나누는 삶을 짓습니다.

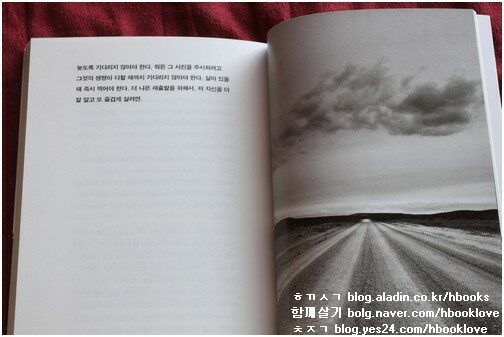

.. 너무 쉬운 소형사진기로 찍고 싶지 않았다. 서로 아무 상관도 없는 사람들에게 접근하고 싶지 않았다 … 나는 나를 설명하고, 설명할 수 있어 좋다. 많은 사진가가 주제 뒤로 숨는다 … 나는 현실 속에 증인으로 있었다고 생각했지만 사실 연출하고 있었고, 현실에 개입했던 사람이다 … 사막에서는 촬영할 것이 거의 없다. 바로 이런 점이 엄청나게 참신하다 … 나는 움직이지 않고 한곳에서도 방랑할 수 있다. 항상 같은 장소에 있으면서도 방랑할 수 있다 … 뭐든 그 사진을 주시하려고 그것의 생명이 다할 때까지 기다리지 않아야 한다 .. (104, 108, 126, 176, 178쪽)

서울에서 해남까지 두 다리로 걸어야 방랑이 되지 않습니다. 서울 한켠을 조용히 거닐어도 방랑입니다. 인천부터 바닷가를 두루 거쳐 남해를 지나 강원도 고성까지 걷는다고 해서 방랑이라 하지 않습니다. 내 보금자리 작은 방에 드러누워 눈을 감고 그림을 그려도 얼마든지 방랑입니다. 커다란 사진기를 쓰기에 더 큰 사진이 태어나지 않습니다. 조그마한 사진기를 쓰기에 좁다란 사진이 태어나지 않습니다. 사진기를 손에 쥔 마음에 따라 사진이 달라집니다. 사진기를 손에 쥐고 이 길을 걷는 숨결에 따라 사진이 새롭습니다.

흑백사진이어야 더 눈부시지 않습니다. 무지개빛으로 찍는 사진이어야 더 아름답지 않습니다. 사진 한 장에 담을 이야기를 밝게 비추어야 눈부십니다. 사진 한 장에 넣을 이야기를 곱게 일구어야 아름답습니다.

부엌에서 밥을 짓는 어버이가 흥얼흥얼 노래를 부르면서 춤을 춥니다. 이 어버이는 좁은 부엌을 넓게 누리면서 밥을 짓고, 삶을 지으며, 살림을 지으니, 이 밥을 함께 먹을 아이들은 밥과 삶과 살림과 사랑을 물려받습니다. 기쁨으로 가득해서 활짝 웃습니다. 맑게 웃는 아이들 모습은 ‘경제개발과 산업화가 덜 된 나라’로 찾아가야 찍을 수 있지 않아요. 바로 ‘우리 집 부엌’에서도 얼마든지 찍을 수 있습니다. 낯선 아이를 찍어야 새로운 사진이 되지 않습니다. 우리 집 아이나 이웃 아이를 찍어도 얼마든지 새로운 사진이 됩니다. 마음이 새로울 때에 새로운 사진을 빚습니다.

더 먼 길을 더 오래 걸어야 방랑이 되지 않습니다. 마음으로 온누리를 뚜벅뚜벅 걷는 씩씩하고 다부진 숨결이 될 때에 방랑입니다. 사진책 《방랑》은 사진기를 손에 쥐고 이 땅을 씩씩하고 다부지게 밟을 ‘사진벗’한테 건네는 작은 선물입니다. 4348.4.4.흙.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규/함께살기 . 2015 - 사진책 읽는 즐거움)