버린다고 사라진다면

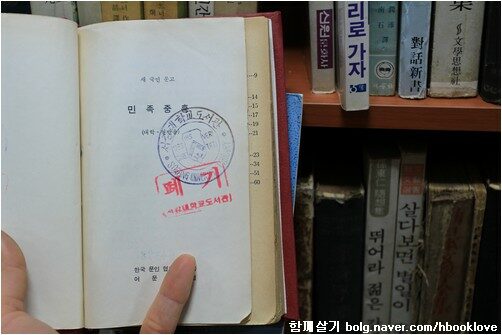

서강대학교에서 ‘폐기’ 도장을 찍어서 버린 책을 서울 신촌에 있는 헌책방에서 만난다. 대학교 도서관에서 어느 책 하나를 버리려 한다면 버릴 만한 까닭이 있으리라. 우리들이 이 까닭을 알아내든 알 수 없든 틀림없이 까닭이 있다. 그런데, 이 책이 참말 아주 사라져서 종이쓰레기가 되든 되살림종이가 되면 어떻게 될까. 도서관에서는 ‘버리려는 뜻’에 걸맞게 가슴을 쓸어내릴는지 모르지만, 책이 걸어온 발걸음과 발자취로 돌아보자면 여러모로 아쉽다. 생각해 보라. 일제강점기가 끝날 무렵, 일본 군인이 이녁한테 나쁘게 쓰일 만한 자료와 문서를 엄청나게 불태워 없앴다고 하지 않는가. 정권이 바뀔 적에도 자료 없애기나 문서 없애기는 늘 일어나지 않으랴 싶기도 하다. 우리 역사를 돌아본다면, 1960∼70년대를 흐르는 동안 유신독재와 종신독재를 하고자 여러 가지 공공문서와 공공도서를 나라에서 앞장서며 불태워 없애기도 했다.

여러 달 앞서 헌책방에서 만난 《한국문인협회 엮음-새 국민 문고, 민족 중흥》(어문각,1969)이라는 책을 따올린다. 1969년에 처음 나온 이 ‘유신독재 부스러기’가 언제부터 대학교 도서관 한쪽에 꽂혔는지 알 길은 없다. 어쩌면 1969년에 정부에서 신나게 찍어 전국 초·중·고등학교와 대학교 도서관에 한 권씩 꽂았을는지 모른다. 나중에 수없이 찍어서 꾸준하게 널리 퍼뜨렸을 수 있겠지. 이 책이 오늘날 몇 권이 남았는지 어느 곳에 남았는지 알 길은 없다.

그러면, 이 책을 대학교 도서관뿐 아니라 국립중앙도서관에서까지 없앤다면? 그때에 이 책은 어떤 책이 될까? 없는 책이 될까? 잊혀지는 책이 될까? 태어난 적이 없는 책으로 사람들 마음에 남을까? 아니, 이런 책이 태어난 줄 모르는 사람이 더 많을 테니, 쥐도 새도 모르게 조용히 지나갈 수 있을까?

버린다고 사라진다면 역사란 없으리라. 버린다고 사라진다면 역사란 모두 거짓말이 되리라. 버린다고 사라지지 않기에 역사가 있고, 버린다고 사라질 수 없기에 역사를 참된 말로 적을 수 있으리라. 이 나라에서 헌책방이 맡은 몫은 참 대단하다. 4347.4.6.해.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 헌책방 언저리)