실장갑 끼고 매듭 풀고 맺기

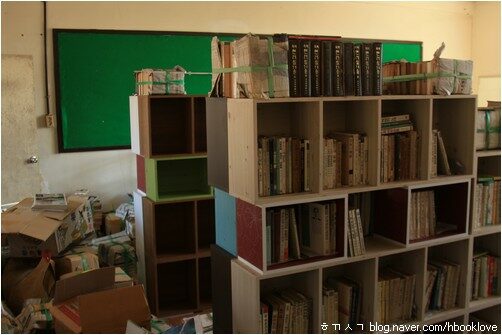

[‘사진책 도서관’ 함께살기] 도서관일기 2012.3.11.

지난해에 마지막으로 책짐을 꾸리자며 책을 묶을 때까지 맨손으로 책을 묶었다. 맨손으로 책을 묶으면, 여느 때에 으레 집일을 많이 하느라 꾸덕살 딱딱히 박힌 내 손은 더 투박하고 더 딱딱하게 바뀐다. 지난해까지만 하더라도 실장갑을 낀 손으로는 책을 묶거나 풀면 손느낌이 썩 와닿지 않았다. 올들어 이 책들을 끌르며 곰곰이 생각한다. 실장갑을 낀 채 아주 가뿐하게 책을 묶기도 하고 끈을 끌르기도 한다. 끌른 끈을 실장갑 낀 손으로 슥슥 펴서 휘리릭 매듭을 짓고는 빈 상자에 휙 던져서 톡 넣는다.

내 나이를 돌아본다면 책을 읽은 햇수가 꽤 길다 할는지 모르겠는데, 여태껏 책을 읽은 햇수 못지않게 책을 만진 햇수도 길다. 1995년부터 해마다 살림집을 옮기느라 책짐을 늘 묶고 끌르고 다시 싸고 또 풀고 하기를 되풀이했다. 나는 언제나 내 등짐으로 책을 날랐다. 출판사에서 영업부 일꾼으로 한 해 동안 일하며 창고 책을 갈무리하느라 또 책을 수없이 만지기도 했다. 언젠가는 한나절 동안 등짐으로 마흔 권짜리 전집 상자 270개를 혼자 등짐으로 나른 적 있다. 이오덕 님 남은 책을 갈무리한다며 또 책을 끝없이 만지작거렸다. 몇 만 권에 이르는 이오덕 님 책을 내 머리속에 찬찬히 아로새기며 어디에 어느 책이 있고 어디에 어느 원고가 있는가를 외우고 살았다.

두 아이와 살아가기에 하루 한나절 겨우 책 갈무리에 쓸락 말락 한다. 고작 한나절 책을 만지는데 실장갑이 새까매진다. 집에서 건사하며 곱게 돌보려 하는 책들인데, 이 책들을 한나절 만지는 데에도 실장갑은 새까매진다. 내가 읽어 건사한 책들은 헌책인가 새책인가 그냥 책인가. 책을 털고 쓰다듬으며 제자리에 꽂느라 막상 책을 읽을 겨를을 내기 힘들지만, 오늘 하루는 이 책들을 만지작거리는 겨를을 냈다는 대목을 고맙게 여기며 싱긋 웃는다.