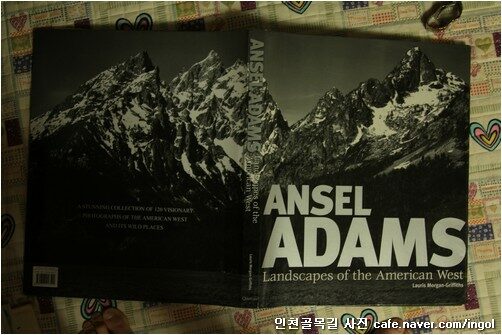

Ansel Adams

안젤 아담스라 해야 할는지 안셀 아담스라 해야 할는지 알쏭달쏭한 미국땅 사진쟁이 사진책을 하나 장만한다. 지난해 12월에 이 사진책을 처음 마주하고선 이내 장만하고 싶었으나 그때에는 다른 사진책들 장만하느라 벌써 27만 원을 쓴 나머지, 이 사진책까지 장만할 수 없었다. 다음에 서울마실 할 때에 지나가면서 사자고 생각한다.

그러나 두 달 가까이 좀처럼 서울마실을 할 수 없었고, 사이에 살짝 서울을 거쳐 지나가기는 했으나 나라밖 사진책을 새책으로 많이 갖추어 놓고 파는 이곳까지 찾아오지는 못한다. 설마 팔리지는 않았을까. 바깥에 내보이는 책 하나만 남았을 텐데, 이 책이 팔리면 이제 다시는 만날 수 없을 텐데.

어제 드디어 홍대전철역 안쪽 골목에 자리한 책방 앞을 지나간다. 합정역부터 신촌역까지 책으로 무거운 가방이랑 빨래한 아이 옷가지를 잔뜩 짊어지고 땀 뻘뻘 흘리며 걸어서 찾아간다. 안젤 아담스는 팔리지 않았다. 모르는 노릇이지만 여러 해째 안 팔리지는 않았을까. 60리터짜리 내 베낭에조차 안 들어가는 커다란 판크기로 된 꽤 묵직해서 작은 아령 하나 같은 사진책인데, 값이 고작 7만 원. 책방 일꾼한테 묻는다. “와, 이 책은 되게 싸네요.” “네, 이 책은 꽤 싸게 들어왔던 책이에요.” 다른 사진책 값을 가눈다면 이 사진책은 십오만 원쯤은 될 듯했는데, 참 값싸게 샀다. 고작 칠만 원밖에 안 하는 안셀 아담스였는데, 왜 사진쟁이들은 홍대 앞을 그토록 뻔질나게 드나들거나 오간다 하면서 이 녀석을 알아보지 않았을까.

나는 안젤 아담스 사진을 그다지 좋아하지 않는다. 내가 걷는 사진길하고는 많이 다르다 할 수 있다. 그러나 찍는 사진감이 다를 뿐, 사진감을 사진으로 담아내려는 땀이나 품이나 넋이나 뜻이나 꿈이나 씨는 다를 수 없다. 사람과 삶을 사랑하지 않고서야 사진을 할 수 없다. 사람 삶을 들여다보지 않고서야 사진에 다가설 수 없다. 사랑하는 삶이 무엇인가를 늘 헤아리며 고이 껴안지 않고서야 사진을 껴안을 수 없다. 사진은 삶이고, 사진은 사랑이며, 사진은 사람이다. 안젤 아담스는 너른 자연을 많이 찍은 사진쟁이이지만, 너른 자연만 사진으로 찍지 않았다. 사람도 꽤 많이 찍었다. 안젤 아담스가 찍은 자연은 사람 얼굴이고, 안젤 아담스가 찍은 사람은 자연이다.

헌책방을 사진으로 찍거나 골목길을 사진으로 찍으면서 생각한다. 헌책방 둘레나 골목길 언저리에서 오가는 사람들을 함께 담아야 헌책방 사진이 더 빛나거나 골목길 사진이 더 어여쁘지 않다. 사람을 따로 더 담아야 할 사진이 아니라, 사람내음과 사람소리와 사람결을 담아야 할 사진이다. 손길을 담지 못하면서 손만 찍는다 해서 제대로 찍은 사진이 아니다. 활짝 웃거나 슬피 우는 얼굴을 찍었대서 이 한 장 놓치지 않고 붙잡았다 말할 수 없다. 사진이 삶이요 사람이며 사랑이라 말하는 까닭은 사진은 이야기이기 때문이다. 이야기를 이루는 사진이기 때문이다.

글과 그림과 노래와 춤과 연극과 영화도 매한가지이다. 모두 이야기를 다룬다. 이야기를 다루는 틀이 저마다 다르기에 글이 되고 그림이 되며 노래나 춤이 된다. 사진은 그저 사진이다. 사진은 그림이나 예술이 아니다. 사진은 그예 사진이다. 안젤 아담스는 예술사진이 아니라 사진이다. 안젤 아담스는 풍경사진이나 자연사진이 아니라 사진이다. 사진하는 마음을 안젤 아담스한테서 읽거나 느껴야 한다. 사진하는 삶과 사진하는 사랑을 안젤 아담스한테서 깨달아야 한다. 나는 안젤 아담스 사진을 썩 좋아하지 않지만, 안젤 아담스 사진책이 보이면 돈이 얼마가 들든 아랑곳하지 않고 주머니를 턴다. 주머니를 털어서 안젤 아담스 사진책을 사야 한다.

유진 스미스 사진책도 사고 싶은데, 아직까지는 찾아내지 못한다. 그립다. 돈이 있다 해서 살 수 있는 사진책이 아니니까, 참말 그립다. 언젠가 어디에선가 몹시 비싼 판으로든 뜻밖에 아주 값싼 판으로든, 유진 스미스도 안젤 아담스처럼 나한테 스며들 날을 맞이하겠지. (4344.2.18.쇠.ㅎㄲㅅㄱ)