-

-

나무가 자라는 물고기 - 목어 이야기 ㅣ 우리 문화 그림책 14

김혜리 글.그림 / 사계절 / 2009년 1월

평점 :

‘우리 문화’를 담는 그림책이라 한다면

[그림책이 좋다 57] 김혜리, 《나무가 자라는 물고기》

- 책이름 : 나무가 자라는 물고기

- 글ㆍ그림 : 김혜리

- 펴낸곳 : 사계절 (2009.1.22.)

- 책값 : 9800원

(1) 그림책을 펼치면서 즐거움

절에는 나무로 만든 물고기인 ‘목어’가 있습니다. 이 ‘나무물고기’가 어떻게 만들어지게 되었는가 하는 이야기는 《교원청규》라는 책에 실려 있다고 합니다. 아침저녁으로 두들기면서 마음닦이 하는 이들이 잠을 쫓고 마음을 맑게 다스리도록 도우려고 쓰는 나무물고기라고 합니다. 그림책 《나무가 자라는 물고기》는 절에서 내려오는 옛이야기를 바탕으로, 오늘날 어린이들한테 절에서 흔히 보는 나무물고기가 어떻게 해서 생겨나게 되었는지를 재미나고 싱그럽게 보여줍니다.

어쩌면 오늘날 절은 산속 깊이깊이 들어가 있어서 이와 같은 나무물고기 하나를 눈여겨보기 어려울 수 있고, 절에 깃든 우리 옛 문화재를 이야기할 때에도 돌탑이나 대웅전이나 벽그림처럼 크게 앞세워지지는 않아 알기 어려울 수 있습니다. 그렇지만 《나무가 자라는 물고기》를 그려낸 분은 절집을 이루는 여러 가지 가운데 하나에 담긴 애틋함을 잘 담아내었고, 이 애틋함을 돌아볼 만한 마음그릇이 되어야 비로소 절집에서 마음닦이를 하는 뜻을 스님들 스스로 돌아볼 수 있음을 보여줍니다.

책을 펴낸 ‘사계절’ 출판사에서도 “우리 문화 그림책”이라는 이름을 내걸고, 우리가 찬찬히 헤아리지 못하거나 스쳐 지나가는 우리 삶자락을 아이들이 하나하나 돌아볼 수 있게끔 해 주는 일을 하면서 어느덧 열네 번째 그림책을 선보입니다.

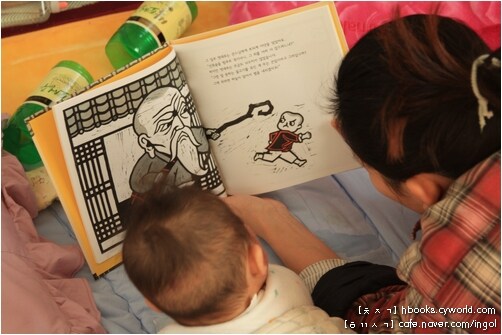

저 또한 이 그림책을 보면서 절집에 매달린 나무물고기가 이러한 이야기에서 비롯했구나 하고 깨닫고, 나중에 절집에 가면 나무물고기를 좀더 애틋하게 쓰다듬어 줄 수 있으리라 생각하게 됩니다. 아기 엄마가 아기한테 이 그림책을 펼쳐서 보여주니, 아기도 크고작은 그림과 빛있고 빛없는 그림에 눈길을 보내면서 까르르 하고 재미있어 합니다. 초등학교 아이들 또는 어린이집 아이들이 혼자서 보기에 재미있는 한편, 아이 키우는 어머니 아버지들이 함께 펼쳐서 보기에 즐거울 만한 그림책이겠구나 하고 느낍니다.

줄거리를 살펴봅니다. 그림책 주인공 이름은 ‘멋대로’입니다. 이 멋대로는 동자승이면서 큰스님 가르침을 잘 따르지 않고 허구헌날 장난만 치는 아이입니다. 아이는 장난과 못된 짓으로 하루하루를 보내다가 병을 얻어 그만 일찍 죽었고, 죽은 뒤 물고기로 다시 태어났는데 물고기가 되어서도 못된 짓을 그치지 않습니다. 이리하여 하늘은 다시 벌을 내려 이 아이 ‘멋대로’ 등에 나무가 자라게 하고, 이렇게 자란 나무 때문에 멋대로 물고기는 물속에서 움쭉달싹을 못하고 괴로워하다가 예전에 자기를 거두어 준 큰스님을 우연하게 만나서 잘못과 죄를 씻어내게 되고 ‘절에 매다는 나무물고기’로 다시 태어나게 됩니다.

책 뒤에는 절집 문화와 역사, 그리고 나무물고기와 얽힌 이야기를 두 쪽에 걸쳐 실어 놓아서, 그림책을 보고 난 다음, 어버이와 아이가 ‘나무물고기’란 무엇이고 절집 문화와 역사는 어떻게 되는가를 찬찬히 살펴보도록 해 놓았습니다.

(2) 그림책을 덮으면서 아쉬움

다만, 책을 덮으면서 몇 가지 아쉽다고 느껴지는 대목이 엿보입니다. 무엇보다도 ‘재미있는 줄거리와 짜임새와 그림결’이기는 하나, 제멋대로 군다고 하는 ‘멋대로’라고 하는 아이는 왜 다른 아이와 달리 절집에서도 제멋대로 구는가 하는지가 《나무가 자라는 물고기》에는 제대로 담겨 있지 않습니다. 이런 이야기를 꼭 담아야 하지는 않습니다만, 또 ‘하늘에서 뚝 떨어지는 듯한 주인공’을 내세울 수 있습니다만, 그리고 이런 이야기까지 담자면 그림책이 너무 길어진다고 할 테지만, 그림책을 덮는 마지막까지 이 궁금함이 가시지 않습니다. 그리고, 이런 이야기를 다룬다고 하여 그림책이 그리 길어지지 않을 수 있으며, ‘처음부터 못된 아이는 하늘이 내린 벌을 받아야 한다는 느낌’을 넘어서, ‘이 아이가 제멋대로 굴게 되고 절집에 동자승으로 들어왔지만 큰스님이 큰스님답게 좀더 너그러이 아이를 보듬고 키우면서 애쓰는’ 이야기를 살며시 집어넣을 수 있지 않았나 싶습니다. 이렇게 애를 썼어도 멋대로라는 아이는 자기 삶을 찬찬히 되짚지 않고 더 제멋대로 까불면서 이웃을 괴롭히게 되었고, 이런 괴롭힘은 뒷날 고스란히 자기한테 돌아오게 되고, 이렇게 되돌아온 괴롭힘을 뼛속 깊이 느끼면서 ‘스님이 되어 마음닦이를 하는 뜻’뿐 아니라 우리가 이 땅에서 서로서로 이웃과 동무가 되어서 살아가는 뜻이 어디에 있는가를 짚는 데까지 한 걸음 더 나아갈 수 있지 않았나 싶어 아쉽습니다.

그러나 그림책 하나에 이 모두를 담아내기란 어려울 수 있습니다. 그리고, 구태여 이런저런 대목까지 짚어내야만 하지는 않아요.

그저 그림책을 좋아하는 저로서는, 이 그림책에 나오는 동자승으로 있는 아이들이 어떤 까닭에 아빠 엄마와 어릴 때부터 헤어져 절집에 들어왔는지, 그리고 언제부터 그처럼 제멋대로 굴던 아이였는지 나타나지 않아서 살짝 아쉬웠을 뿐입니다. 이런 이야기는 한두 줄로도 얼마든지 살을 입힐 수 있으니까요. 군말이지만, ‘멋대로’라고 하는 아이가 이렇게 제멋대로로 굴 때, 동무들 가운데 어느 누구도 이 아이한테 마음을 안 쏟게 되는 흐름, 또 큰스님도 이런 대목을 짚지 못하는 대목이 섭섭하지만, 이런 섭섭함을 담아내자면 ‘나무물고기’라는 그림책은 나올 수 없었겠지요. 덧붙여, 이렇게 제멋대로 구는 아이가 잘못에 따른 벌을 받고 뉘우치면서 나무물고기로 다시 태어난다는 옛이야기를 고스란히 살려야 이 그림책이 마무리될 테고요.

그렇지만 이 그림책이 옛이야기에 새옷을 입힌 창작물임을 헤아리기 때문에, 여러모로 아쉬움을 감출 수 없습니다. 이 아이가 마냥 멋대로 굴다가 하늘이 내린 벌을 받아 마땅한 놈이 되고, 이리하여 하늘이 내린 벌을 받았는데 다시금 잘못을 저지르고, 그런 다음 더 큰 벌을 받고서야 비로소 잘못을 뉘우치고 거듭 사랑을 받아 새사람으로 태어난다고 하는 줄거리만을 보여주어도 될까 하는 생각 또한 문득문득 듭니다. 이만한 이야기로는 굳이 새 옷을 입혀 빚어내는 그림책으로는 좀 모자라지 않을까 하는, 그래도 뜻있는 출판사에서 “우리 문화 그림책”이라고 내걸기까지 했는데, 좀 아쉽지 않느냐 하는 생각이 가시지 않습니다.

옛이야기에 바탕을 두어야 비로소 나무물고기로 거듭나는 이야기를 보여줄 수 있기도 할 터이나, 옛이야기에 살을 붙이면서 남다른 재미를 보탤 수 있는 한편, 우리 둘레에서 얄궂은 놀이를 즐기는 아이들 마음자리를 한 번 더 돌아볼 수 있는 자리가 되기도 합니다. 개구쟁이나 말괄량이가 아닌 ‘멋대로’가 되어 버린 아쉬움을 그저 따끔하게 꾸짖기만 하거나 아예 등돌리고 따돌리는 줄거리가 펼쳐지는데, 사랑으로 보듬어 주는 어른이나 동무 하나 없는 외로운 ‘멋대로’라고만 자꾸자꾸 느껴집니다. ‘외로운 아이가 외로움을 어찌하지 못하면서 그 외로움을 씩씩거리며 둘레에 화풀이를 해대는데, 이 화풀이를 있는 그대로 바라보아 주거나 껴안아 주는 이웃이나 어른이나 동무가 하나 없어 더 외롭고 더 까불고 더 나대는 모습’이 아니랴 싶은 생각이 자꾸자꾸 듭니다. 마음닦이에 들어서는 스님들한테 가르침을 베풀고자 지어낸 나무물고기 이야기를 함부로 손대거나 어줍잖게 뜯어고쳐서는 안 됩니다만, 무엇인가를 가르쳐 주려는 생각이 앞서면서 정작 우리 삶과 사람을 더욱 따뜻하고 애틋하게 보살피거나 쓰다듬어 주는 손길을 놓쳐 버릴 걱정이 있지 않나 생각해 봅니다. 이야기 끝에 가서 자기 잘못을 뉘우치는 대목에서도 ‘등에 갑자기 나무가 자라서 옴쭉달싹 못하는 괴로움을 겪게’ 되었기 때문인데, 이러한 괴로움을 겪기까지 한 번쯤 살을 더 입혔더라면, 옛이야기 틀을 다치지 않게 하면서 한결 부드럽고 고개를 끄덕거릴 만한 ‘새이야기’로 태어날 수 있지 않았나 싶습니다.

마지막으로, 한 가지 아쉬움을 더 들어 본다면, 그림책에 나오는 동자승 옷차림이 꼭 ‘우리 아이 같지 않다’는 느낌이 듭니다. 때는 틀림없이 조선시대이고, 아이들은 절접 동자승입니다. 그리고 동네사람도 한복을 입은 사람입니다. 그러나 저승사자 옷차림만 ‘펑퍼짐한’ 옷이고, 발목을 동인 매무새이고, 동자승이나 동네사람이나 ‘발목이 훤히 드러나는 짧고 통 좁은 바지’입니다. 웃도리도 몸에 쫙 달라붙는 옷을 입은 동자승이요 동네사람입니다. 그런데 절집사람뿐 아니라 여느 사람들 웃도리와 아랫도리가 이렇던가요? 우리 옷차림이 이렇게 ‘쫄티나 쫄바지’ 느낌이 나는 옷이었던가요?

우리 한복은 ‘몸에 찰싹 달라붙도록 입지 않음’을 헤아린다면, 그리고 동자승한테도 ‘몸에 꼭 끼는 옷을 입히지 않음’을 돌아본다면, 비록 ‘그림책에 담는 새 창작 그림’이라 하더라도, 이러한 대목을 살리고 그 나름대로 북돋웠어야 하지 않느냐 싶습니다. 왜냐하면, 이 그림책은 ‘그냥’ 그림책이 아닌 ‘우리 문화’ 그림책이기 때문입니다. 우리 문화 그림책이라면 ‘우리 옷’이 우리 옷답게, ‘우리 집’이 우리네 집답게, ‘우리 사람’이 우리 사람답게 그려질 수 있는 바탕에서 새로운 창작이 뒤따라야 한다고 생각합니다. (4342.2.22.해.ㅎㄲㅅㄱ)