-

-

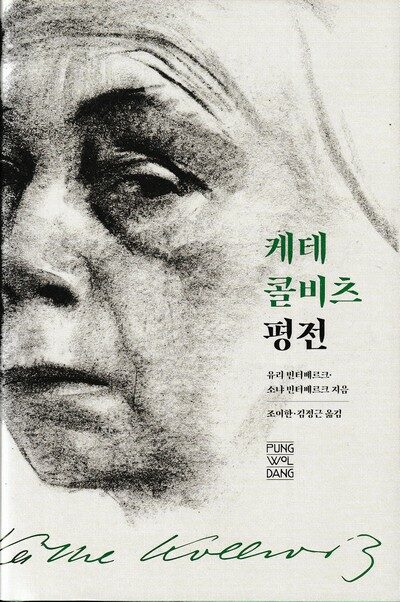

케테 콜비츠 평전

유리 빈터베르크.소냐 빈터베르크 지음, 조이한.김정근 옮김 / 풍월당 / 2022년 11월

평점 :

까칠읽기 . 숲노래 책읽기 / 인문책시렁 2025.2.24.

까칠읽기 54

《케테 콜비츠 평전》

유리 빈터베르크·소냐 빈터베르크 엮음

조이한·김정근 옮김

풍월당

2022.11.23.

《케테 콜비츠 평전》을 살까 말까 이태를 망설이다가 2024년 12월에 부산 연산동 마을책집 〈카프카의 밤〉에서 장만했다. 부산에서 고흥으로 돌아오는 시외버스에서 읽었고, 자리맡에 밀쳐서 쌓았다가, 다시 들추고 넘겼다.

먼저, 엮은이 두 사람은 그림과 붓과 손으로 무엇을 빚거나 짓는지 눈여겨보는 마음이 무엇인지 잘 모르겠다. 두 엮은이는 ‘문화재·문화유산’을 캐내는 일을 하는가? 아니면 ‘여성예술가’를 찾아내거나 알리거나 드높이는 일을 맡는가?

둘째, 케테 콜비츠 님이 남긴 글과 그림을 그냥 하나로 갈무리해서 죽 펼치지 않은 엮음새가 영 어지럽다. ‘엮은이가 본 케테 콜비츠’대로 따라가야 ‘케테 콜비츠 읽기’일까? 엮은이처럼 케테 콜비츠를 안 바라본다면 ‘틀린눈’인가?

삶글(평전評傳)이란, 삶을 다룬 글일 텐데, ‘삶을 지은 사람’을 ‘어떤 삶을 지은 나(글쓴이)로서 바라보려 하느냐’에 따라 다르게 마련이다. 케테 콜비츠 님을 읽으려면 무엇보다도 이녁이 어떻게 삶을 꾸리고 살림을 하면서 사랑을 나누려 했느냐 하는 마음부터 바라보고서, 이 마음을 ‘나는 내 삶과 살림과 사랑을 어떻게 새로 지으면서 이이한테서 배우려 하느냐’라고 하는 실타래로 여밀 노릇이라고 본다. 그런데 《케테 콜비츠 평전》은 이런 실타래가 두루뭉술하고 뒤죽박죽이다.

《케테 콜비츠 평전》을 엮은 두 사람은 누구보다도 ‘케테 콜비츠가 남긴 글과 그림을 아주 많이(또는 가장 많이)’ 살피고 만질 수 있는 자리에 있은 듯싶다. 그런데 그저 그런 자리에만 있었구나 싶다. ‘자리’에서 벗어나 ‘살림눈’으로 케테 콜비츠를 마주하고 품어야 비로소 ‘삶글(평전)’이지 않을까? ‘자료 늘어놓기’는 삶글도 평전도 아닌 ‘자료집’일 뿐이다.

문득 더 생각해 본다. 노벨상이건 문학상이건 빈손이건, 누가 알아보아 주면서 크게 기리는 책이 아니라 하더라도, 삶을 밝히고 살림을 노래하는 책이 차분히 고루 읽히는 나라로 나아갈 수 있으면, 이 터전은 아름다운 나라로 나아갈 만하지 싶다.

푸나무는 해바람비흙으로 살아간다고 여기는데, 곰곰이 보면 ‘흙’은 “살덩이라는 몸을 입은 사람과 짐승이 죽고 나서 돌아가는 알갱이”이기도 하다. 해바람비만 있을 적에는 풀이나 나무가 시들시들하고, 흙이 함께 있어야 비로소 풀이며 나무가 푸르고 싱그럽다. 사람과 짐승은 “살덩이라는 몸을 입은 삶”일 적에는 풀도 나무도 낟알도 열매도 다른 작은짐승도 먹되, “살덩이라는 몸을 내려놓고 떠날” 적에는 이 몸을 고스란히 흙으로 돌려보내어 푸나무를 살찌우는 얼거리이다.

그래서 숲일 텐데, 고기밥이 맞거나 풀밥이 옳다고 여길 수 없다고 느낀다. 그저 이 푸른별에서 온숨결은 서로 다른 몸으로 돌고돌면서 하나인 마음, 곧 사랑으로 어울린다고 느낀다. 고기를 먹든 풀을 먹든, 스스로 사랑인 줄 알아보면서 “나를 둘러싼 모든 이웃(사람·짐승·푸나무)”도 고스란히 사랑인 줄 알아차릴 수 있으면, 걱정이나 멍울이나 생채기란 가뭇없이 녹으리라 본다.

요즈음 ‘한국문학’은 너무 ‘주제(교훈)’에 치닫거나, 목소리(정의)만 높이거나, 글치레(문장기교·수사법)에 얽매인다고 느낀다. 그저 글꽃(문 + 학)이면 될 텐데, 그저 글꽃인 글이 사그라드는 듯싶다. 케테 콜비츠 님을 말하건, 어느 누구를 말하건, 모든 지음이가 마음으로 사랑씨앗을 품을 때라야만 사랑이라는 꽃을 피워서 사랑이라는 열매를 맺는 줄 알아보려고 해야지 싶다. 사랑씨앗이 없는 채 ‘인문지식’이나 ‘문화예술’이나 ‘여성예술가’라는 이름만 붙들려고 한다면, 그저 그대로 사랑이 없는 채 떠도는 ‘숱한 자료집’ 가운데 하나일 뿐인데, 이 ‘자료집’조차 뒤죽박죽으로 두껍고 무겁게 꾸민 나머지, ‘자료로 돌아보기에도 안 맞거나 안 어울리기’까지 하다.

ㅍㄹㄴ

그녀 자신도 여성적 예술이라는 특별한 요구에 대해서 알고 싶어 하지 않았으며, 오로지 작품의 질이 결정적이라고 했다. (20쪽)

콜비츠는 아카데미 줄리앙에서 받은 교육을 거의 언급하지 않았다. 그녀가 파리에 흩어져 있는 아틀리에 중 어디에서, 그리고 어떤 선생님과 작업했는지 우리는 확실하게 알지 못한다. 추축건대 그 교육은 아주 높거나 매우 특수했던 그녀의 요구에 부응하지 못한 것 같다. (139쪽)

청년기에 일본에서 공부했던 루쉰은 1927년 센다 코레야의 글에서 처음으로 그녀를 알게 되었다. 문제의 그 잡지를 산 서점에서 그는 미국 여성 언론인 아그네스 스메들리를 처음으로 만난다. 케테 콜비츠의 친구 아그네스 스메들리는 루쉰의 작품 구매에 대해 케테와 직접 협의하고, 1936년에 출간된 《케테 콜비츠의 판화 작품집》이라는 화집이 출간되는 데 결정적으로 관여하게 된다. (451쪽)

#KOLLWITZDieBiografie #KOLLWITZD #KatheKollwitz

#YuryWinterberg #SonyaWinterberg

+

《케테 콜비츠 평전》(유리 빈터베르크·소냐 빈터베르크/조이한·김정근 옮김, 풍월당, 2022)

그녀의 모습이 찍힌 몇 안 되는

→ 콜비츠가 찍힌 몇 안 되는

→ 이녁이 찍힌 몇 안 되는

15쪽

모든 집이 등화관제로 어두웠다

→ 모든 집이 불을 가려 어둡다

→ 모든 집이 불을 꺼 어둡다

27쪽

친한 친구들과의 관계는 간헐적인 방문으로 축소되었다

→ 가까운 사람도 드문드문 맞는다

→ 동무도 띄엄띄엄 본다

→ 이웃과 동무도 가끔 만난다

29쪽

친구들이 가끔씩 찾아오는 게 그나마 위안이다

→ 동무가 가끔이라도 찾아와 그나마 달랬다

→ 이웃이 가끔 찾아오면서 그나마 나았다

29쪽

쾨니히스베르크에 대해서는 양가감정이 공존한다

→ 쾨니히스베르크를 두마음으로 본다

→ 쾨니히스베르크를 놓고는 흔들린다

→ 쾨니히스베르크한테는 갈팡질팡이다

52쪽

코레야의 글에서 처음으로 그녀를 알게 되었다

→ 코레야가 쓴 글로 콜비츠를 처음 만난다

→ 코레야 글을 읽으며 콜비츠를 처음 익힌다

451쪽

※ 글쓴이

숲노래·파란놀(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove