숲노래 우리말 / 숲노래 말넋

사라진 말 15 하늘 2024.9.19.

하늘빛은 파랗다. ‘파란하늘’이다. 그렇지만 아직 낱말책에 없는 우리말 ‘파란하늘’이다. 들빛은 푸르다. ‘푸른들’이다. 그런데 여태 낱말책에 없는 우리말 ‘푸른들’이다. 우리말 ‘파란하늘’은 낱말책에 없으나, 한자말 ‘창공(蒼空)·창천(蒼天)’은 낱말책에 있다. 게다가 ‘창공·창천 = 맑고 푸른 하늘’로 뜻풀이를 하니 얄궂다. 높다랗기에 하늘인데, ‘공중(空中)·천공(天空)·천상(天上)’이라는 한자말을 쓰기도 한다. 하늘이 비었다고 여긴다면 ‘빈하늘’처럼 우리말을 쓸 만하다. 오늘날은 ‘하늘’로 적지만, 예전에는 ‘하·날(낧)’로 적었고, ‘하 + 날·낧’인 얼개요, ‘하 + ㄴ + 아 + ㄹ·ㅀ’로 뜯을 만하다. 그리고 하늘을 ‘한울’이라고도 했다. 하늘은, 하나인 덩어리로 아우르는 바람빛이다. 하늘은, 하나인 해가 하얗게 비추는 바람길이다. 하늘은, 하나로 살아가는 숨을 이루는 바람터이다. 함께 마시는 바람줄기는 함께 나누는 숨줄기이다. 하늘은 높다랗게 있는 곳이니, 높다란 자리에 놓은 살림집은 ‘하늘채·하늘칸(← 옥탑)’이다. 하늘처럼 높다란 데에 마련하는 뜰이나 밭이니 ‘하늘밭·하늘뜰(← 공중정원)’이다. 하늘을 바라본다. 하늘바라기이다. 해를 바라본다. 해바라기이다. 하늘을 가르는 새를 바라본다. 새바라기이다. 하늘에서 내리는 비를 바란다. 비바라기이다. 밤하늘에 반짝이는 별을 바라본다. 별바라기이다. 하늘에도 나라가 있으니 ‘하늘나라·하늘누리·하늘터’이다. 하늘나라를 지키는 분은 이 땅을 굽어살핀다. 사람들이 저마다 어떻게 하루를 짓는지 돌아보기에 ‘하늘님·하늘지기’일 테지. ‘하늘임금’이라 할 테고, ‘하늘꽃’이기도 하다. 하늘과 땅 사이에 선 사람은 두 곳을 나란히 아우르면서, 서로 ‘우리’를 이룬다. 하나인 울타리로 ‘한울타리’이다.

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

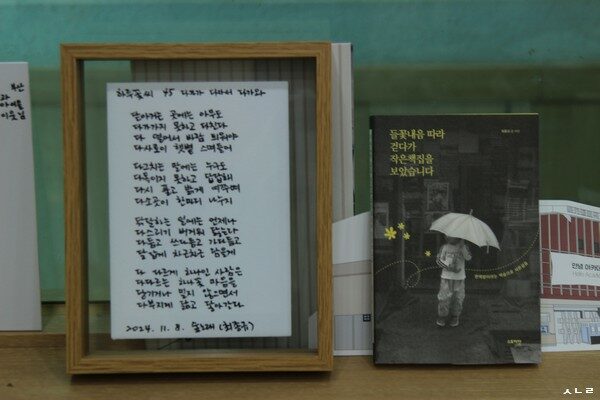

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove