숲노래 우리말 / 숲노래 말넋

사라진 말 13 이름 2024.9.16.

우리한테는 ‘이름’이 있지만, 곳곳에서 ‘성명(姓名)’처럼 한자를 쓰라고 밀었다. “여기에 손으로 사인(sign)을 하세요”나 “이곳에 수기(手記)로 서명(署名)하세요” 같은 겹말은 아직 사그라들지 않는다. ‘사인·서명’은 ‘이름’을 가리키면서 ‘손으로·스스로’ 하는 몸짓을 담는다. ‘수기 = 손으로 적다’요, ‘서명 = 이름을 적다’이다. 곰곰이 짚자면 처음부터 ‘이름’이라는 낱말과 ‘손으로·스스로’라는 낱말을 쓰면 된다. 우리말로 쉽게 쓴다면 겹말로 잘못 쓸 일이 없고, 어린이부터 알아들을 만하다. 이름을 ‘이름’이라 하지 않다 보니, ‘딴이름·다른이름’을 한자로 ‘별명(別名)’처럼 엮는다. 글을 쓸 적에 붙이는 이름인 ‘글이름·붓이름’을 굳이 한자로 ‘필명(筆名)’처럼 여민다. 이리하여 오늘날처럼 누리집이 새로 뻗는 곳에서는 영어를 끌어들여 ‘아이디(ID)·닉네임(nickname)’을 쓰거나 다른 한자말 ‘계정(計定)’을 쓰기까지 한다. 옛사람은 ‘덧이름’을 ‘호(號)’처럼 한자로 적어야 멋스럽다고 여겼다. 멋스럽게 부르고 싶다면 ‘멋이름’이라 하면 될 텐데, 그만 ‘예명(藝名)’처럼 한자말로 해야 멋지다고 여기기도 한다. 서로 이르는(이야기하는) 소리이기에 ‘이름’이다. 서로 마음으로 이르려고(다가서려고) 하기에 ‘이름’이다. 이름을 부르면서 새롭게 일어난다. 이름을 들려주고 듣는 사이에 뜻을 잇는다. 이름이란 바로 ‘나’이고 ‘너’이다. 이름을 알아가는 동안 이곳에 있는 너랑 나는 새삼스레 어울리면서 한빛을 이룬다. 우리가 쓰는 이름에는 이제부터 일구려는 길이 깃든다. 지난날 임금은 사람들을 다 다른 이름이 아닌 ‘백성(百姓)’ 같은 한자말로 뭉뚱그렸다. 오늘날은 ‘국민(國民)·민중(民衆)·대중(大衆)’으로 뭉뚱그리는데, 우리 이름을 찾아야지 싶다.

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

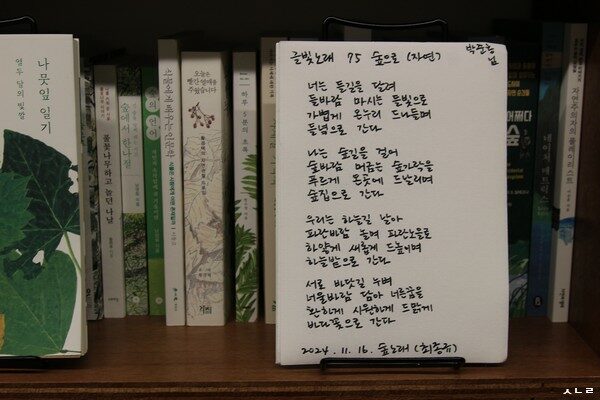

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove