숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

주거니받거니 마주하며 (2023.7.22.)

― 서울 〈악어책방〉

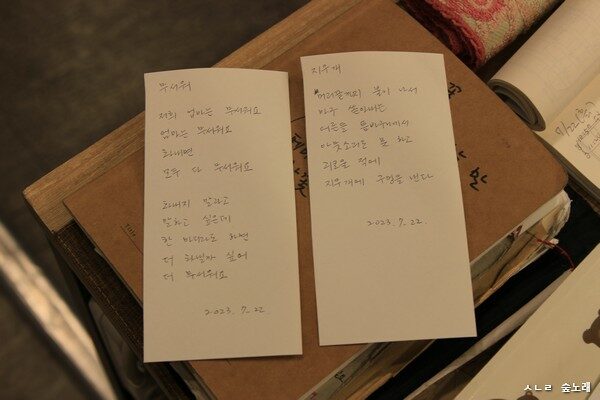

이오덕 님은 예전에 《입으로 적은 시》라는 책을 옮긴 적이 있습니다. 여덟아홉 살 어린이까지는 스스로 종이에 글을 적기가 쉽지 않으니, 아이 곁에서 언제나 함께 살림을 지으면서 “아이가 들려주는 말을 귀담아듣고서 어른·어버이가 옮겨적어 주어야 한다”고 이야기했습니다. 그런데 열 살 어린이가 문득 읊는 말도 잘 듣고서 옮겨놓으면 저절로 노래(시)입니다. 예닐곱 살 아이도 매한가지요, 서른 살이나 쉰 살 어른이 문득 들려준 말도 차근차근 옮기면 모두 노래예요.

노래는 저 멀리에 없습니다. 노래는 늘 이곳에 있습니다. 우리가 하는 모든 말은 그대로 노래입니다. ‘말’은 그대로 노래인걸요. 말이 노래가 아닐 까닭이 없습니다. 우리는 마음을 ‘말’로 나타낼 적에 으레 가락을 입힙니다. 그저 소리만 낸다면 아무도 못 알아들어요. 길거나 짧거나 밀거나 당기거나 올리거나 내리는 온갖 가락을 문득문득 갖가지로 담아서 들려주고 듣는 말입니다.

말하듯 쓰는 글은 언제나 다 노래이지만, 꾸며서 쓰는 글은 언제나 차갑고 엉성하고 허울스럽습니다. 말하듯 글을 쓴다면 마음을 그대로 들려줍니다. 꾸며서 글을 쓴다면 마음을 감추거나 숨길 뿐 아니라 억지를 부려요.

한여름 더위를 물씬 누리면서 서울 〈악어책방〉으로 찾아옵니다. 서울 어린이 여럿하고 둘러앉아서 조잘조잘 수다가 오갑니다. 아이들은 마음껏 떠듭니다. 떠들다가 스스로 쪽종이에 노래를 적기도 하고, 아이들이 터뜨리는 말을 옆에서 슬쩍슬쩍 옮겨적어서 “자, 네가 한 말이 그대로 노래로 피어났단다” 하고 얘기하면서 건네기도 합니다.

귀를 기울이면 서울 한복판에서도 새노래와 매미노래와 풀벌레노래를 맞아들입니다. 귀를 닫으면 시골 한복판에서도 아무 노래를 못 듣습니다. 마음을 틔우면 서울 한켠에서도 스스로 푸르게 살림을 짓습니다. 마음을 안 틔우면 시골 한켠에서도 그저 나란히 잿집(아파트)에 갇힌 나날로 헤맵니다.

아이가 어릴 적에 맨발로 풀밭을 거닐다가 나무를 탈 수 있는 터전을 어른으로서 일굴 노릇입니다. 우리가 어른이라면 아이 곁에서 먼저 맨발로 풀밭을 달리며 노래하다가 나무를 타고서 아이를 부를 노릇입니다.

나이만 먹으면 열 살이건 여든 살이건 똑같이 꼰대입니다. 철이 들면서 하루를 노래하는 살림길이라면, 아흔 살이건 아홉 살이건 똑같이 사랑스럽습니다. 애써 글을 써야 하지 않습니다. 애오라지 놀며 노래하는 노을로 물들면 넉넉합니다. 바로 오늘부터 사근사근 바람을 맞이해 봐요. 누구나 하늘을 마시는 하루인걸요.

ㅅㄴㄹ

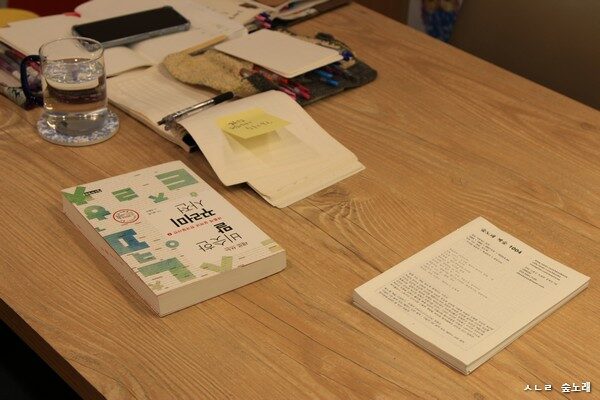

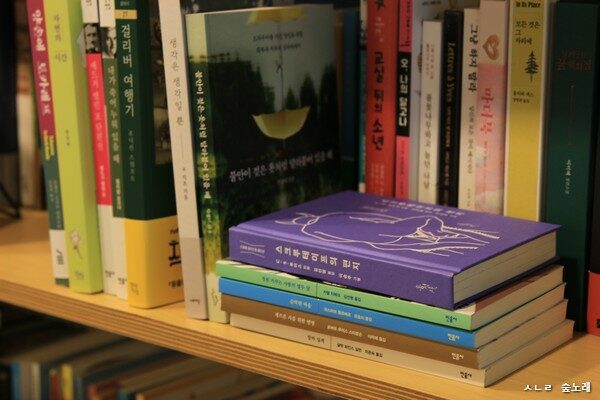

《두 번째 페미니스트》(서한영교, 아르테, 2019.6.28.)

《베를 짜다 삶을 엮다》(케이티 호우스 글·디나라 미르탈리포바 그림/남은주 옮김, 북뱅크, 2023.7.25.)

《모양모양 vol.4》(안미영 엮음, 양천문화재단, 2022.12.31.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《들꽃내음 따라 걷다가 작은책집을 보았습니다》, 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove