-

-

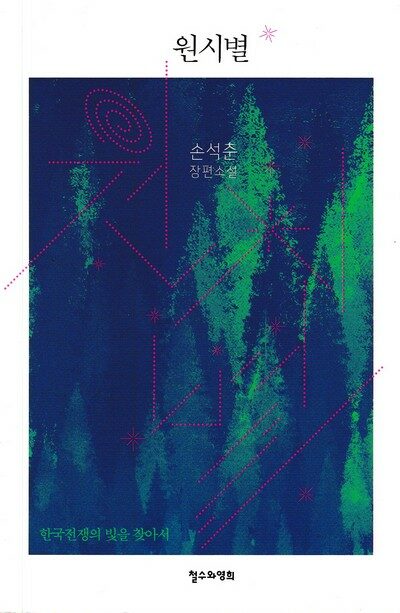

원시별 - 한국전쟁의 빛을 찾아서

손석춘 지음 / 철수와영희 / 2023년 6월

평점 :

숲노래 책읽기 / 인문책시렁 2024.4.7.

인문책시렁 306

《원시별》

손석춘

철수와영희

2023.6.15.

《원시별》(손석춘, 철수와영희, 2023)은 한겨레싸움을 다룹니다. 남녘하고 북녘으로 가른 두 나라가 피를 튀기고 미워하면서 어떻게 멍들고 얼룩졌는가를 차근차근 짚습니다. 1950년 그날뿐 아니라, 2020년을 넘어선 뒤에도 “한겨레 두나라”는 다툽니다. 북녘에서 빠져나온 사람들이 남녘에 깃드는데, 남녘에서는 적잖이 돈과 쌀과 품을 들여서 북녘 벼슬판을 살려놓기도 합니다.

우리는 어깨동무하는 “한겨레 한나라”로 나아갈 수 있을까요? 이제는 다시 한나라일 수는 없고 두나라로 가는 길이 어울릴까요?

곰곰이 보면, 남녘·북녘만 둘로 갈린 길이 아닙니다. 전라도하고 경상도가 둘로 갈린 길이고, 서울하고 시골이 둘로 갈린 길인데, 또 서울하고 ‘서울밖’이 새삼스레 둘로 갈린 길이며, 돈·이름·힘을 거머쥔 무리와 안 거머쥔 무리가 새록새록 둘로 갈린 길입니다.

스스로 기쁨이 우러나오면서 서울을 떠난다든지, 돈·이름·힘을 내려놓는 사람이 드문드문 나타나지만, 서울을 떠나거나 돈·이름·힘을을 내려놓으면 ‘바보’ 소리를 듣는 판입니다. 이 손가락질은 남녘·북녘이 매한가지입니다. 남녘은 ‘서울바라기’라면, 북녘은 ‘평양바라기’입니다. 남녘은 서울로 우르르 몰아놓고서 쳇바퀴라면, 북녘은 평양에 죄다 몰아세워서 쳇바퀴입니다.

1950년 그날을 새롭게 그려낸 《원시별》은 ‘원시 + 별’입니다. 한자말 ‘원시(原始)’는 모름지기 ‘처음’을 가리키던 낱말인데, 이제는 거의 ‘원시인’을 가리키는 쪽으로만 바라봅니다. “덜떨어지거나 낡거나 까마득히 오래된” 굴레를 빗댈 적에 쓰는 ‘원시’라고 할 수 있습니다.

2023년 6월에 읽은 책을 2024년 4월까지 곁에 두었습니다. 섣불리 느낌글을 쓰지 못 하겠다고 여기기도 했으나, 우리 민낯과 뒷낯은 “덜떨어진 놈”일 뿐, “첫발을 떼는 님”하고는 너무 멀거든요. “낡은물에 사로잡힌 틀”을 벗으려는 사람이 아예 없지는 않으나 너무 적습니다. “들꽃이 되고 숲빛을 품는 시골살림”을 지으려는 사람은 더없이 적어요.

예부터 “똥 묻은 개가 겨 묻은 개 나무란다”고 했습니다. 그런데 오늘날 이 나라 벼슬판뿐 아니라 구석구석을 보아도 “된똥범벅 놈팡이가 물똥범벅 놈팡이를 나무라”고, “물똥질 놈팡이가 된똥질 놈팡이를 꾸짖”는 얼거리입니다. 노리개질(성폭력)을 안 한 곳(정당)이 없습니다. 노리개질을 했어도 뉘우치지 않을 뿐 아니라 막질과 더럼질을 일삼고, 다시금 사람들을 홀려서 벼슬(국회의원·대통령·시도지사)을 거머쥐는 얼거리이기까지 합니다. 남녘은 이 꼬라지라면, 북녘은 김씨네 쇠사슬로 꽁꽁 가두어 총칼만 붙드는 꼬락서니입니다.

이 별이 ‘고약별’이라면, 남이 고약한 짓을 했기 때문이 아닙니다. 우리 스스로 갈라치기를 하고 서로 미워하느라 고약별로 뒹굽니다. 이 별이 ‘들꽃별’이나 ‘처음별’이라면, 남이 아름답기 때문이 아닙니다. 우리 스스로 아름답게 꿈을 그리고 살림을 지으면서 어깨동무를 하니 들꽃별에 처음별입니다.

그래서 저는 꽤 예전부터 뽑기날(투표일)에 뽑기를 하러 가되, 어느 누구도 안 뽑습니다. 뽑을 놈은 이쪽에도 저쪽에도 그쪽에도 없습니다. 누가 뽑히든 “똥 묻은 놈팡이”이기는 똑같습니다. 여태까지 어린이한테 이바지하거나 푸름이를 헤아리거나 들숲바다를 살리거나 시골에서 풀죽임물·비닐·죽음거름을 치워내려는 뜻을 밝힌 놈팡이는 아직 없습니다. 어린이를 사랑하지 않는 놈팡이가 벼슬을 쥔들, 아름별이나 푸름별로 걸어가지 않습니다. 참 그렇지요. 벼슬을 쥐려는 그들 가운데 쇳덩이(자동차) 없이 두다리로 걷는 놈팡이는 여태 없는걸요. 걸어다니지 않으면서 벼슬을 쥐려는 이들은 거짓말꾼이고, 우리도 쇳덩이를 버리고서 걸어다닐 때라야 비로소 멧새노래를 듣고 풀꽃내음을 맡는 들사람(민중)으로 일어설 수 있습니다. 쇳덩이를 등지고, 끈(학력·지연)을 놓는 들꽃사람이 늘어야, 비로소 뽑기날에 뽑을 만한 ‘놈팡이 아닌 님’을 만나리라 생각합니다.

ㅅㄴㄹ

진철은 공산주의에 흔쾌히 동의할 수 없었다. 일찌감치 동학의 영향을 받은 까닭이다. (53쪽)

“서울에서도 민중들이 시민대회를 열고 있소. 하지만 미국 대통령 트루먼의 초상을 들고 행진하는 일은 없소. 그런데 평양에선 어째서 스탈린 초상을 들고 만세를 외치며 행진하오?” (159쪽)

생지옥에서도 아이들은 하하거렸다. 낙동강 지천에서 피라미와 수수미꾸리를 잡았다. 감자를 구워 먹으며 딱따그르르했다. (219쪽)

“미안해요, 진철 동무. 어쩌면 오늘이 지상에서 보내는 인간 유정인의 마지막 날일 것 같아서요.” (251쪽)

“기자님보다 한참 어린 내가 그 끔찍한 시체를 보며 아무렇지도 않았던 까닭이 뭐겠어요? 이 전쟁이 터지기 전에 내 고향에서 그 이상의 주검들을 보았기 때문이지요.” (286쪽)

전쟁을 취재해 오며 ‘민중의 관점’을 되뇌었지만 정작 중요한 삶의 영역을 지금껏 놓치고 있었다. (301쪽)

“더구나 어디가 조국인가요? 둘 다 우리 조국 아닌가요?” (334쪽)

+

사랑조차 편히 나눌 수 없다면 삶은 얼마나 비루할까

→ 사랑조차 가붓 나눌 수 없다면 삶은 얼마나 너절할까

9쪽

지혜의 갸름한 얼굴에 애수의 그늘이 더 짙어갔다

→ 지혜는 갸름한 얼굴에 슬픔빛이 더 짙다

→ 지혜는 갸름한 얼굴에 그늘이 더 짙다

9쪽

바닥 모를 심연으로 깊이깊이 가라앉고 있었다

→ 바닥 모르도록 깊이깊이 가라앉는다

→ 바다 깊이 가라앉는다

9쪽

찬찬히 석조건물에 들어섰다

→ 찬찬히 돌집에 들어섰다

16쪽

지혜에겐 재색을 겸비했다는 중론이 일었다

→ 지혜는 곱고 똑똑하다고 여겼다

→ 지혜는 두루거리라고 보았다

→ 지혜는 온꽃이라는 뭇뜻이었다

31쪽

자네의 비분 내가 왜 모르겠나

→ 자네 눈물 내가 왜 모르겠나

→ 자네 눈물꽃 내가 왜 모르겠나

41쪽

시국을 잘 모른다 했지만

→ 나라를 잘 모른다 했지만

→ 길을 잘 모른다 했지만

→ 판을 잘 모른다 했지만

46쪽

푸른 바다와 판연히 딴판이다

→ 파란바다와 똑똑히 딴판이다

→ 파란바다와 딴판이다

63쪽

진철은 부끄러움이 앞섰다

→ 진철은 부끄러웠다

→ 진철은 확 부끄러웠다

105쪽

약산의 존함을 함부로 입에 놀리는 자가 궁금했다

→ 약산 이름을 함부로 입에 놀리는 놈이 궁금했다

→ 약산 어른을 함부로 입에 놀리는 이가 궁금했다

123쪽

충심으로 보필했다

→ 꽃넋으로 따랐다

→ 고분고분 모셨다

157쪽

그게 무슨 후과를 불러올지 제가 모를 정도로 순진하진 않습니다

→ 무슨 뒤끝이 있을지 모를 만큼 어리석진 않습니다

→ 무슨 옹이가 있을지 모를 만큼 멋모르진 않습니다

→ 무슨 생채기가 날지 모를 만큼 바보이진 않습니다

169쪽

아무런 연고가 없잖은가

→ 아무런 뿌리가 없잖은가

→ 아무런 터가 없잖은가

→ 아무런 집이 없잖은가

→ 아무런 이웃이 없잖은가

→ 아무런 끈이 없잖은가

175쪽

속전속결로 통일을 이루면

→ 거침없이 하나를 이루면

→ 몰아서 한나라를 이루면

→ 대번에 한누리를 이루면

180쪽

다행히 방어선을 가까스로 구축했다. 대한민국의 마지노선이다

→ 겨우 가로막았다. 우리나라 마지막이다

→ 가까스로 맞받았다. 우리로서 끝줄이다

255쪽

보통 취중진담이라는 말이 있잖습니까

→ 으레 술김속말이라고 있잖습니까

→ 흔히 술자리속빛이라고 있잖습니까

→ 다들 곤드레속말이라고 있잖습니까

274쪽

내가 죽으면 청상과부 될 아내의 탐스런 자태를 떠올리니

→ 내가 죽으면 홀로일 곁님 흐벅진 모습을 떠올리니

→ 내가 죽으면 홀어미일 짝꿍 봉긋한 몸을 떠올리니

297쪽

기실 역사 속에서 우리 민중들의 꿈은 정말 소박하지 않았던가

→ 모름지기 그동안 우리 들사람 꿈은 수수하지 않은가

→ 여태 우리 들꽃사람 꿈은 참으로 조촐하지 않은가

301쪽

이건 동무를 위해 챙겨둔 전투식량이오

→ 여기 동무한테 챙겨줄 싸움밥이오

→ 동무한테 이 길밥을 챙겨두었오

→ 동무한테 이 도시락을 챙겨두었오

318쪽

더 좌고우면하지 않았다

→ 더 망설이지 않았다

→ 더 서성이지 않았다

→ 더 둘러보지 않았다

360쪽

우리 동무들 정말 영웅적으로 싸우지 않았는가

→ 우리 동무들 참말 대단하게 싸우지 않았는가

→ 우리 동무들 참으로 훌륭히 싸우지 않았는가

→ 우리 동무들 참 아름다이 싸우지 않았는가

374쪽

사고무친 두 청년을 구렁에 묻었다

→ 혼자인 두 젊은이를 구렁에 묻었다

→ 외로운 두 젊은이를 구렁에 묻었다

→ 쓸쓸한 두 젊은이를 구렁에 묻었다

410쪽

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 말밑 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove