숲노래 책숲마실 . 마을책집 이야기

어울림길 (2023.5.19.)

― 부산 〈카프카의 밤〉

수영나루부터 마을길을 걷습니다. 곳곳에 “칼 쥐고 돌을 내리찍으며 왜놈을 때려잡는 사람” 모습을 세웠군요. 놀랐습니다. 무슨 마음일는지, 아이들이 뭘 배우라는 셈인지, 도무지 어른스럽지 않은 짓을 목돈 들여 구경거리로 박은 셈입니다.

봄볕을 누리면서 골목집 꽃찔레를 바라보다가, 제비가 휙 옆머리를 스치며 날아가는 꽁무니를 좇습니다. 부산에도 제비가 돌아오는군요. 이 고장 제비는 어디에 둥지를 틀었을는지 궁금합니다.

마을길이 끝나면 큰길이고, 쇳덩이가 끝없이 부릉거립니다. 어느덧 다시 마을길로 접어들면 어린이랑 푸름이가 깔깔대며 수다를 떠는 소리를 들을 수 있습니다. 부릉부릉 치달리는 손에는 책이나 붓을 쥘 틈이 없고, 호미나 낫을 잡을 겨를이 없습니다. 발바닥으로 땅바닥을 디디며 걸을 적에 비로소 책도 호미도 손으로 쥐면서 살림을 가꾼다고 느껴요.

이제 〈카프카의 밤〉 앞에 이릅니다. 연산책숲 맞은켠에 깃든 마을책집에는 봄볕도 봄빛도 봄햇살도 물씬 스밉니다. 비오는 날에는 빗소리에 비빛을 품는 책집이자 마을길니다. 눈오는 날에는 눈빛에 눈바람을 담는 책집이고 골목입니다.

여태까지 살며 아무도 안 믿습니다. 따로 믿음을 안 세웁니다. ‘믿다 = 밀다’인 말밑입니다. 믿음을 품으면 덮어놓고 밀거나 밀어붙이게 마련입니다. 믿음에 스스로 가두면, 우리 쪽이 아니면 ‘밉다’라는 씨앗을 뿌리고 말아요.

이와 달리 ‘밑’을 볼 수 있다면, 밑바닥으로 스스로 깃들어 천천히 다스리고 다집니다. 밑바탕을 닦기에 기둥을 세우고 지붕을 올려 보금자리를 짓습니다. 말밑을 다독이기에 말빛을 펼 수 있어요. 말밑이 아닌 ‘믿음길’로 치달으면 아무 말이나 퍼뜨리면서 밉말에 싸움말로 쳇바퀴입니다.

작은책집이란, 크지 않은 책집입니다. 크지 않은 책집이란, 느긋이 머무는 책뜰입니다. 느긋이 머물 적에는 눈길을 틔워 온갖 책을 고루 품을 만합니다. 온갖 책을 고루 품을 적에는, 이쪽이냐 저쪽이냐가 아닌 우리가 저마다 다르게 밑동을 가꾸어 줄기를 올리며 가지를 뻗는 나무로 서는 길을 연다고 느껴요.

누구를 밀거나 뽑아야 하지 않아요. 서로 마음을 바라보고 밑싹을 돌볼 적에 아름답습니다. 누가 어느 자리를 맡더라도 대수롭지 않습니다. 온누리를 푸른숲으로 바라보면서 스스로 살림길을 짓는 사랑꽃을 피울 줄 알아야지 싶어요. 우리는 서로 숨빛을 보고, ‘어린씨(어린이)’하고 ‘푸른씨(푸름이)’를 사랑하고 어깨동무하는 참한 어른으로 오늘 이곳에 설 줄 알면 넉넉하다고 느낍니다.

ㅅㄴㄹ

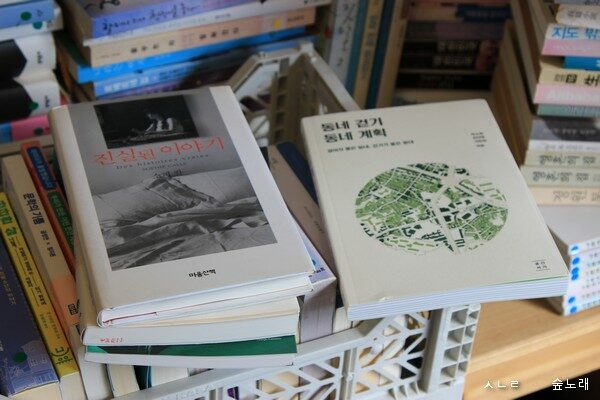

《진실된 이야기》(소피 칼/심은진 옮김, 마음산책, 2007.1.25.)

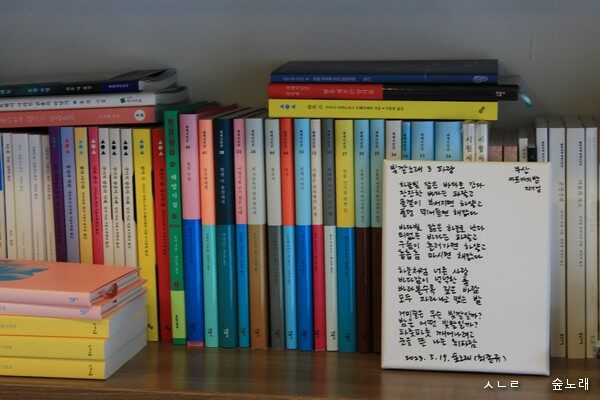

《제주도는 가고 싶고 운전은 못 하고》(시와 글·그림, 시와, 2023.3.31.)

《말하기를 말하기》(김하나, 콜라주, 2020.6.30.)

《커피마시기》(홀프 디터 브링크만/이유선 옮김, 파란꽃, 2020.10.24.)

《독일문화의 이해》(이유선, 파란꽃, 2020.5.29.)

《뿌리주의자》(김수우, 창비, 2021.11.12.)

《동네 걷기 동네 계획》(박소현·최이명·서한림, 공간서가, 2015.12.28.첫/2020.8.25.3벌)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《우리말꽃》, 《미래세대를 위한 우리말과 문해력》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove