숲노래 책숲마실

마을이 빛나는 (2017.7.6.)

― 광주 〈소년의 서〉

따스하게 돌보는 손길을 받은 적이 없이 자란다면, 따스하게 이웃을 돌보는 눈빛인 어른으로 살아가기 어려울는지 모릅니다. 받거나 누리지 못했기에 나누거나 베풀 줄 모르곤 합니다. 포근하게 어루만지는 손길을 받지 못했지만, 포근하게 동무를 감싸는 눈망울인 어른으로 살아가기도 합니다. 받지도 누리지도 못했으나 나누거나 베풀려는 마음을 품기도 해요.

얼핏 보자면 똑같이 태어나서 거쳐 온 삶이지만, 나아가는 길은 다릅니다. 받기에 나누기도 하지만, 못 받았어도 나눕니다. 받지 못했으니 못 나누기도 하지만, 못 받았어도 나눕니다.

문득 보자면 똑같이 생긴 책인데, 읽는 눈길이 다릅니다. 어떤 이는 이렇게 읽습니다. 이렇게 살아온 길이니 이렇게 읽어요. 어떤 이는 저렇게 읽습니다. 저렇게 걸어온 길이니 저렇게 읽지요. 엇갈리는 두 모습 가운데 어느 쪽이 맞거나 틀리다고 가를 수 없습니다. 그저 다른 삶입니다. 다르게 살며 다르게 익힌 눈썰미인 만큼, 다른 몸짓으로 다르게 받아들이거나 새깁니다.

빛고을이라고 하는 광주는, 우리 스스로 어떤 삶이며 살림이자 사랑인가에 따라서 달리 바라보기 마련입니다. 이는 부산이나 대구나 서울이나 인천을 바라볼 적에도 매한가지입니다. 그리고 시골을 바라볼 적에도 마찬가지예요. 어떤 삶눈으로 이웃을 바라보려는가요? 어떤 삶빛으로 동무를 마주하려는가요? 어떤 삶자취로 이웃을 만나려는가요?

금남로4가 한켠에 광주극장이 있고, 이 광주극장을 뒤켠으로 도는 골목에 〈소년의 서〉가 있습니다. 금남로를 오가는 사람은 제법 많습니다. 번쩍이는 가게도 많습니다. 이 물결이나 빛발을 스치고서 안골목으로 깃들면 마을책집에서 켜 놓은 작은 불빛을 만납니다.

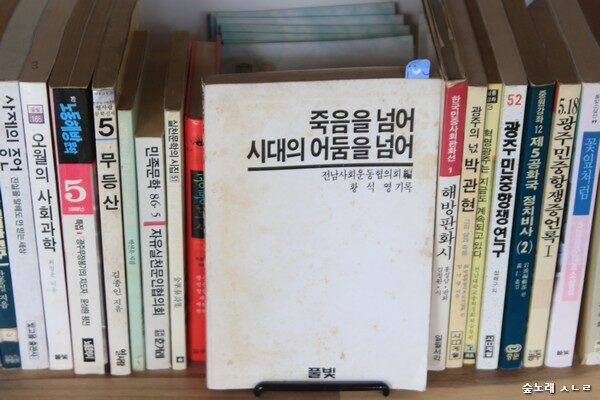

등짐을 짊어지고서 여러 골목을 누빈 끝에 〈소년의 서〉를 찾았고, 조용히 땀을 들이면서 이곳 책시렁을 돌아봅니다. 마침 이 여름에 《마을에서 살려낸 우리말》이란 책을 낳았습니다. 마을이 빛나는 길을 말에서 찾아내어 나누고픈 마음을 얹은 책입니다. 갓 나온 책을 등짐에 담고 광주마실을 와서, 이 골목을 밝히는 마을빛을 어림하면서 책집지기님한테 문득 건넵니다. 책집지기님은 이곳을 찾는 분들한테 늘 얘기하는 책이 있다며 저한테 한 자락 건넵니다.

우리는 모두 아이(소년 또는 소녀)이지 않을까요? 나이가 예순이나 아흔이어도 맑게 가꾸고픈 마음을 품은 아이란 숨빛이지 않을까요? 마을에서 짓는 말 한 마디는 마을책집을 거치면서 마알갛게 자라 비구름도 눈구름도 되어 날아갑니다.

ㅅㄴㄹ

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 쓰고 “말꽃 짓는 책숲(사전 짓는 서재도서관)”을 꾸린다. 1992년부터 이 길을 걸었고, 쓴 책으로 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》, 《우리말 동시 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《시골에서 도서관 하는 즐거움》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《시골에서 책 읽는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《숲에서 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 새롭게 살려낸 우리말》, 《10대와 통하는 우리말 바로쓰기》 들이 있다.