-

-

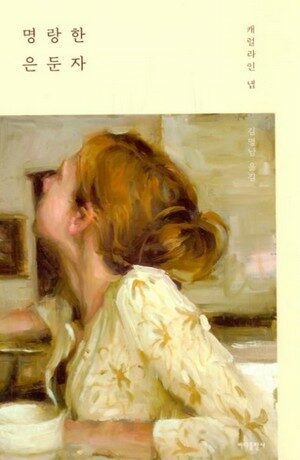

명랑한 은둔자

캐럴라인 냅 지음, 김명남 옮김 / 바다출판사 / 2020년 9월

평점 :

숲노래 책읽기

책으로 삶읽기 653

《명랑한 은둔자》

캐럴라인 냅

김명남 옮김

바다출판사

2020.9.4.

한동안 숨어 있어도 괜찮은 걸까? 이 안전한 공간에 매일 밤 안락하게 웅크리고 있어도 괜찮을까? 아니면 더 활기차게 사교 생활에 몸을 던져야 하나? (24쪽)

수줍음이 많은 사람들은 종종 암호로 말한다. 내 어머니는 대단히 과묵하고 뼛속까지 수줍어하는 사람이었다. 하지만 어머니에게는 엷은 온기가 있었고, 어머니의 인생에서 중요한 사람들은 다들 그 온기를 알아차리는 법을 익혔다. (30쪽)

숨어서 산다고들 말하지만, 막상 숨는 사람이란 없다. ‘그 사람’ 마음으로 바라보지 않으니 ‘숨는다’고 말한다만, 그 사람은 늘 그 삶자리에서 그대로 살아간다. 보라. ‘숨는’ 사람은 하늘이 부끄러운 짓을 했다. 조용히 살아가기에 숨는 사람이지 않다. 떠들썩하기 싫으니 떠들썩쟁이 곁에 안 갈 뿐이다. 숲에서 살거나 시골에 있기에 숨은이가 되지 않는다. 보금자리에서 하루를 보내기에 숨은삶이지 않다. 삶을 가장 즐겁게 지낼 만한 터전이라고 여기는 데에서 아늑히 하루를 보낼 뿐이다. 누가 쳐다보면 싫고, 다른 이가 다가오면 꺼릴 뿐이다. 그대가 사는 보금자리에 아무나 아무 때나 쳐들어오면 즐거운가? 호젓하게 바람을 쐬고 볕바라기를 하는 데에 누가 불쑥 들어와서 시끄럽게 굴면 좋은가? 《명랑한 은둔자》(캐럴라인 냅/김명남 옮김, 바다출판사, 2020)를 읽으며 ‘숨다’라는 말을 새삼스레 떠올린다. 억지로 웃어야 하고, 뭔가 번쩍거리거나 잘생겨 보여야 하고, 있는 척해야 하며, 아는 척해야 하는, 머리부터 발끝까지 다른 눈치를 보면서 아침부터 저녁까지 쳇바퀴를 돌아야 하는 자리라면, 얼마나 고될까? 지치지 않나? 오늘날 서울살이란, 오늘날 숱한 일터란, 다 ‘눈치를 봐야 하고, 눈치를 느껴야 하는’ 흐름이지 싶다. 이 책을 읽으며 ‘서울을 못 떠나는 지친 마음’을 달래어도 좋겠지. 그러나 호젓하게 보금자리를 조용한 숲터로 옮긴다면 가장 좋으리라. 멧새랑 이웃을 하고, 우람나무하고 벗삼을 만한 데에서 홀가분하고 조용히 지내는 이웃이 늘면 좋겠다. ㅅㄴㄹ