-

-

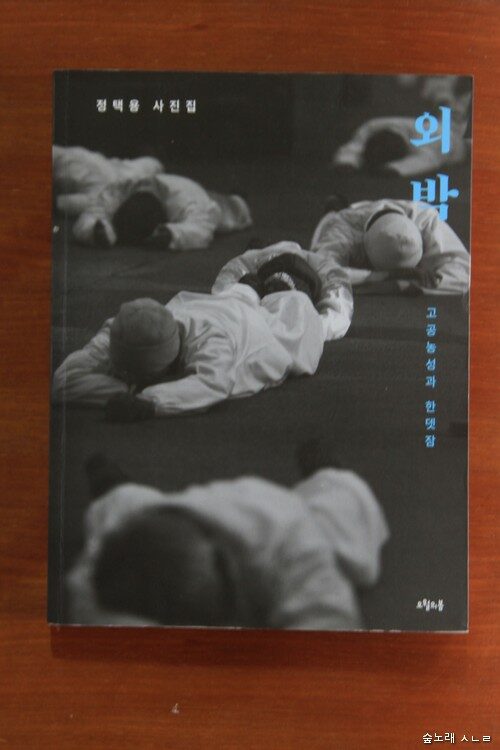

외박 - 고공농성과 한뎃잠 ㅣ 대한민국을 생각한다 28

정택용 지음 / 오월의봄 / 2016년 6월

평점 :

사진책시렁 51

《외박, 고공농성과 한뎃잠》

정택용

오월의봄

2016.6.20.

겨울이 저무는 빛은 날마다 차츰 길어지고 높아지는 볕살을 보면서 느낍니다. 그리고 이 볕살에 따라 어느새 고개를 내미는 봄맞이꽃한테서 느끼고요. 볕바른 자리에서 봄맞이꽃은 보드랍고 옅은 빛이라면, 그늘진 자리에서 봄맞이꽃은 짙고 단단한 빛입니다. 새벽하고 밤에는 아직 쌀쌀해도 봄맞이꽃은 외려 이 찬바람을 같이 먹고서 기지개를 켜요. 《외박, 고공농성과 한뎃잠》을 쥐면, “잠의 송(頌)”이라는 말마디가 먼저 뜨입니다. 무슨 말인지 잘 모르겠습니다. “잠의 송”이라니요. 낮은자리에서 한뎃잠을 이루면서 삶다운 삶을 꿈꾸는 이들 곁에서 “잠노래”가 아닌 “잠의 송”을 읊을 수밖에 없다면, 이 눈길로 어떤 결을 어떤 숨빛으로 담아내려나 좀 아리송합니다. 곰곰이 보면 고공농성은 ‘높은’ 곳이 아닙니다. 한뎃잠은 ‘낮은’ 곳이 아닙니다. 삶다운 삶을 외치는 사람은 ‘소외’되지 않았습니다. 우리가 그곳을 이때껏 제대로 바라보지 않았고, 참다이 마음을 기울여 어깨동무를 하지 않았을 뿐입니다. 높은 데도 낮은 데도 없으며, 안쪽도 바깥쪽도 없습니다. 오로지 삶이 있고, 사람이 있습니다. 그저 꾸덕살이 있으며, 사랑이 있고, 꾸덕살로 사랑스레 가꾸는 오늘이 있습니다. 낮은 데 아닌, 곁에 다가선다면 달라집니다. ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 . 사진비평//사진넋)