-

-

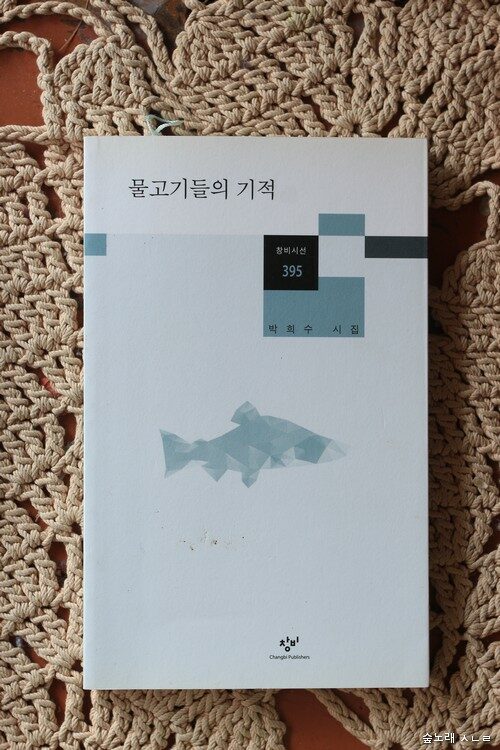

물고기들의 기적 ㅣ 창비시선 395

박희수 지음 / 창비 / 2016년 3월

평점 :

노래책시렁 79

《물고기들의 기적》

박희수

창비

2016.3.11.

모든 말은 저마다 깊거나 넓습니다. 깊지 않은 말이 없고, 넓지 않은 말이 없습니다. ‘되살다’는 안 깊고 ‘재생’이 깊을 수 없어요. ‘하늘’은 얕고 ‘공중’이 깊을 수 없어요. “덧없는 무늬”는 하찮고 “허무한 문장”이 깊을 수 없습니다. 그런데 글을 써서 돈하고 이름하고 힘을 얻으려는 이들은 ‘고요’라 하기보다는 ‘무음’이라 하고, ‘이물’이라 하기보다는 ‘선수’라 하면서 말멋을 낸다고 여깁니다. 《물고기들의 기적》을 읽으면서 시집을 아우르는 한자말 잔치를 어떻게 받아들여야 할는지 아리송합니다. 이런 한자말 잔치는 쉰 줄쯤 넘은 시인이 으레 벌이는데, 쉰 줄도 마흔 줄도 아닌 젊은 시인이 이렇게 시를 쓰니 어느 모로는 놀랍습니다. 저는 인천에서 나고 자라는 동안 하루가 멀다 하고 ‘이물·고물’이란 말을 들었어요. 바닷가에서 늘 배를 보았고, 뱃말을 들었거든요. 인천을 떠나 서울로 가서 지내던 스무 줄 무렵, 서울내기가 ‘밀물·썰물’이란 말을 모르고 ‘미세기’는 더더구나 몰라 어리둥절하기도 했습니다. 바닷물을 보지 않고서 살면 이런 말을 모르는구나 싶어 새삼스러웠어요. ‘물고기’를 모르면 ‘생선’이라 합니다. 좋거나 나쁜 갈래짓기가 아닌, 어느 자리 어느 삶인가를 돌아봅니다.

꽃의 재생(再生)을 생각하며 꽃대와 꽃받침은 공중에서 허무한 문양을 지웠다 (죽음의 집 1/10쪽)

그건 쥐씨(氏) 일가가 오늘 모두 죽었다는 뜻이었다 (삼면화三面畵/27쪽)

치죄자(治罪者) 구름이 맑게 흘렀다 (죽음의 집 2/81쪽)

무음(無音)을 만난 사람들을 만나러 갈 시간이라 말해주었다 (게의 다리를 지닌 남자/135쪽)

날카로운 선수(船首)가 들어오고 있었다 (시인의 말/177쪽)

(숲노래/최종규)