-

-

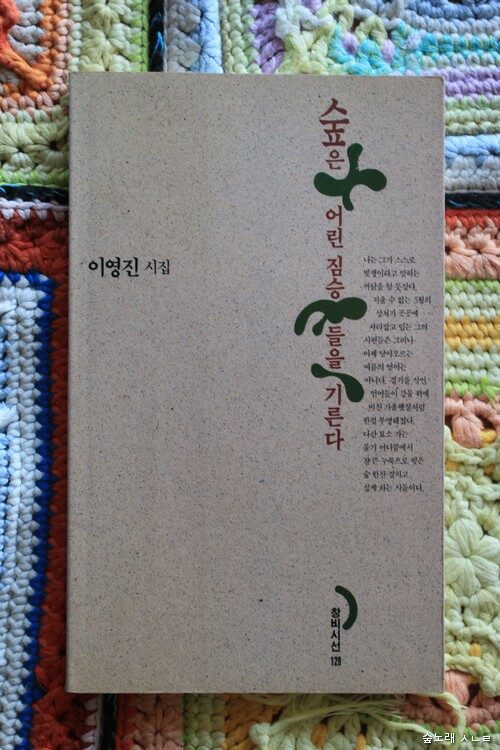

숲은 어린 짐승들을 기른다 ㅣ 창비시선 129

이영진 지음 / 창비 / 1995년 2월

평점 :

노래책시렁 33

《숲은 어린 짐승들을 기른다》

이영진

창작과비평사

1995.1.25.

이야기가 남습니다. 문득 스친 하루를 글로 적어 놓았더니 아주 조그마한 조각인데, 이 조그마한 조각으로도 애틋하거나 따스하게 돌아볼 이야기가 남습니다. 두고두고 지낸 살림이지만 글로 여미지 않으면서 어느새 잊기도 합니다. 꼭 글로 여미어야 안 잊지는 않아요. 글로 안 여미었어도 입에서 입으로 이야기를 물려주었다면 우리는 오래오래 건사하면서 사랑할 이야기를 가슴에 품습니다. 《숲은 어린 짐승들을 기른다》라는 시집을 읽으며 밑줄을 그을 만한 대목을 좀처럼 못 찾는데, 김남주라는 시인하고 어느 날 스친 하루를 적은 시에서 눈이 멎습니다. 이런 이야기를 적은 시인이 자잘한 글치레를 부리기보다는 이렇게 수수한 하루를 그저 수수하게 적어 놓았으면 참 새로웠을 텐데 싶습니다. 뭔가 대단하다 싶도록 글을 꾸며야 하지 않아요. 부디 이를 잘 헤아리면 좋겠습니다. 이래저래 꾸미기보다는 이 이야기 저 이야기 그대로 결을 살릴 수 있으면 돼요. “어제도 보았고 오늘도 본다”고 하는 옛 시인 김남주 님 낡은 가방을 놓고서, 으레 보고 또 본 그 낡은 가방 이야기를 더 풀어낼 수 있다면, 또는 시인이 손에 쥔 가방이 어떠한가를 더 적을 수 있다면, 신 한 켤레를, 밥그릇을, 설거지 수세미를 시로 쓸 수 있다면. ㅅㄴㄹ

지나갔다. 돌이킬 수 없이 / 창작과비평사 문을 나와 / 합정동 버스정류장 쪽을 향해 / 걷는 김남주의 뒷모습. 싸구려 파카와 어깨에 걸친 / 낡은 가방 하나를 / 나는 어제도 보았고 / 오늘도 본다. / “어이! 남주형 이따 점심시간에 만나.” / “뭐, 그냥 내장탕이나 한그릇 하자구.” (슬픔/46쪽)

(숲노래/최종규)