-

-

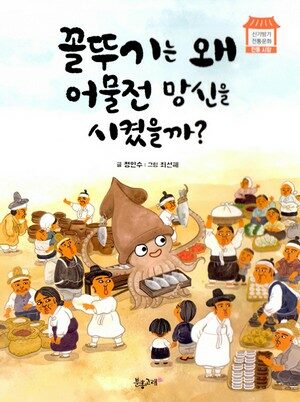

꼴뚜기는 왜 어물전 망신을 시켰을까? - 전통 시장 ㅣ 신기방기 전통문화

정인수 지음, 최선혜 그림 / 분홍고래 / 2018년 2월

평점 :

어린이책 읽는 삶 182

시골 저잣거리는 ‘조선 서민 실록’

― 꼴뚜기는 왜 어물전 망신을 시켰을까?

정인수 글·최선혜 그림

분홍고래, 2018.2.25.

오일장이 생겨난 것은 임진왜란 뒤부터야. 그전에는 한양 등 큰 도시에만 시장이 있었고, 시골에는 시장이 없었어. 그래도 살아가는 데에는 큰 지장은 없었어. 우리 선조들은 대부분 농사를 지으며 자급자족했고, 가끔 오는 보따리장수나 등짐장수에게 필요한 것을 구하면 되었으니까. (22∼23쪽)

장터는 친지를 만나는 곳이었어. 함께 국밥을 먹으며 서로의 안부를 물었고 좋은 일이나 나쁜 일이 있으면 함께 즐거워하고 슬퍼했어. (27쪽)

《꼴뚜기는 왜 어물전 망신을 시켰을까?》(정인수·최선혜, 분홍고래, 2018)는 여러모로 뜻있는 어린이 인문책이라고 봅니다. 이 책을 쓴 분은 서울에서 살며 ‘커다란 마트’를 으레 다녔다고 하는데, 시골로 삶터를 옮기고서 어느 날 저잣거리를 다녀 보았고, 저잣거리에서 살림거리를 요모조모 장만하는 사이 저잣거리를 새롭게 바라볼 수 있었다고 합니다.

서울에서 살며 드나들던 커다란 가게에서는 물건마다 누가 어떻게 지어서 파는지 알 수 없이 그저 돈을 치르면 끝이었다고 해요. 이와 달리 시골 저잣거리에서는 웬만한 물건마다 누가 어떻게 지어서 이고 지고 나르고 펼쳐서 파는지 알 수 있었대요. 그리고 저잣거리에서 물건을 살 적에는 장사하는 사람이 살아온 이야기를 함께 들을 수 있었다고 합니다.

옛날 장터는 서민들의 삶이 가득한 곳이었어. 왕이 어떤 일을 했는지 자세히 기록해 놓은 것이 《조선왕조실록》이라면 오일장은 서민들이 어떻게 살았는지를 담은 ‘조선 서민 실록’이라 할 수 있지. (29쪽)

옛날 장터에는 말이나 소달구지에 곡식을 싣고 다니며 팔던 장사꾼도 있었는데, 이를 시겟장수라고 했어. 시게란 바로 곡식의 순우리말로 노점 쌀가게는 시겟전, 곡식의 시세는 시겟금, 곡식 값으로 받은 돈은 시겟돈이라고 했어. (35쪽)

드팀전 근처에는 옷감을 다루는 작은 가게가 몰려 있었어. 물집은 염색을 해 주었고, 마전집은 옷감을 삶거나 빨아서 뽀얗게 해 주었어. 또 빨래만 전문으로 해 주는 꼭짓집도 있는데, 빨래 한 꼭지 당 얼마씩 받아서 꼭짓집이라고 해. (48쪽)

사람이 어마어마하게 많이 드나드는 큰도시 큰가게라면, 가게 일꾼하고 손님이 이야기를 섞기란 어렵습니다. 아니, 말을 섞을 틈이 없겠지요. 손님은 손님대로 얼른 살 물건을 사서 떠날 생각이요, 일꾼은 일꾼대로 하나라도 더 팔 생각일 테지요.

물건을 어떻게 사야 더 좋거나 나쁘다고 가를 수는 없습니다. 다만 하나는 곰곰이 헤아려 볼 만합니다. 가게가 커지면 커질수록 커다란 가게에서 일꾼으로 있는 사람이 늘고, 손님으로 드나들 사람도 많겠지만, 이 많은 사람들 사이에서 아무런 이야기가 흐르지 않습니다. 그저 ‘매출이라는 숫자’만 남습니다.

저잣거리에서는 ‘매출이라는 숫자’가 큰도시 큰가게처럼 나올 수 없어요. 그러나 저잣거리에서는 사고파는 살림 사이에 흐르는 이야기가 있고, 삶하고 살림하고 사람이 함께 있기 마련입니다.

쇠전에 나온 소들은 자신들이 팔려갈 것을 알아차리고 여기저기 움메움메 하고 울기 시작하면 거래를 하지 못 할 정도로 시끄러웠어. 그래서 소를 사고팔도록 흥정 붙이는 쇠살쭈는 팔려는 사람 귀에 대고 소리치고, 사려는 사람 귀에 대고 또 소리를 치면서 흥정하곤 했어. (70쪽)

일제강점기는 물론 해방 뒤부터 이승만 대통령 시절까지는 거의 장터마다 각설이가 출현하여 장꾼들을 울리고 웃겼어 … 각설이의 타령에는 풍자와 해학이 넘쳤는데, 이는 단순히 웃자고 하는 것이 아니라 힘겹게 살아야 하던 서민들의 울분을 노래로나마 달래려 한 것이었어. (105. 106쪽)

어린이 인문책 《꼴뚜기는 왜 어물전 망신을 시켰을까?》는 저잣거리를 둘러싼 여러 이야기를 찬찬히 갈라서 다룹니다. 한국에 저잣거리가 언제 처음 생겼는지, 저잣거리에 사람들이 어떻게 모였는지, 저잣거리에는 어떤 물건이 드나들었는지, 저잣거리는 어떻게 커지고, 전문 가게는 어떻게 퍼졌는지, 저잣거리에서 남다른 장사꾼으로 누가 있는지, 저잣거리에서 쓰는 오래된 한국말은 무엇인지, 저잣거리하고 얽힌 재미난 이야기는 무엇인지, 요모조모 알뜰히 짚고 다룹니다.

그런데 이 책은 어린이 인문책입니다만, 서울살이에 익숙한 어른이 보아도 훌륭합니다. 저잣거리를 어려운 학술말로 다루지 않고, 쉬운 삶말로 다루는 터라, 저잣거리를 둘러산 역사·사회·문화·앞날을 고루 읽고서 알아볼 만해요. 서울을 떠나 시골로 마실을 가려는 분이라면, 이 만한 이쁜 인문책을 옆구리에 끼고서 시골 저잣거리를 둘러보아도 재미있으리라 생각합니다. 이 책으로 먼저 저잣거리를 배워 본다고 할까요.

(저잣터에서) 1970년대까지만 해도 노래나 춤을 추고, 악기를 다루면 ‘풍각쟁이’ 또는 ‘딴따라’라며 천하게 여겼지만, 오늘날에는 연예인이 젊은이들의 꿈이 되었잖아. 배고프고 힘들었던 시절, 풍각쟁이들은 사람들을 웃고 울게 했으니 그 가치를 이제야 후배들이 보상받나 봐. (125쪽)

전기수는 서민들에게 열렬한 환호를 받았으며, 일제강점기 때에 들어와서는 전국의 이름난 장터에 감초처럼 활약했어. 전기수는 1960년대까지 이 장 저 장 돌아다니면서 이야기를 팔았지만, 글자를 아는 사람이 늘고 책도 많이 보급되면서 역사 속으로 사라졌어. (130∼131쪽)

글쓴이 정민수 님은 어제하고 오늘을 잇는 이야기를 사이사이 풀어놓습니다. 이를테면 지난날 풍각쟁이하고 오늘날 아이돌이나 연예인을 맞대어 놓지요. 지난날 전기수하고 오늘날 숱한 작가를 맞대어 보기도 합니다.

달라지는 터전에 맞추어 저잣거리뿐 아니라 마을도 나라도 달라집니다. 그러나 사람 사이를 잇는 끈은 예나 이제나 같습니다. 사람하고 사람 사이에서 피어나는 이야기에 감도는 웃음하고 눈물도 예나 이제나 같을 테고요.

가만히 보면, 서울 큰가게에서는 아이들이 달리지 못하도록 가로막기 일쑤입니다만, 시골 저잣거리에서는 자동차를 걱정하지 않으면서 아이들이 이리저리 달리며 놀거나 구경할 만하기도 합니다. 시골 지자체에서 저잣거리 가까이 공원을 마련해 두면, 저잣거리도 시골마을도 한껏 살아나면서, 서울 이웃도 시골 저잣거리에서 새로운 삶과 살림을 마주하면서 함께 즐거울 만하지 싶습니다. 2018.7.11.물.ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 . 시골에서 책읽기)