마흔 날 어디를 ‘여행’하라 한다면

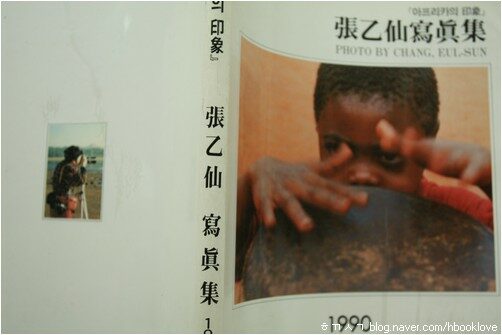

[따순 손길 기다리는 사진책 27] 장을선, 《아프리카의 인상》(사진예술사,1990)

사진을 찍어 상을 받아야 할 까닭이 없고, 사진을 찍으며 돈을 벌어야 할 까닭이 없습니다. 사진을 찍어 이름을 날려야 한다든지, 사진을 찍으며 책을 내야 할 까닭이 없어요. 스스로 좋아하니 찍는 사진입니다. 스스로 즐기는 사진입니다. 스스로 삶을 누리는 길동무인 사진입니다. 스스로 아름답게 거듭나는 넋을 다스리는 사진입니다.

삶을 돌아보면, 사진공모전은 덧없습니다. 저마다 다 다른 삶을 일구며 저마다 다 다른 사랑을 빚은 사진에는 차례나 번호나 점수를 매길 수 없어요. 어떤 사진을 몇 작품으로 만들었다 해서 작가라는 이름을 붙일 수 없습니다. 어느 모임에 들어가 사진을 찍기에 사진작가가 되지 않습니다. 한자말로 적어 ‘작가(作家)’인데, 사진작가란 “사진을 짓는 사람”이란 소리입니다. 이제껏 없던 사진을 새롭게 지을 때에 이러한 이름을 쓴다지만, 누구라도 ‘이제껏 있던 사진을 다시 찍’는 일이란 없어요. 다른 사람이 내놓은 작품을 베끼거나 따른다 하더라도 빈틈 하나 없이 똑같이 베끼지 못합니다. 더욱이, 다른 사람 작품을 베끼거나 따른다는 일이란 얼마나 슬픈 일이 될까요. 내 삶은 내 삶이지, 다른 사람 삶을 흉내낼 수 없어요. 내 넋은 내 넋이지, 다른 사람 넋을 따라갈 수 없어요.

내 눈길에 따라 내 나름대로 빚는 사진이에요. 참가비도 상금도 상장도 없이, 사진공모전에 사진을 보낸 사람들 작품을 모두 한 자리에 실어 스스럼없이 나누거나 보여주거나 즐길 때에 비로소 서로서로 즐거울 ‘사진잔치’로 자리잡으리라 생각해요.

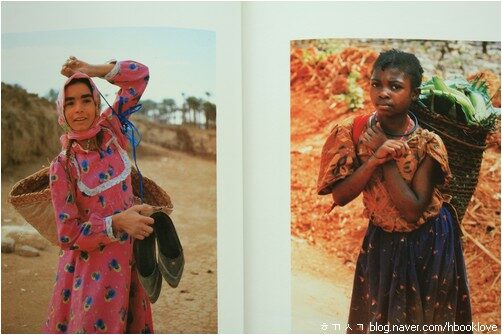

장을선 님 사진책 《아프리카의 인상》(사진예술사,1990)을 읽습니다. 여섯 아이를 낳아 돌본 어머니 길을 걸으며 사진기를 다른 한손에 쥔 장을선 님이라고 합니다. 장을선 님은 1989년에 여덟 번째 ‘대한민국 사진전람회’에서 큰 사진상 하나를 받고는 나라밖으로 ‘사진 배우는 여행’을 다닐 수 있었다 하고, 이 사진여행길에 찍은 사진을 《아프리카의 인상》이라는 사진책으로 낼 수 있었다 합니다.

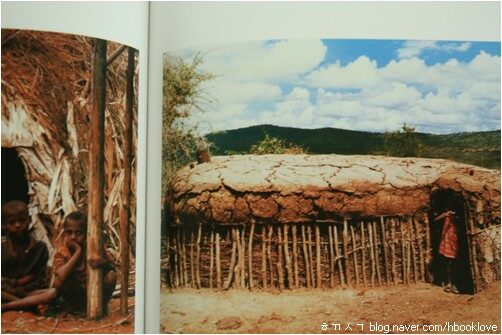

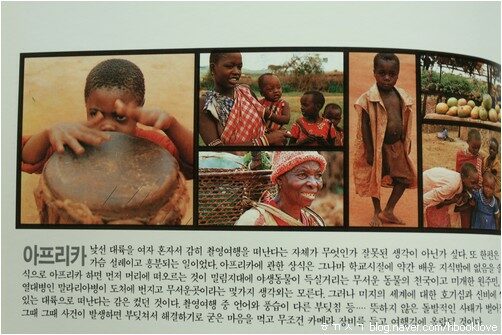

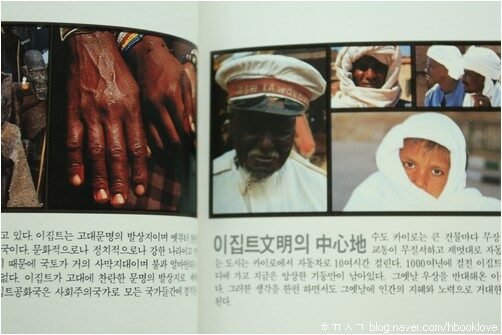

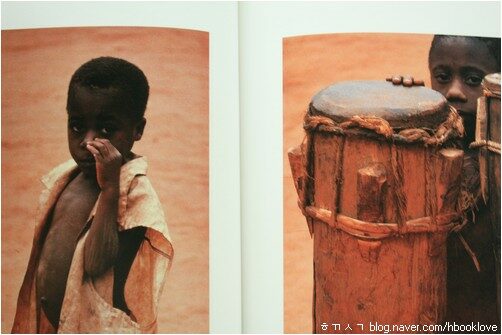

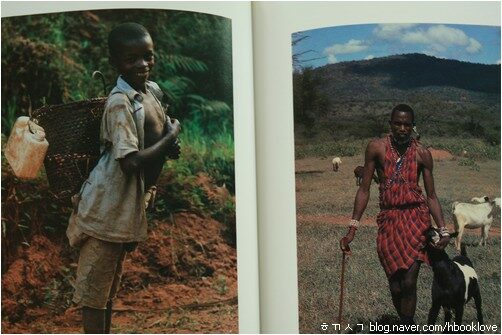

적잖은 돈이 들 사진여행을 마흔 날 동안 홀가분히 떠날 수 있었고, 케냐와 이집트를 사진기 걸쳐메고 돌아봅니다. 사진책을 찬찬히 넘기면서 한편으로는 부럽네, 하는 생각이 들지만, 다른 한편으로는 아쉽네, 하는 생각이 듭니다. 케냐와 이집트를 밟는 마실길이기에 고작 마흔 날밖에 못 다니겠지요. 장을선 님으로서는 아프리카를 꿈처럼 그리며 살았기에 아프리카로 떠날 수 있을 테지요. 그런데, 사진책 《아프리카의 인상》을 읽으며 ‘아프리카 이야기’와 ‘케냐 이야기’와 ‘이집트 이야기’가 얼마나 예쁘게 얼크러지는가는 잘 모르겠습니다. 아프리카라 이름을 붙이니 아프리카인가 보구나 하고 생각할 뿐, 사진만 들여다보아서는 왜 어떻게 아프리카라 할 만한지 잘 모르겠습니다.

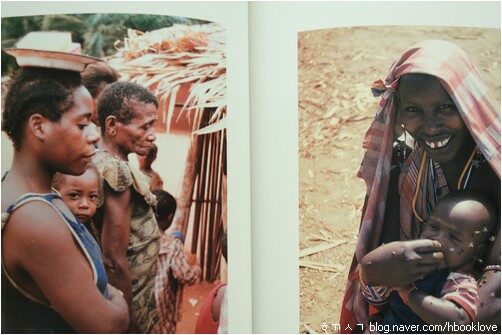

마흔 날 마실은 길다면 길지만 짧다면 짧습니다. 누군가는 아프리카에 살림집 얻어 여러 해 눌러지내며 사진을 찍습니다. 누군가는 아프리카를 이웃집 드나들듯 자주 오가며 사진을 찍습니다.

오래 눌러지내며 사진을 찍어야 가장 잘 찍지 않습니다. 몇 번 스치듯 지나갔대서 제대로 못 찍지 않습니다. 오래 눌러지낼 때에는 오래 눌러지내는 빛을 담습니다. 몇 번 스치듯 지나갈 때에는 짧은 한동안을 빛내는 결을 담습니다.

살결이 까만 사람들을 사진으로 담아 아프리카가 되지 않습니다. 책이름처럼 ‘아프리카를 느낀’ 무언가도 되지 않습니다. 서로 가만히 바라보며 사진을 찍는 일은 언뜻 보기에 잘 빚은 사진이라 할 만하지만, ‘서로를 구경하고 지나치는’ 일에 그치곤 합니다.

왜 얼굴을 바라보며 사진을 찍어야 할까요. 왜 아이들과 어른들 얼굴을 가만히 마주하며 사진을 찍어야 할까요. 아프리카란 어떤 땅이고, 케냐란 어떤 나라이며, 이집트는 어떠한 삶터인가요. 세 가지 궁금한 대목을 풀어내지 못한다면, 애써 마흔 날에 걸쳐 두 나라를 돌아보았다 하지만, 막상 사진으로 빚는 이야기는 못 태어나는 셈 아닌가 싶어요. 참말, ‘구경하는 사진(인상)’으로 머물면서, ‘살아가는 사진’으로는 새로 태어나지 못하는구나 싶어요.

이 사진책에 나오는 사람들 모습은 살가우며 수더분해서 반갑습니다. 그렇지만, 사람들 삶으로 깊숙히 스며들며 담은 이야기를 찾을 수 없어 아쉽습니다. 마실하는 날이 넉넉하지 못해 오래 머물지 못하기에 겉스치는 ‘느낌(인상)’을 담는 사진이 된다 하겠으나, 겉스칠 때에는 겉스치며 마주하는 아름다움을 바라보며 즐기면 돼요. ‘반짝 하는 놀라운 사진 한 장’이 아니라, 짧은 동안 마주하는 ‘아름다운 사람들 아름다운 꿈과 사랑을 살포시 담는 사진’을 보여주면 넉넉해요. 사진을 찍는 사람은 아름다운 사랑을 기쁘게 담으면 되거든요. 이를테면, 귀여운 손자가 명절날 찾아와 며칠만 있다가 돌아가더라도 이 며칠이 더없이 사랑스러워 나로서는 더없이 사랑스럽다 여긴 사진을 찍습니다. 고작 하루만 머물다 돌아가든, 하루조차 아닌 몇 시간만 머물고 돌아가든 나는 내 손자를 아주 예쁘게 여기면서 사진을 찍습니다.

나한테 마흔 날 어디 홀가분하게 마실을 다녀오라 한다면 어디를 다닐 만한가 하고 곰곰이 생각해 봅니다. 내 옆지기라면 우리 보금자리 뒤에 깃든 천등산부터 걸어 소백산맥 길을 따라 지리산을 지나고 태백산을 아울러 오대산과 설악산 있는 데까지 멧길 천천히 걷기를 할 텐데, 나라면 마흔 날 동안 어떤 마실을 할 만할까 헤아려 봅니다.

일본 도쿄 헌책방거리를 마흔 날 동안 쏘다니며 책을 살피고 장만하며 누리면 얼마나 좋으랴 하고 꿈꿉니다. 고흥 시골마을을 골골샅샅 누비며 맞아들이면 얼마나 즐거우랴 하고 꿈꿉니다. 자전거를 타고 시골길 따라 전라남도와 경상남도 바닷마을을 휘 돌아볼 수 있어도 무척 기쁘겠구나 하고 꿈꿉니다. 자전거 타고 한국땅 헌책방을 이곳저곳 돌아다니는 마실을 해 볼 수 있으리라 생각합습니다. 문닫은 시골 작은학교를 자전거 타고 찾아다니고, 작은학교 깃든 시골마을 작은가게에 들러 깡통맥주 하나 마시면서 사진을 찍어도 재미있으리라 생각해요.

요즈음도 ‘대한민국 사진전람회’에서 큰 사진상 받는 이한테 나라밖 마실을 보내 주는지 궁금합니다. 요즈음도 나라밖으로 마실을 보내 준다면, 사진쟁이 스스로 가고프다는 곳으로 보내 주지 말고, 지구별 나라들을 하나씩 콕콕 집어, 해마다 다른 나라로 보내면서, ‘해마다 다 다른 나라 삶과 사람과 삶터를 다 다른 사진쟁이가 다 달리 담도록’ 하면 좋겠다고 생각합니다. 한 해에 한 나라씩 어떤 이야기를 갈무리하도록 이끈다고 할까요. 이러면서 작은 사진상 받는 이한테 나라안 골골샅샅 돌아보도록 이끌어, 해마다 두 가지 사진열매 빚을 수 있어요. 하나는 ‘한국에서 바라보는 지구별’을, 다른 하나는 ‘한국에서 바라보는 한국땅’을.

아이를 여섯 낳아 돌본 어머니이기 때문에 꼭 여섯 아이 삶을 사진으로 담아야 한다거나, 여섯 아이가 어른이 되어 아이를 낳을 때에 이 여섯 아이들네 아이들을 사진으로 찍어야 한다고 생각하지 않습니다. 그렇지만, 여섯 아이 삶을 두고두고 사진으로 갈무리한다면, 장을선 님으로서는 아직 한국에 제대로 꽃피우지 못한 놀라운 ‘사진 육아일기’를 여섯 권 빚을 수 있고, 이 여섯 아이들네 아이들 이야기까지 갈무리하며 ‘사진 생활일기’를 수없이 빚을 수 있으리라 느껴요.

아프리카도 좋고, 록키산맥도 좋아요. 그런데 장을선 님이 선보일 첫 사진책이 《아프리카의 인상》이니 서운합니다. 두 번째 사진책은 《The Spring of Rockies》이니 슬픕니다. 장을선 님 아이들이 당신한테 힘이 되고 사랑이 되며 믿음이 되었기에 사진을 찍을 수 있다고 하셨는데, 막상 장을선 님 아이들 삶과 사랑과 믿음을 고루 갈무리한 사진으로는 사진책을 일구지 못하니 쓸쓸합니다.

작품이 되어야 사진이 되지 않아요. 사진은 작품을 만드는 일이 아니에요. 삶이 될 때에 사진이에요. 사진은 삶을 사랑하는 꿈을 보살피는 좋은 길동무 가운데 하나예요. (4345.3.2.쇠.ㅎㄲㅅㄱ)

― 아프리카의 인상 (장을선 사진·글,사진예술사 펴냄,1990.10.10.)