-

-

창씨개명된 우리 풀꽃 - 잘못된 이름으로 불리는 우리 풀꽃 속의 일제 잔재

이윤옥 지음 / 인물과사상사 / 2015년 8월

평점 :

절판

책읽기 삶읽기 202

우리 풀꽃은 참말 ‘창씨개명’되었을까?

― 창씨개명된 우리 풀꽃

이윤옥 글

인물과사상사 펴냄, 2015.8.14.

《사쿠라 훈민정음》하고 《오염된 국어사전》을 선보인 이윤옥 님은 《창씨개명된 우리 풀꽃》(인물과사상사,2015)을 선보입니다. 《창씨개명된 우리 풀꽃》이라는 책은 한국에서 자라는 수많은 풀꽃에 붙은 이름이 ‘한겨레 스스로 붙인 이름’이 아니라 ‘일본사람이 붙인 이름’이라고 하는 이야기를 들려줍니다. 사람들이 이 대목을 제대로 알아차리지 못하면서 ‘일본 풀이름’을 함부로 쓴다고 차근차근 밝힙니다.

131쪽에서 다루는 ‘등대풀’ 이야기처럼, ‘등대풀’은 잘못 쓰는 풀이름 가운데 하나입니다. 그래서 풀꽃을 사랑하는 적잖은 이들은 꽤 예전부터 ‘등대풀’이라는 이름을 ‘등잔풀’로 바꾸어야 한다고 외치는데, 이러한 목소리는 아직 식물도감이나 사전에 닿지 않습니다.

그러면, 등대풀은 등잔풀로만 바꾸면 될까요? 우리가 오늘날 새롭게 이름을 붙일 수 있을까요? 《창씨개명된 우리 풀꽃》을 읽으면, 이 책에서는 ‘이윤옥 님 나름대로 스스로 새롭게 붙여 보려고 하는 풀이름’ 이야기는 딱히 안 나옵니다. 《조선식물향명집》에 나오는 풀이름과 오늘날 〈표준국어대사전〉에 나오는 풀이름을 함께 맞대면서 이야기를 풀어냅니다.

일본말을 반듯하게 옮기지 않았다는 사실도 아쉽지만 그보다 아쉬운 것은 조선인 학자로서 독자적으로 식물 이름을 짓지 않았다는 사실이다. 하지만 식민지라는 한계 상황에서 조선인이 우리 식물을 다룬 《조선식물향명집》을 만든 사실만은 높이 사야 한다. (21쪽)

(등잔풀꽃)

‘등잔풀’로 이름을 고쳐야 올바르다고 하는 ‘등대풀’은 새봄인 삼월에 막 꽃을 피웁니다. 이월부터 바닷바람을 맞으면서 싹이 돋고 줄기가 돋는 아주 씩씩한 들풀입니다. 이 씩씩한 아이가 꽃을 막 피운 모습을 보면 아주 곱습니다. 어떻게 고운가 하면 풀빛인 꽃받침에 마치 불꽃이 이는 듯한 모습이에요. 그러니 이 풀꽃을 보며 ‘등잔풀꽃’이라 할 수 있을 텐데, 오늘날에는 등잔불을 쓰는 집이 없다고 할 만하니, ‘불받침풀꽃’ 같은 이름을 새롭게 붙일 수 있습니다. 불을 받치는 모습으로 꽃이 피거든요.

개연꽃(가와호네川骨)은 줄기가 통통한 게 마치 뼈 같다고 해서 붙은 이름인데, 물(갯)에 자란다는 뜻의 ‘갯연꽃’으로 옮기지 않고 뜬금없이 ‘개연꽃’이라는 이름으로 번역해 놓았다. 그런가 하면 개옥잠화는 개(犬)나 갯(川)과 무관한 도기보시(唐擬寶珠)의 ‘당’을 ‘개’로 번역하는 등 식물의 속성을 제대로 살리지 못했다. 어린 시절 소꿉놀이를 할 때 달걀프라이꽃이라고 불렀던 개망초는 히메조온(姬女苑)을 옮긴 것이다. 히메는 ‘어리고 가냘프며 귀여운 것’을 뜻하므로 ‘애기망초’ 또는 ‘각시망초’로 옮겨도 좋으련만 ‘개망초’로 옮겨 놓았다. (48쪽)

그런데, 《창씨개명된 우리 풀꽃》이라는 책은 ‘어떤 말을 하려는지 흐릿합’니다. 21쪽에서 말하듯이 “일본말을 반듯하게 옮기지 않았다”고 하기에 《조선식물향명집》이 얄궂을까요? 아니면 일본말 ‘히메’를 풀꽃에 따라 다 다르게 옮긴 옛 식물학자 모습이 얄궂을까요? 28쪽을 보면 “1922년 조선총독부에서 만든 《조선식물명휘》에는 ‘애기’, ‘좀’, ‘개’, ‘각시’와 같은 한글 이름이 보이지 않다가 1937년에는 부쩍 이런 이름이 늘어났다. 초기 번역자들이 일본말 ‘히메’를 옮기기 위해 고심한 흔적으로 보인다.” 같은 이야기도 흐릅니다. 21쪽에서는 “독자적으로 식물 이름을 짓지 않았다”고 비판하면서 28쪽에서는 “고심한 흔적”이 있다면서 칭찬합니다. 앞뒤가 다릅니다. 오락가락합니다.

1930년대에 식물학자가 ‘개-’라는 말을 붙인 이름이 참으로 “식물의 속성을 제대로 살리지 못했”다고 할 만할까요? 식물 속성을 제대로 살린 이름은 무엇일까요? 여러 가지 망초 가운데 ‘개망초’를 ‘애기망초’나 ‘각시망초’라고 할 때에 이 풀이 어떤 속성인가를 제대로 살피면서 붙이는 이름이라고 할 수 있을까요?

(봄까지꽃)

‘조센니와후지’는 ‘땅비싸리’보다 ‘조선댑싸리’가 더욱 어울리는 이름일 것이다. 더 좋은 것은 일본인이 붙인 이름을 고집하지 말고 우리 정서에 맞는 이름으로 하나씩 바꿔 나가는 것이다. 단순히 풀꽃 이름뿐 아니라 풀꽃을 설명하는 국어사전이나 식물도감의 설명 역시 총상화서니, 육수화서처럼 일본말 찌꺼기로 설명하기보다 알기 쉬운 우리말로 풀어야 할 것이다. (51쪽)

51쪽에서 밝히듯이 ‘총상화서’나 ‘육수화서’ 같은 일본말 찌꺼기는 하루 빨리 털어내야 한다고 생각합니다. 식물학자와 국어학자 모두 이런 찌꺼기를 어서 털고 한국말로 알맞고 바르게 가다듬어야지요. 그런데, ‘조센니와후지’를 왜 ‘조선댑싸리’로 써야 할까요? 일본 식물학자가 붙인 ‘조센니와후지’라는 풀이름을 굳이 한국 식물학자가 ‘일본 풀이름’하고 똑같이 써야 할는지 궁금합니다. 왜 그러한가 하면, 이윤옥 님이 이렇게 주장하는 말은 다른 대목에서 이윤옥 님이 주장하는 말하고 엇갈리기 때문입니다.

‘창씨개명된’ 풀꽃 이름을 올바로 되찾자고 외치는 책이라고 한다면, 일본사람이 억지로 붙인 이름대로 풀꽃 이름을 삼지 말고, 한국 식물학자가 새롭게 붙인 이름을 고맙게 여기면서 즐겁게 쓰다가, 더욱 알맞구나 싶은 이름이 있으면 그 이름을 찾아서 쓰자고 외쳐야 할 노릇이리라 느낍니다.

지구별에 꼭 한 가지만 있다고 하는 ‘미선나무’를 놓고 ‘조선미선나무’라 하지 않습니다. 그냥 ‘미선나무’라고 합니다. 미선나무를 구태여 ‘조선미선나무’나 ‘한국미선나무’라고 해야 할 까닭이 없어요. ‘땅비싸리’도 땅비싸리라고 할 만하니 땅비싸리라고 할 뿐입니다. 서양에서 들어온 민들레를 따로 ‘서양민들레’라 하지만, 이 땅에서 오랜 옛날부터 자란 민들레는 그냥 ‘민들레’라고만 해요.

쇠방동사니, 쇠털이슬, 쇠별꽃, 쇠풀, 쇠치기풀은 모두 일본말 소에서 온 말이니 딱한 노릇이다. 쇠별꽃이라도 예전에 쓰던 우리말 ‘잣나물’로 불렀으면 좋겠다. (58쪽)

‘쇠별꽃’ 같은 이름은 누가 지어서 쓸까요? 바로 식물학자입니다. ‘잣나물’ 이나 ‘콩버무리’라는 이름은 시골사람이 씁니다. 이윤옥 님은 “예전에 쓰던 우리말”이라고 하지만, 잣나물이나 콩버무리 같은 이름은 “예전에 쓰던 우리말”이 아닙니다. 예나 이제나 시골사람이 쓰는 풀이름이에요. 요즈음도 적잖은 시골사람은 시골 풀이름을 씁니다.

그러니까, 우리 풀을 놓고 먼먼 옛날부터 시골사람이 시골에서 마주하는 대로 저마다 붙인 이름이 있어요. 1930년대에 식물학자는 이 모든 풀이름을 그러모으지는 못했습니다. 오늘날에는 전국에서 다 다르게 쓰는 풀이름을 그러모으기는 하되, 시골에서 처음 붙인 풀이름을 표준으로 못 삼기 일쑤입니다. 이를테면 ‘청미래덩굴’이 있어요. 나라에서 붙인 표준은 ‘청미래덩굴’이지만, 시골에서는 ‘망개’나 ‘맹감’이나 ‘멍개’나 ‘밍감’이나 ‘깜바구’나 ‘늘렁감’ 같은 말을 씁니다. 이밖에도 고장과 마을마다 쓰는 말이 다 달라요.

〈표준국어대사전〉에는 며느리배꼽을 ‘사광이풀’이라 하고 며느리밑씻개는 ‘사광이아재비’로 설명하면서 북한어라고만 할 뿐 이름의 유래에 대해서는 침묵하고 있다. 김종원 교수는 사광이란 말은 삭광이, 삵괭이(살쾡이)에서 나온 것으로 보고 있다. (117쪽)

이상하게도 식물도감을 만드는 사람들은 잘못된 식물 이름이라도 옛 이름을 그대로 써야 한다고 주장한다. 물론 식물 이름을 자꾸 바꾸면 헷갈리겠지만 옛 표기법을 오늘날에 맞게 바꾸는 정도는 이해할 수 있다고 본다. 더 나아가 표기보다 중요한 오기 문제도 살펴볼 일이다. ‘예전에 그렇게 불렀으니 잘못되었다 해도 그대로 두어야 한다’는 것은 이상한 똥고집이다. (125쪽)

나라에서 엮은 〈표준국어대사전〉은 국어사전입니다. ‘식물도감’이나 ‘백과사전’이 아닙니다. 그러니, 아무리 〈표준국어대사전〉이라 하더라도 사광이풀이나 사광이아재비가 어떤 이름이고 ‘며느리밑씻개’나 ‘며느리배꼽’ 같은 이름이 어떻게 태어났는가 같은 이야기를 못 다루기 마련이지요. 이 같은 대목은 김종원 님이 빚은 《한국 식물 생태 보감》(자연과생태,2013)라는 책에서 잘 갈무리해 주었습니다. 적잖은 학자는 우리 풀이름을 놓고 제 뿌리를 들여다보지 못한다고 할 테지만, 우리 풀이름을 놓고 깊이 살피면서 올바로 추스르려고 하는 분이 꽤 많습니다. 국어학자가 풀이름을 놓고 입을 다무는 모습을 나무라기보다는, 식물학자가 풀이름을 잘 살피고 추슬러서 올바로 아로새기는 일을 하는 모습을 북돋우면서, 이러한 일에 힘을 보탤 수 있을 때에 한결 아름다우리라 생각합니다. 그리고, 국어학자와 식물학자가 서로 어깨동무를 하면서 시골말을 찬찬히 살피고 시골 풀이름을 샅샅이 헤아려서 우리 풀과 꽃에 오랜 사랑을 담은 이름을 새롭게 붙일 수 있겠지요.

그런데, 《창씨개명된 우리 풀꽃》 115쪽을 보면 아주 크게 잘못 쓴 대목이 있습니다. 그리고, 바로 115쪽에 나온 이 대목이 이윤옥 님 마음에 크게 아로새겨졌지 싶습니다. 우리 풀이름이나 꽃이름은 ‘창씨개명되지’ 않았는데, 이윤옥 님이 처음부터 잘못 바라보았구나 싶습니다.

(코딱지나물-광대나물)

《조선식물향명집》을 만든 정태현, 도봉섭, 이덕봉, 이휘재는 ‘머리말’에 “조선에서 일반적으로 사용하는 조선명은 그대로 이용하되 이름을 알 수 없는 것은 총독부에서 만든 《조선어 사전》이나 일본인이 쓴 식물도감을 토대로 이름을 붙였다”고 썼다. (115쪽)

이윤옥 님은 《조선식물향명집》에 실린 머리말에서 1930년대 한국 식물학자가 ‘조선총독부 사전’과 ‘일본인 식물도감’을 바탕으로 삼아서 풀이름을 붙였다고 적었어요. 따옴표를 붙이면서 이렇게 적습니다. 그러나, 이는 아주 틀린 말입니다. 디지털 한글박물관에 들어가면 《조선식물향명집》 원본을 읽을 수 있습니다. (http://www.hangeulmuseum.org/sub/information/bookData/total_List.jsp?d_code=00524&g_class=07)

* 《조선식물향명집》 머리말에서 따옴

그런데朝鮮産植物의鄕土名은鄕藥採集月令, 鄕藥本草, 東醫寶鑑, 山林經濟 濟衆斬編, 方藥合編等古籍에散見되는外에總督府編朝鮮語辭典, 森博士著朝鮮植物名彙, 石戶谷·鄭台鉉兩氏編朝鮮森林樹木鑑要, 中正博士著朝鮮森林植物編等에記載된것이重要한것이다. 그러나此等名稱中에는同物異名, 或은異物同名의것과又는同一種에數個의地方名稱이있는것도있으며, 朝鮮語에生疏한內外先學들의誤傳誤記도不小하야錯雜하기이를데없다.玆에編者等은從來부터硏究調査하여오든次에一層採集과調査에盡力하는한편連三年間百餘回의會合에서編者等의蒐集한方言을土臺로하고前記文獻을參考로하여植物名稱을査定하기凡二千餘種에達하였다. 그러나아직査定未完된것은漸次調査를거듭하야未久에續編이發行되기를自期하는바이다.

모두 붙여서 적었고, 한자가 가득하지만, 이 머리말을 살피면, “朝鮮産 植物의 鄕土名은 鄕藥採集月令, 鄕藥本草, 東醫寶鑑, 山林經濟 濟衆斬編, 方藥合 編 等 古籍에 散見되는 外에 總督府 編 朝鮮語辭典, 森博士 著 朝鮮植物名彙, 石戶谷·鄭台鉉 兩氏 編 朝鮮森林樹木鑑要, 中正 博士 著 朝鮮森林植物 編 等에 記載된 것이 重要한 것이다” 하고 나옵니다. 총독부에서 낸 사전이라든지 일본 학자 식물도감도 살폈으나, 한국 학자가 펴낸 자료를 함께 살폈다고 밝히는 머리말이고, 동의보감과 산림경제를 비롯한 여러 책을 두루 살폈다고 나오지요. 더군다나 “數個의 地方 名稱이 있는 것도 있으며”라든지 “連 三年間 百餘 回의 會合에서 編者 等의 蒐集한 方言을 土臺로 하고 前記 文獻을 參考로 하여”와 같이, 시골말(방언)을 바탕으로 해서 여러 책에 나온 이름을 살폈다고 나옵니다.

이는 이윤옥 님이 《창씨개명된 우리 풀꽃》 115쪽에서 따옴표로 옮긴 말하고 달라도 아주 다르지요. 그리고, 이윤옥 님은 우리 풀꽃 이름을 잘 모르기까지 합니다.

한국인이 이 꽃에 이름을 붙였다면 열매를 보고 붙이기보다는 꽃을 보고 이름을 붙였을지 모른다. 큰개불알꽃은 요즘에는 봄까치꽃이라고도 불린다. (111쪽)

111쪽에서 ‘큰개불알꽃’을 ‘봄까치꽃’이라고 말하기도 한다고 적지만, 이는 틀린 이야기입니다. ‘봄까치꽃’은 ‘봄까지꽃’을 잘못 알고 잘못 쓰는 이름입니다. 이해인 수녀님이 쓴 시가 널리 퍼지면서 그만 ‘봄까치꽃’으로 아는 사람이 늘었는데, ‘봄까지꽃’은 왜 봄까지꽃인가 하면, 겨울이 저물 무렵 들과 논둑마다 하나둘 피어나서 봄이 지는 오월까지만 꽃이 피기 때문입니다. 봄까지꽃이라고 하는 들꽃은 참말 봄 석 달이 지나면 사라지는 꽃이에요. 그래서 ‘봄까지’라는 이름이 붙습니다. ‘까치’가 아닌 ‘까지’입니다. 추운 바람은 견디지만 뜨거운 볕에는 모두 흐물흐물 녹아서 사라지는 봄까지꽃이에요. 이 풀은 아직 겨울이 물러나지 않은 한겨울에조차 볕이 여러 날 따뜻하면 어느새 잎이 돋고 꽃까지 터뜨립니다. 아주 씩씩하게 봄을 부르는 꽃인데 꼭 봄에만 살기에 시골사람이 붙인 이름인 ‘봄까지꽃’입니다.

광대나물도 우스운 번역이다. 광대나물의 일본 이름은 호토케노자(佛の座)인데 직역하면 부처자리란 뜻이다. 꽃을 받쳐 주는 부분이 불상을 받치는 대좌와 닮아서 붙은 이름인데 무슨 까닭인지 우리나라에서는 광대나물로 부르고 있다. (143쪽)

‘광대나물’은 우스운 번역이 아닙니다. 한국 식물학자가 왜 ‘광대나물’로 이름을 붙였는가 하면, 광대나물에 피는 꽃이 ‘광대가 입는 옷처럼 알록달록 고운 빛깔’이기 때문입니다.

그런데, 이윤옥 님 주장대로라면 일본 학자가 붙인 ‘부처자리꽃’으로 해야 할 텐데, ‘부처자리꽃’으로 풀이름을 붙였으면 그야말로 우리 풀이름이 ‘창씨개명된’ 셈이겠지요. 한국 식물학자가 우리 풀이름을 꿋꿋하게 잘 붙인 ‘광대나물’인데, 왜 이 풀이름이 우스운 번역이라고 할까요? 이는 참으로 말이 될 수 없는 말입니다.

한 가지를 덧붙이면, 시골에서는 광대나물이라고 하지 않습니다. 시골에서는 ‘코딱지나물’이라고 합니다. 저희 식구가 사는 시골(전남 고흥)이든 다른 고장 시골이든 비슷합니다. 마을 할매나 할배더러 ‘광대나물’이라고 여쭈면 아무도 못 알아들어요. ‘코딱지나물’이라고 여쭈어야, “아, 그 풀!” 하면서 알아들으시지요. 우리 집 아이들은 ‘코딱지나물’이라는 이름보다는 ‘분홍꽃나물’이라는 이름을 붙여서 가리킵니다.

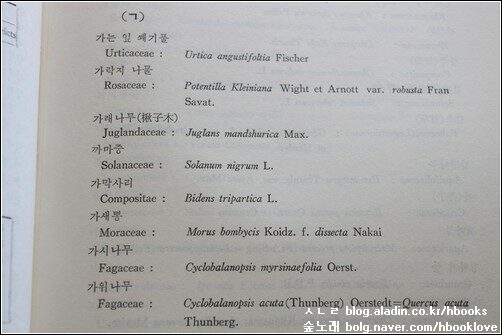

(1972년에 나온 <민간약 개발에 관한 조사 연구>에 나오는 풀이름을 보면, '학술 이름'을 밝힐 적에 제대로 흘림꼴로 적는다. 이렇게 해야 올바르다. 그리고, 풀이름이나 나무이름을 살피면 '일본 학자' 이름뿐 아니라 '서양 학자' 이름도 많다. 서양 학자 이름도 따져야 하는가?)

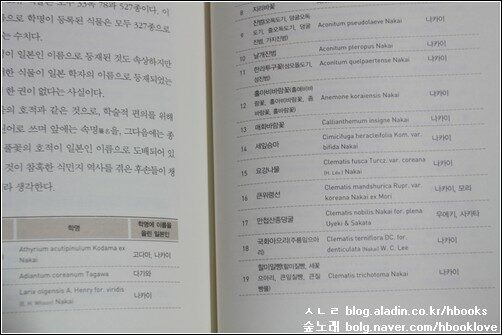

(이윤옥 님은 책에서 '학술 이름'을 제대로 흘림꼴로 안 적었다. 편집 잘못이라고만 볼 수 없다)

개쓴풀Swertia tosaensis Makino은 마키노가 일찌감치 자신의 이름을 학명에 올렸다. 개쓴풀과 같이 용담과에 속하는 칼잎용담Gentiana uchiyamai Nakai의 학명에는 나카이의 이름이 올라가 있다. (147쪽)

우리 풀꽃의 학명이 일본인 이름으로 등재된 것도 속상하지만 더 안타까운 것은 어떠한 식물이 일본 학자의 이름으로 등재되었는지 알려주는 대중서적 한 권 없다는 사실이다. (228쪽)

이윤옥 님은 아무래도 ‘일본 식물학자’가 한국 풀이름에 ‘학명’으로 이름을 올린 대목을 안타깝게 여기는 듯합니다. 《조선식물향명집》에 실린 풀이름을 비롯해서 한국에서 널리 쓰는 풀이름 가운데 ‘아직 옳게 바로잡지 못한 풀이름’이 제법 있습니다. 그러나 ‘거의 모든 풀이름’이 창씨개명되었다는 주장은 올바르지 않습니다. 바로잡아야 할 풀이름은 틀림없이 바로잡아야 합니다.

그리고 ‘학명’은 학술논문으로 처음 올린 사람 이름이 붙으니 어쩔 수 없지요. 이윤옥 님은 《창씨개명된 우리 풀꽃》이라는 책에서 일본 식물학자만 안타깝게 바라보는데, 한국 풀이름이나 나무이름을 찬찬히 살피면 ‘일본사람 이름’만 있지 않아요. ‘서양사람 이름’도 많습니다.

학명에 서양사람 이름이 들어갔으면 ‘영어로 창씨개명된 풀이름’이 될까요? 한국에서 나는 모든 풀에는 ‘한국 식물학자 이름’만 들어가야 할는지요?

일본 식물학자 이름을 굳이 알아야 하지 않습니다. 일본 제국주의가 한국을 식민지로 삼으면서 온갖 자원을 빼앗고 괴롭힌 일은 얼마든지 나무라거나 꾸짖을 만합니다. 그러나, 한국 식물학자가 일제강점기라는 서슬 퍼런 그때에 제 나라와 제 겨레 넋을 지키려고 애쓴 땀방울을 섣불리 깎아내리지 않기를 빕니다. 그리고, 풀마다 붙는 ‘학술 이름’을 책에 제대로 적어야 합니다. 풀이름에 붙는 학술 이름을 밝힐 적에는, 가운데 영문은 흘림꼴로 적습니다. 그러나 《창씨개명된 우리 풀꽃》은 이를 모두 어겼습니다. 그저 편집 잘못일까요? 아니면 풀과 식물학을 아직 잘 모르기 때문일까요?

책 한 권 낸 사람들은 저마다 ‘야생화 박사’ 행세를 했다. 하지만 ‘들꽃’이라는 우리말을 두고 ‘야생화’라는 한자어를 붙인 책들은 대동소이했고, 풀꽃 이름에는 관심 없는 그야말로 ‘사진 자랑 도감’에 지나지 않았다. (6쪽)

일제강점기에 나온 책 한 권을 놓고서 ‘일본 식물학자’가 그들 이름을 얼마나 많이 ‘학술 이름에 붙였는가’ 하는 대목을 살핀 보고서로 보자면 《창씨개명된 우리 풀꽃》이 여러모로 뜻이 있다고 느낍니다. 그러나, 한국 식물학자가 옳고 바르게 잘 붙인 풀이름이 훨씬 많을 뿐 아니라, 한국 식물학자 나름대로 시골말을 두루 살펴서 붙인 풀이름도 많은데, 더욱이 요즈음에도 풀이름을 제대로 갈무리하려고 힘쓰는 분들도 많은데, 이 풀도 저 풀도 모두 ‘일본 식물학자가 붙인 풀이름을 번역했다’고만 주장할 뿐 아니라 ‘일본 식물학자가 붙인 풀이름을 제대로 번역하지 않았다’고까지 주장한다면, 더욱이 풀꽃을 사랑하는 사람들이 애쓰는 땀방울을 제대로 돌아보지 못한다면, 무엇이 ‘창씨개명’이고 무엇이 ‘주권 찾기’가 될는지 아리송할 뿐입니다. 4348.9.1.불.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 시골에서 인문책 읽기)