-

-

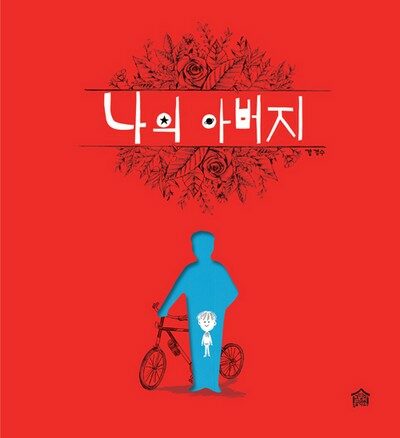

나의 아버지 ㅣ 뚝딱뚝딱 우리책 4

강경수 글.그림 / 그림책공작소 / 2016년 5월

평점 :

다 함께 즐기는 그림책 662

아버지가 나한테 했듯이 사랑스런 몸짓으로

― 나의 아버지

강경수 글·그림

그림책공작소 펴냄, 2016.5.8. 12000원

안 된다고 생각하니 으레 안 되기 마련이고, 어렵다고 여기니 자꾸 어렵기만 하는구나 하고 느낍니다. 다만, 처음부터 참말로 이와 같은지를 알지는 않았습니다. 어릴 적에는 으레 푸념을 했고, 자꾸 한숨을 쉬었어요. 왜 안 되는가를 스스로 생각하지 못했고, 왜 안 되는가를 찬찬히 짚어 준 어른이 내 곁에 없었다고 느껴요.

이제 나는 어버이와 아버지라는 자리에서 아이들을 마주합니다. 아이들은 내가 어릴 적에 으레 하거나 자꾸 했듯이 ‘안 되잖아!’라든지 ‘어려워!’ 같은 말을 곧잘 터뜨립니다. 그러면 참으로 안 되거나 그야말로 어려울까요? 아직 해 보지 않았으니 안 되거나 어렵다고 여길 만하고, 손이나 몸에 익지 않으니 어렵다고 여길 만할 뿐이로구나 하고 느껴요.

아이들이 안 된다고 푸념을 하면 가만히 지켜보다가 “아니야. 얼마든지 할 수 있어. 어떻게 해야 할 수 있는가만 생각해 봐.” 하고 이야기합니다. ‘안 된다’고 하는 대목만 생각하기 때문에 참말로 안 되기 일쑤이거든요. 종이접기를 하든, 흙을 모아서 두꺼비집을 빚든, 그냥 해 보면 되고 자꾸 하다 보면 어느새 할 수 있어요. 마늘 까기라든지 양파 벗기기도 ‘어려워!’라든지 ‘안 되네!’ 하고 여기만 그만 못하고 말아요. “천천히 하렴. 많이 까거나 벗겨야 하지 않아. 딱 한 톨만 까거나 벗겨도 되니까, 그저 천천히, 네가 해 볼 수 있는 데까지 해 보렴.” 하고 이야기합니다. 아침저녁으로 밥을 차리면서 아이들더러 ‘마늘 까기’를 거들어 달라고 말하는데, 처음에는 어렵거나 못하겠다고 하던 아이들이 어느새 야무진 손놀림으로 거듭나서 씩씩하고 알뜰하게 심부름을 해 줍니다.

이제부터 나는 아빠한테서 많은 걸 배우게 될 거야. (6쪽)

강경수 님이 빚은 그림책 《나의 아버지》(그림책공작소,2016)를 읽으면서 내 모습을 물끄러미 되새깁니다. 나를 낳은 아버지 모습도 고요히 되돌아봅니다. 오늘 나는 어떤 아버지로 아이들 앞에 서거나 곁에 있는가 하고 생각해 봅니다. 우리 아버지는 어떤 모습이나 숨결로 내 앞에 서거나 곁에 있으셨는가 하고 헤아려 봅니다.

《나의 아버지》에서 넌지시 들려주는 이야기처럼, 우리는 저마다 “아버지한테서 이것저것 많이 배웁”니다. 어머니한테서도, 할머니 할아버지한테서도, 이웃이나 동무한테서도 이것저것 많이 배워요. 그리고 바람이나 햇볕한테서도 배워요. 풀벌레나 들꽃한테서도 배워요. 나를 둘러싼 모든 것은 언제나 나를 고즈넉하게 지켜보면서 ‘내가 무엇이든 스스로 해 보기’를 바라고 기다려요. 나를 둘러싼 모든 것은 늘 나를 물끄러미 지켜보면서 ‘내가 무엇이든 처음으로 해 보기’를 바라고 기다려요.

“아빠, 계속 있는 거지?” “걱정 마. 아빠는 어디에도 안 갈게.” (18쪽)

때로는 처음부터 잘 될 수 있어요. 때로는 오랫동안 안 될 수 있어요. 때로는 몇 번 해 보니 잘 될 수 있고, 때로는 수없이 해 보아도 도무지 안 될 수 있어요.

잘 되든 안 되든 크게 대수롭지 않습니다. 아니, 잘 되거나 안 되거나 그리 대수롭게 여길 만하지 않다고 느껴요. 우리는 어떤 일이든 ‘해 보자’는 마음으로 마주하면서 차근차근 자라는구나 하고 느낍니다. 잘 안 되더라도 내가 스스로 해 보니까 한 가지를 배워요.

이를테면, 처음부터 농사를 잘 짓는 사람이 있을까요? 처음부터 어버이 구실을 슬기롭게 하는 사람이 있을까요? 처음부터 김치찌개를 잘 끓이는 사람이 있을까요? 처음부터 깍두기를 잘 담그는 사람이 있을까요? 처음부터 자전거를 잘 타는 사람이 있을까요? 처음부터 글을 잘 쓰는 사람이 있을까요? 처음부터 톱질이나 설거지를 알뜰히 하는 사람이 있을까요?

그제야 난 이게 어찌 된 일인지 알았어. 그리고 내 아버지가 나에게 그랬듯이 말해 주었지. (38쪽)

먼먼 옛날에 어버이 한 사람이 이녁 어버이한테서 배운 ‘슬기로운 삶·살림·사랑’을 이녁 아이한테 물려주고 가르칩니다. 이 아이는 어느새 자라서 새로운 어버이가 되고, 새롭게 아이를 낳아요. 새롭게 어버이가 되면서 새롭게 태어난 아이한테 이녁 어버이한테서 배운 ‘슬기로운 삶·살림·사랑’을 새롭게 물려주고 가르칩니다.

우리 어버이가 했듯이 똑같은 것을 되풀이하는 몸짓이 아닙니다. 우리 어버이가 했듯이 오롯이 슬기로운 삶이나 살림이나 사랑이 되어 새롭게 물려주고 가르치는 기쁨과 웃음과 노래가 되지 싶어요.

즐겁게 한 걸음을 떼어요. 아기가 아장걸음을 지나서 까르르 깔깔 웃으면서 씩씩하게 달리듯이, 어른들도 저마다 아버지나 어머니 자리로 거듭나면서 새롭게 한 걸음을 옮겨요.

아이도 배우고 어버이도 배워요. 아이도 한 걸음씩 걷고 어버이도 한 걸음씩 걸어요. 처음부터 ‘아버지로 태어나’지는 않아요. 오늘부터 새롭게 ‘아버지가 되어 배우는’ 길을 걸어요. 아이한테 가르치면서 어른(어버이)도 함께 배우고, 아이가 배우는 동안 어른(어버이)도 새로운 기쁨을 나란히 배워요. 2016.6.11.흙.ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규 - 시골 아버지 그림책 읽기)