-

-

뒷모습

미셸 투르니에 지음, 에두아르 부바 사진, 김화영 옮김 / 현대문학 / 2002년 9월

평점 :

구판절판

나는 <뒷모습>이라는 한국 번역책에는 아무 점수를 주고 싶지 않다. 이제 이만큼 팔렸으면 표지갈이를 해야 할 노릇 아닌가 생각한다. 벌써 표지갈이를 했는지 모르겠다만, 표지갈이를 했으면, 인터넷책방 표지 사진을 바꾸어 주길 바란다. 참말, 한국 출판사는 무슨 생각으로 사진책 표지를 함부로 바꾸어 붙이며 장삿속에 눈이 멀어야 하는가. 내가 붙인 '별 셋'은 한국 번역책에 붙이는 점수일 뿐, 프랑스 사진책 《Vues de dos》에는 아주 마땅히 '별 다섯'을 붙인다.

..

사람들 사이를 떠도는 빛과 그림자

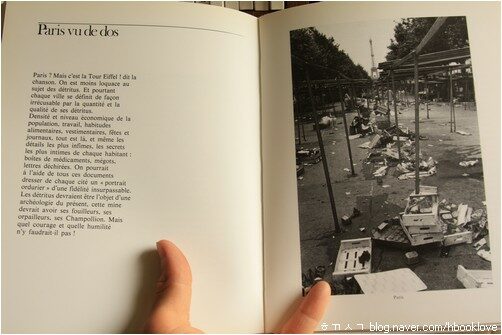

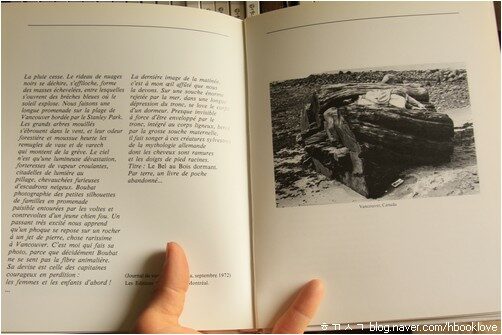

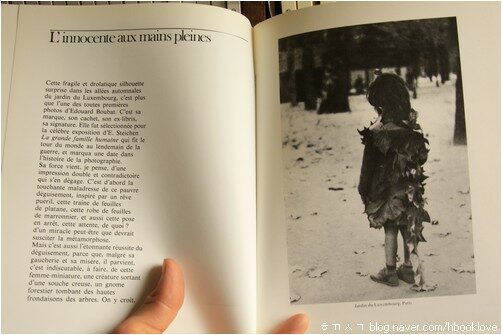

[잘 읽히기 기다리는 사진책 59] 에두아르 부바(Edouard Boubat), 《Vues de dos》(Gallimard,1981)

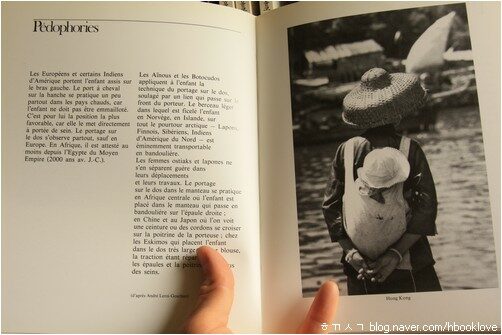

《뒷모습》이라는 이름이 붙은 책이 2002년에 한국말로 나옵니다(현대문학북스 펴냄). 이 책은 1923년에 태어나 1999년에 숨을 거둔 프랑스 사진쟁이 에두아르 부바(Edouard Boubat) 님이 찍은 사진에 미셸 투르니에(Michel Tournier) 님이 글을 붙여 1981년에 처음으로 태어납니다. 한국에는 미셸 투르니에 님 ‘글이름’이 매우 높습니다. 퍽 예전부터 미셸 투르니에 님 책이 옮겨지고 읽혔습니다. 이와 달리 에두아르 부바 님 ‘사진이름’은 무척 낮습니다. 먼 옛날이든 가까운 오늘날이든 에두아르 부바 님 사진책이나 사진밭이나 사진넋이나 사진삶을 다루는 글이나 책은 좀처럼 선보이지 않습니다. 다만, 한국에서 바라보기에는 이와 같을 뿐, 프랑스에서는 에두아르 부바 님 사진책이나 사진밭이나 사진넋이나 사진삶을 찬찬히 헤아리면서 널리 북돋우리라 생각합니다.

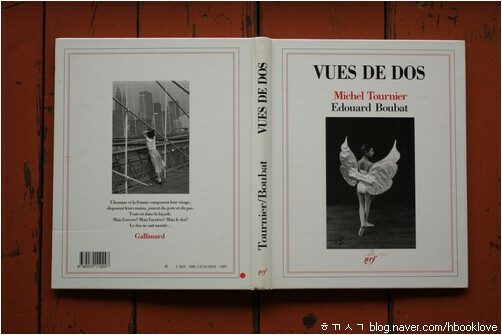

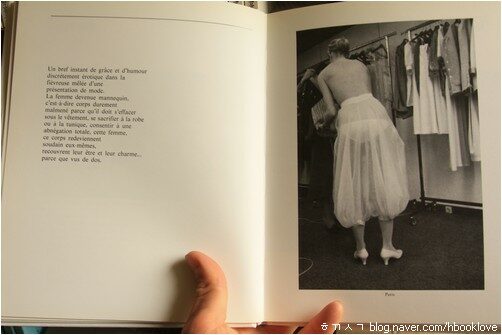

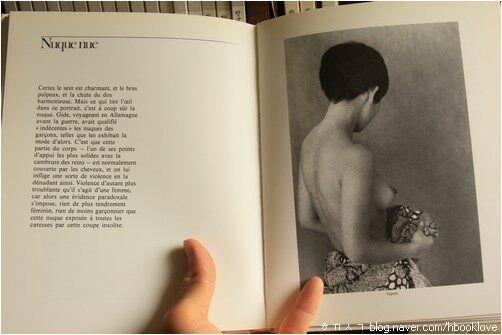

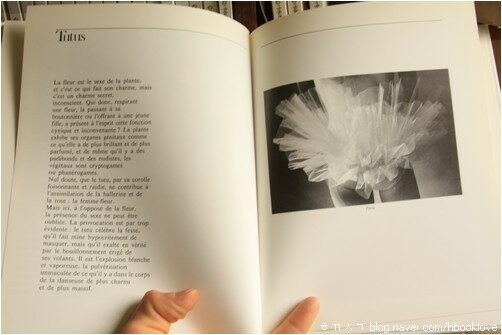

사진책 《Vues de dos》(Gallimard,1981)가 프랑스에서 처음 나올 적에는 ‘발레하는 가시내가 나비 같은 날개를 붙인 옷을 입고 춤추는 모습’이 책겉에 나옵니다. 《Vues de dos》가 《뒷모습》이라는 이름으로 2002년에 한국에 옮겨질 적에는 ‘웃몸 벗어 젖가슴 훤히 드러난 사람 뒷모습’이 책겉에 나옵니다. 사진을 찍은 에두아르 부바 님은 1999년에 벌써 숨을 거두었으니, 당신 사진책이 다른 나라에서 옮겨질 적에 어떤 모습으로 옮겨지는지 알 길이 없습니다. 허락도 못 하고 반대도 못 합니다. 그저 나올 뿐입니다. 한국땅에서는 ‘웃몸 벗어 젖가슴 훤히 드러난’ 사진을 책겉에 내세워야 한결 돋보이면서 더욱 눈부시게 팔린다 할 만한지 모릅니다. 이렇게 도드라지도록 하지 않고서야 사람들이 이 사진책을 손에 쥘 일이 없을는지 모릅니다. 제아무리 아름답다 싶은 사진도, 제아무리 사랑스럽다 싶은 사진도, 제아무리 훌륭하다 싶은 사진도, ‘읽어 주는 사람’이 없다면 쓸쓸할는지 모르잖아요.

나는 한국판 수필책 《뒷모습》은 장만하지 않습니다. 나는 프랑스판 사진책 《Vues de dos》를 장만합니다. 한국에서는 《뒷모습》을 ‘수필’ 갈래로 나눕니다. 아니, ‘수필’ 아닌 ‘에세이’ 갈래로 나누더군요. 아무래도 미셸 투르니에 님 글이름 때문에 수필, 아니 에세이 갈래로 나누었구나 싶어요.

그러나 나는 《Vues de dos》를 수필책으로 여기지 않습니다. 나한테 《Vues de dos》는 사진책일 뿐입니다. 미셸 투르니에 님은 에두아르 부바 님이 찍은 사진을 보면서 문득문득 떠오르는 생각이 있어 글을 붙였다고 합니다. 곧, 에두아르 부바 님이 찍은 사진이 없다면 미셸 투르니에 님은 《뒷모습》에 실리는 글을 쓸 수 없었어요. ‘글이 있어 이 글에 맞추어 찍는 사진’이 아니라, ‘사진이 있어 이 사진에 맞추어 쓰는 글’이에요. 곧, 어느 모로 보나 사진책입니다.

사진책 《Vues de dos》를 장만하면서 생각합니다. 나는 프랑스말을 읽지 못하기에 사진책 《Vues de dos》를 장만하면, 미셸 투르니에 님이 붙인 글은 한 줄조차 못 읽습니다. 그러나, 나로서는 하나도 아쉽지 않습니다. 왜냐하면, 나로서는 에두아르 부바 님 사진을 읽고 싶을 뿐이요, 사진읽기를 하려고 《Vues de dos》를 장만했어요. 에두아르 부바 님이 찍은 사진을 하나하나 읽으면서 에두아르 부바 님이 바라본 삶을 하나하나 헤아립니다. 사진읽기를 즐기며 삶읽기를 누립니다. 삶읽기를 하면서 넋읽기를 하고 마음읽기를 합니다. 넋과 마음을 가만히 읽으면서 사랑과 꿈을 읽습니다.

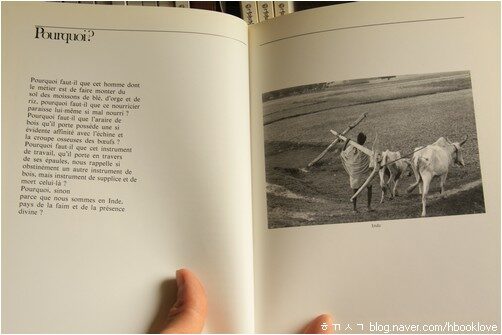

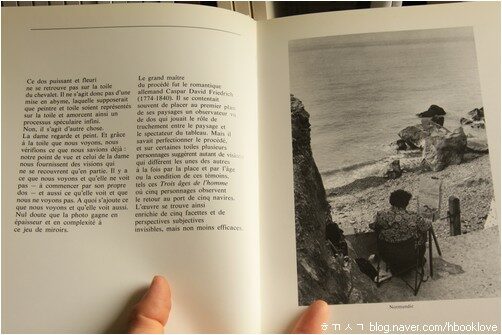

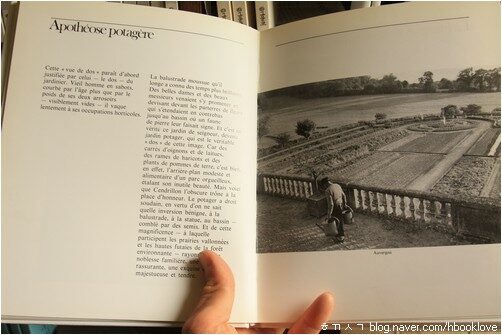

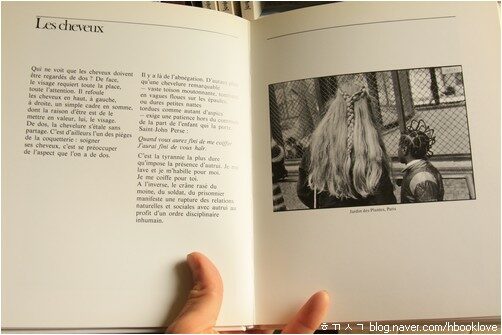

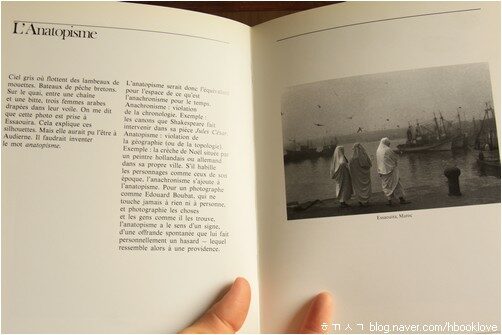

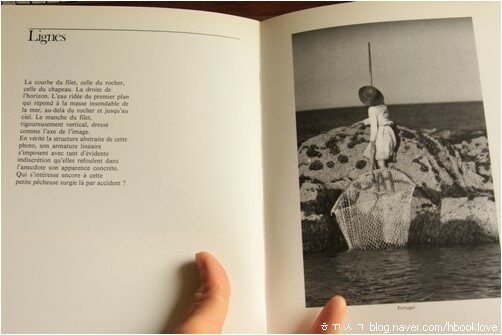

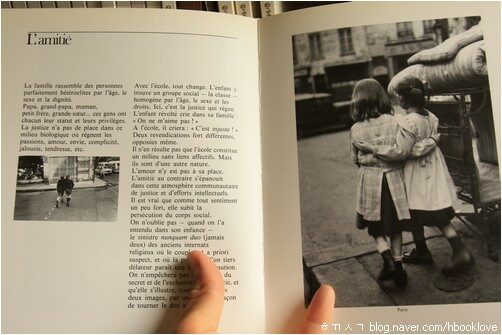

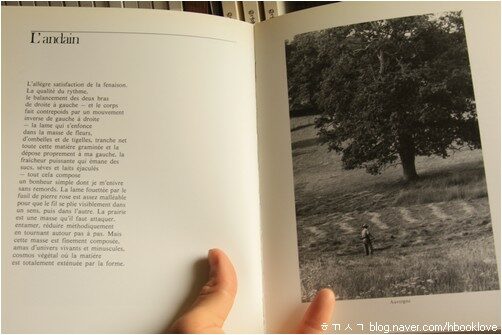

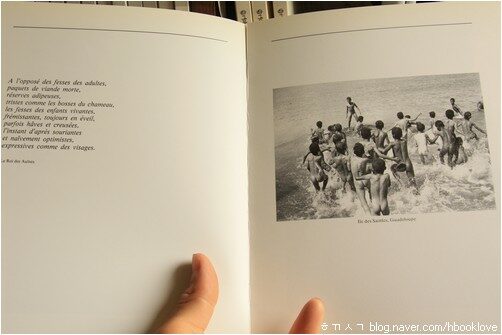

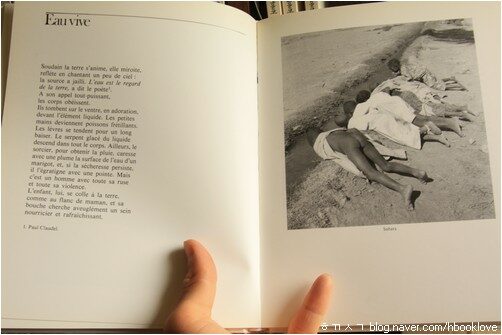

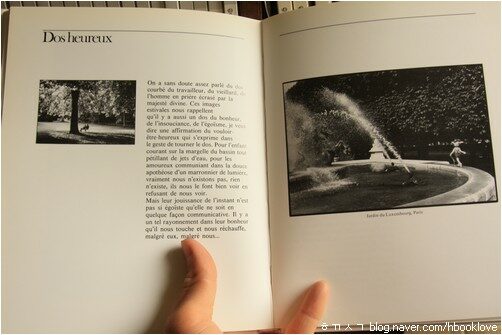

뒷모습은 뒷모습입니다. 뒷모습은 앞모습이 아닙니다. 앞모습도 뒷모습도 옆모습도 사람들 모습입니다. 일하는 모습과 놀이하는 모습과 밥먹는 모습과 잠자는 모습 모두 사람들 모습입니다. 어느 한 가지 모습만 ‘그이 모습’이라고 못박을 수 없습니다. 모든 모습이 알뜰살뜰 모여 ‘그이 모습’을 이룹니다. 앞모습을 바라보며 이러한 삶을 살핀다면, 뒷모습을 들여다보며 저러한 삶을 돌아봅니다. 춤추는 모습이나 노래하는 모습을 마주하며 새삼스럽구나 싶은 삶을 느낍니다. 사진마다 다 다른 이야기가 담기고, 다 다른 이야기는 다 다른 우리들한테 다 다른 빛을 베풉니다.

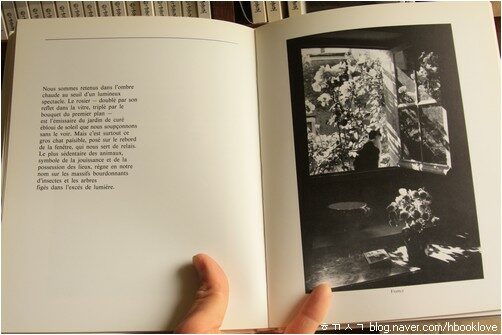

사람들 사이를 떠도는 빛을 읽습니다. 사람들 둘레를 맴도는 그림자를 읽습니다. 해가 비치면서 그림자가 집니다. 사람도 그림자를 빚고, 벼포기도 그림자를 빚습니다. 하늘을 날아다니는 새들도 땅바닥에 조그맣게 그림자를 빚습니다. 나무도 자동차도 풀도 아파트도 그림자를 빚습니다. 어느 그림자는 서로를 따스히 보듬고, 어느 그림자는 으스스하게 추운 바람을 일으킵니다. 어느 그림자는 고개를 땅바닥에 붙여야 겨우 알아볼 만하고, 어느 그림자는 멀디먼 데까지 꼬리를 잇습니다.

아름답게 살아가고 싶어 아름다운 꿈을 꿉니다. 사랑스럽게 살아가고 싶어 사랑스러운 꿈을 꿉니다. 스스로 바라는 대로 꿈을 꿉니다. 스스로 누리고픈 삶을 좇아 하루하루 살림을 일굽니다. 누군가는 사진쟁이로 이름을 날리고 싶어 미국 뉴욕으로 달려갑니다. 누군가는 ‘사진쟁이로 이름을 날리’는 뜻이 아니라, ‘내 가슴부터 촉촉히 적실 사진을 누리’고 싶어 내 삶을 촉촉히 적시는 길을 걷습니다. 세계사진 역사에 이름 한 줄 남겨야 ‘사진쟁이로 이름을 날리’는 일이 되지는 않는다고 느낍니다. 사진쟁이로 이름을 날린들 하나도 대수롭지 않다고 느낍니다. 사진을 찍는 사람부터 스스로 좋아할 만하고, 내 둘레 고운 벗님 한 사람한테 웃음과 눈물을 나눌 수 있다면 넉넉할 만한 사진이 되리라 느낍니다.

이름난 비평가나 교수한테서 추천글을 받아야 멋진 사진책이 되지 않습니다. 이런 비평이나 저런 평론에 다루어져야 훌륭한 사진이 되지 않습니다. 따순 햇살은 어떤 비평이나 평론이 없어도 언제나 따숩게 모두한테 찾아옵니다. 새와 개구리와 벌레가 들려주는 고운 노래는 이런 비평이나 저런 평론이 없어도 늘 맑게 모두한테 찾아옵니다.

사진도 그림도 글도 모두 같다고 느껴요. 사진도 밥도 사랑도 모두 같다고 느껴요. 삶에서 우러나와 즐겁게 찍습니다. 삶에서 우러나와 기쁘게 누립니다. 사랑 담은 밥 한 그릇처럼 사랑 담은 사진 한 장이 어여쁩니다. 사랑 담은 손길처럼 사랑 담은 사진 한 장이 따사롭습니다.

사람들 사이에서 빛과 그림자가 예쁘게 섞입니다. 저기 씩씩하게 걸어오는 아이 발 밑으로 고운 그림자가 씩씩한 빛무늬처럼 나란히 움직입니다. 사람은 누구나 가난하지도 않고 가멸차지도 않습니다. 사람은 누구나 슬프지도 않고 기쁘지도 않습니다. 사람은 누구나 착하고 참다우며 예쁩니다. (4345.6.29.쇠.ㅎㄲㅅㄱ)

(사진책 읽는 즐거움 . 최종규 / 2012)

덤 하나. 아마존에서 48달러에 살 수 있다고 합니다 @.@