-

-

팔도 굿 ㅣ 빛깔있는책들 - 민속 8

황루시 지음 / 대원사 / 1989년 5월

평점 :

따뜻한 삶읽기, 인문책 99

함께 웃고 노는 마을잔치가 되려면

― 팔도 굿

황루시 글

김수남 사진

대원사 펴냄, 1989.5.15.

어릴 적부터 ‘굿잔치’라는 말을 곧잘 들었으나, 막상 굿도 굿잔치도 잔치굿도 본 일은 없다고 떠오릅니다. 우리 겨레가 무척 먼 옛날부터 굿을 했다고 하지만, 정작 굿을 구경하거나 볼 수 있는 자리도 때도 없었다고 느낍니다.

일제강점기에 일본은 제국주의 군홧발을 앞세워서 한겨레 삶(문화)을 와장창 깨부수거나 짓밟았다고 합니다. 한겨레가 한겨레답게 살지 못하도록 짓누르면서, 일본사람 삶(문화)을 받아들이도록 억지로 내몰았다고 합니다.

일제강점기에 한국사람은 한국말조차 쓸 수 없었습니다. 한글이 아닌 한자와 가나(일본 글)를 써야 했습니다. 한겨레 옷을 버려야 했고, 한겨레 집도 버려야 했으며, 한겨레 밥도 버려야 했습니다. 그런데, 해방이 되고 나서 한겨레는 한겨레다운 옷과 집과 밥을 되찾지 않습니다. 일본 제국주의가 짓밟으며 깨부순 삶자리에 미국사람 삶을 끌어들였습니다.

.. 생각해 보면 이상스러울 것도 없는 일이다. 산기도, 물기도, 바위 기도같이 심상치 않은 자연물이 있는 곳이면 어디서나 소원을 빌고 정성을 들여 온 것이 우리네 토속 신앙의 모습이기 때문이다 … 무속이 미신으로 규정되고 조직적인 탄압을 받게 된 것은 일제 시대의 일이다. 일본은 이 땅을 식민지로 만들면서 정치·경제적인 측면에서뿐만이 아니라 문화와 민족 정신까지 없애려는 조선혼 말살 정책을 폈다. 이를 수행하기 위해 일본은 식민 통치 초기부터 조신 문화 특히 민속 문화에 관한 폭넓은 연구를 치밀하게 했다 .. (75, 83쪽)

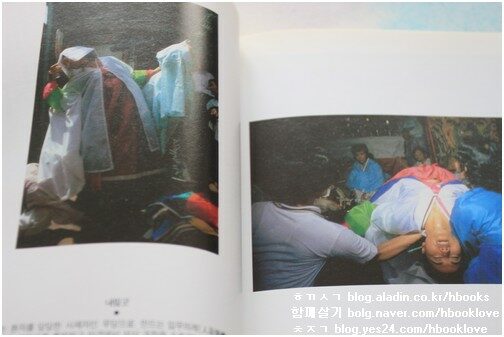

황루시 님이 글을 쓰고, 김수남 님이 사진을 찍은 《팔도 굿》(대원사,1989)을 읽습니다. 이제 한국 어디에서나 거의 찾아보기 어려운 굿 이야기를 글과 사진으로 만납니다. 두 눈으로 지켜보기 어려운 굿이요, 굿잔치 소리나 노래도 듣기 어렵지만, 아쉬우나마 책으로 엿볼 수 있습니다. 굿잔치에서 어떤 바람이 흐르는지 알려면 굿잔치 자리에 있어야 할 텐데, 글과 사진만으로는 더없이 아쉬운 노릇이지만, 이렇게 굿잔치를 놓고 글을 쓴 분이 있고 사진을 찍은 분이 있기에, 비록 ‘박제’처럼 남았다고 하더라도, 한겨레 발자취를 더듬어 볼 수 있습니다.

.. 탈춤을 추는 동향 사람이 찾아와서 전국민속예술경연대회에 출전해 보지 않겠느냐고 제의를 해 왔다. 김금화는 두 눈이 번쩍 뜨이는 것 같았다. 굿하는 무당이라고 해서 억울하게 이혼 당하고 지금껏 수모를 받으며 살고 있는데 이것이 예술로서 인정을 받을 수 있다니, 세상이 달리 보였다 … 김금화는 많은 아픔을 딛고 무당이라는 자신의 운명을 적극적으로 수용함으로써 새로운 자신의 위치를 만들어 내는 데 성공하여 이 시대의 큰무당이 된 것이다 … 인간이 신에게 보여준 정성은 결국 신을 감동시키게 된다 … 신이 인간에게 복을 내리면서 춤추고 노래하면 사람들도 기분이 좋지 않을 수 없다. 그래서 굿판에 모인 모든 사람들이 함께 춤을 추고 놀게 된다 .. (90. 91, 109쪽)

황루시 님과 김수남 님은 ‘팔도 굿’을 이야기합니다. ‘팔도’란 ‘조선 팔도’를 가리킵니다. 남녘이나 북녘을 똑 뗀 굿이 아니라, 남북녘을 하나로 바라보는 굿입니다. 정치에 따라 갈린 남북녘이 아닌, 삶으로는 언제나 하나였고 한 줄기인 사람들을 바라보는 굿입니다.

북녘에서는 굿잔치를 벌일까요? 북녘에서는 굿잔치를 벌일 수 있을까요? 아마 북녘에서도 남녘과 똑같이 굿도 굿잔치도 못 벌이거나 자취를 감추었으리라 느낍니다. 남녘은 남녘대로 제 삶길을 잊으면서 굿이랑 굿잔치를 잊는다면, 북녘은 북녘대로 제 삶자리를 잃으면서 굿이랑 굿잔치를 잃겠지요.

곰곰이 돌아보면, 굿도 굿잔치도 ‘마을’에서 이루어집니다. 굿이나 굿잔치는 임금님이 벌이거나 꾀하지 않습니다. 양반이라든지 벼슬아치가 즐기는 굿이나 굿잔치가 아닙니다. 먼 옛날부터 굿이랑 굿잔치는 시골마을에서 흙을 일구거나 바다를 가로지르던 수수한 시골사람이 즐겼습니다. 들에서는 들굿을 하고, 바다에서는 바다굿을 합니다. 들굿을 하는 들사람은 들노래를 부릅니다. 바다굿을 하는 바다사람은 바다노래를 부릅니다.

그러고 보니, 궁중에서는 ‘궁중 음악’을 하지요. 궁중 음악은 오늘날에도 ‘중요 무형문화재’ 대접을 받습니다. 굿노래를 부를 줄 아는 분 가운데에도 ‘인간문화재’ 대접을 받은 분이 있지만, 아주 뒤늦게 대접을 받았습니다. 나라에서 바라보는 ‘문화’라는 테두리에서도, 여느 시골마을 수수한 사람들 삶노래는 ‘문화’가 아니었다고 여기는 셈입니다.

무당은 가장 밑바닥 삶을 살아가는 서민으로서 세속의 풍파를 몸소 겪어내는 사제자이다. 이들은 따돌림을 받으면서도 사람들과 부대끼며 일상적인 삶의 희노애락을 절절히 체험하면서 살아간다. 평소에 사람들은 무당을 경원한다. 그러나 삶에 문제가 생겨서 신의 도움이 필요할 때에는 무당을 찾는다. 무당은 스스로 가장 낮은 자리에서 모든 사람을 섬기는 사제자라고도 할 수 있다 … 굿의 구조는 인간이 결코 신의 지배를 받는 존재가 아니라는 사고를 보여준다 … 신은 인간의 요청이 있어야만 사람을 만나러 올 수 있다 .. (100, 109, 110, 112쪽)

더 헤아려 보면, 나라에서 꾀하는 커다란 잔치마당이라고 할 올림픽이나 월드컵 같은 자리에서 ‘궁중 음악’을 선보이는 일은 있어도 ‘굿잔치 한마당’을 선보이는 일은 아직 없습니다. 마을 할매와 할배도 다 함께 춤을 추고 노래를 부르는 수수한 ‘놀이마당’을 ‘우리 문화’로 여기는 흐름은 아직 없습니다. 사물놀이를 국립극장 같은 곳에 올리기는 하지만, 정작 시골에서 들놀이를 하지 못합니다. ‘농악’은 ‘시골노래’를 한자로 옮긴 낱말입니다. ‘시골(農) + 노래(樂)’가 ‘농악’입니다. 그러나 시골에는 허리 구부정한 할매와 할배만 남아서 힘들게 농약과 비료를 뿌리면서 겨우 농사를 짓습니다. 북을 치거나 꽹과리를 두들기거나 징을 울릴 만한 젊은 일꾼이 시골에 없습니다. 아이들이 학교에서 풍물패를 한다고 하더라도 풍물패가 왜 북이나 꽹과리나 징을 거느리면서 춤과 노래를 부르는가 하는 대목을 알거나 느끼지 못해요. 모를 찧고 논을 갈며 나락을 베고 피를 뽑는 들일을 하는 사이에 서로 기운을 새롭게 내어 막걸리 한 사발과 김치 한 조각을 나누어 춤과 노래로 고단함을 푸는 놀이마당과 잔치마당과 춤마당과 이야기마당을 펼치지 못합니다.

악기는 있고, 악기를 다루는 솜씨는 있지만, 악기에 깃든 넋은 자라나지 못합니다. 들과 바다에서 일을 하면서 웃음꽃을 피우던 얼은 이어지지 못합니다. 밥 한 그릇을 함께 나누는 두레와 품앗이를 밝히던 숨결은 더 뻗지 못합니다.

.. 이 많은 무속의 신 가운데 추상적인 신은 하나도 없다. 곧 행복의 신이라든가 아름다움의 여신이라든가 음악의 신과 같은 것은 없다. 오직 구체적인 삶을 보호해 주는 신만이 있을 따름이다 … 굿에는 수많은 신이 등장하는데 그들 사이에 계급의 등차가 전혀 없다는 것이 무속 종교의 특징이다 … 신의 세계에서 위아래가 없는데 아무려면 사람과 사람 사이에 위아래가 있겠느냐 하는 사고를 낳는 것이다 .. (114, 115, 116쪽)

《팔도 굿》을 쓴 황루시 님은 한겨레가 ‘님(신, 하느님)’을 어떻게 바라보았는가 하는 대목을 찬찬히 풀이합니다. 한겨레가 굿이나 굿잔치를 벌이면서 섬긴 ‘님’은 위도 아래도 없다고 합니다. 모든 님은 하나요 한울타리라고 합니다. 이와 마찬가지로, 사람한테도 위와 아래가 없을 테며, 님과 사람 사이에도 위와 아래가 없을 테지요. 모두 같은 님이면서 모두 같은 사람이라는 마음으로 먼먼 옛날부터 한겨레 삶을 이었을 테지요.

나와 네가 하나이면서 한넋입니다. 이웃하고 동무도 하나이면서 한얼입니다. ‘우리’라고 하는 말마디를 쓰는 까닭도, 너와 나 사이를 가르면서 누가 높거니 낮거니 하고 따지지 않기 때문이지 싶습니다. 집단주의나 공동체를 밝히려고 쓰는 ‘우리’가 아니라, 서로 아끼고 보듬으면서 사랑할 사이인 사람이라는 대목을 밝히려고 쓰는 ‘우리’로구나 하고 생각합니다.

.. 도시의 이웃들은 공간적으로 가까이 산다 해도 각기 직업이 다르고 삶의 체험이나 문화적인 배경이 달라 공유할 수 있는 아무것도 가지고 있지 못하다. 우연이 개재되지 않는 한 그들의 생활은 서로 얽히지 않는다 .. (126쪽)

굿과 굿잔치가 생겨서 널리 나누었던 까닭은 들이나 바다에서 마을을 이루어 살던 사람이 ‘모두 같은 일’을 했기 때문이라고 합니다. 그러고 보면, 도시에서는 굿도 굿잔치도 없으며, 굿이나 굿잔치가 다시 나타나기 어렵습니다. 도시에 아주 많은 사람이 몰려서 살지만, 모두 다른 일을 하고 다른 곳을 바라보면서 다른 때에 움직입니다. 한자리에 모일 겨를이 없습니다.

시골에서는 누구나 새벽 일찍 일어나고 밤에 일찍 잠자리에 듭니다. 낮에 햇볕이 뜨거울 적에는 누구나 한숨을 돌리면서 가볍게 눈을 붙이거나 쉽니다. 오늘날에는 가게에서 사다가 쓴다지만, 지난날에는 모든 사람이 손수 밥과 옷과 집을 지어서 건사했습니다. 그러니까, 마을에서 삶을 손수 지은 사람이 서로 어울리면서 굿과 굿잔치를 벌였습니다. 슬픔과 기쁨을 함께 나누려는 뜻으로 마을잔치를 이루고, 웃음과 노래와 춤을 같이 누리려는 뜻으로 마을놀이를 이룹니다.

함께 웃고 노는 마을잔치가 되려면 ‘모든 사람이 똑같은 일을 해야’ 한다고 느끼지 않습니다. 모든 사람이 저마다 제 일을 찾아서 하되 ‘모든 사람이 기쁘게 삶을 지을 수 있다’면 마을잔치를 아름답게 이룰 만하리라 느낍니다. 돈을 많이 벌어서 살림이 넉넉해야 이루는 마을잔치가 아니라, 손수 삶을 짓고 사랑을 가꿀 때에 스스럼없이 마을잔치가 태어나리라 느낍니다.

《팔도 굿》에 나오는 이야기가 책에만 아로새겨진 발자국이 아닌, 남북녘 어디에서나 신나게 울려퍼지는 노랫가락이 될 수 있는 날을 꿈꾸어 봅니다. 4348.5.21.나무.ㅅㄴㄹ

(최종규/숲노래 . 2015 - 시골에서 인문책 읽기)