-

-

기억의 정원

육영혜 지음 / 포토넷 / 2014년 10월

평점 :

절판

.. 이 글은 사진잡지 <포토닷> 2014년 12월호에 실으려고 쓴 글입니다. 다음달 잡지에 실을 글인데, 이번에 이야기하는 이 사진책이 조금 더 빨리 눈길과 사랑을 받을 수 있기를 바라면서, 미리 글을 걸칩니다 ..

..

내 삶으로 삭힌 사진책 87

내 벗님은 사진벗, 삶벗

― 기억의 정원

육영혜

포토넷 펴냄, 2014.10.6.

어버이한테서 제금을 나와 혼자 살 적에는 혼자 밥을 지어서 먹습니다. 혼자 집살림을 건사하고, 혼자 빨래를 하며, 혼자 집안을 치웁니다. 혼자 지은 밥은 혼자 수저를 들어 혼자 먹습니다. 혼자 살며 혼자 밥을 먹을 적에는 한 사람 몫만 차립니다. 이때에는 국이나 찌개를 끓인다든지 반찬을 마련할 적에 살짝 어설플 수 있습니다. 혼자 먹으니 많이 안 먹기 마련이고, 혼자 먹을 밥을 차리면서 남새를 쓸 적에 많이 남아서 버릴 수 있기 때문입니다.

혼자 살다가 둘이 살면 두 사람 몫 밥을 짓습니다. 예전과 다른 씀씀이가 됩니다. 밥을 짓거나 국을 끓일 적에도 두 사람 몫이고, 반찬도 두 사람 몫으로 합니다. 조금 넉넉히 밥을 지어도 그리 걱정할 일이 없습니다.

두 사람은 어느덧 사랑을 속삭여 아이를 낳습니다. 아이가 하나 태어나면 젖먹이를 지나고 젖떼기밥을 거쳐 어른과 똑같이 수저를 들고 밥을 먹어요. 바야흐로 세 사람 몫 밥을 짓습니다. 이렇게 세 사람이 밥을 먹다가 둘째 아이가 태어나면 네 사람 몫 밥을 짓습니다. 이제는 작은 냄비를 못 씁니다. 네 사람 몫 밥을 짓거나 국을 끓이자면 큰 냄비를 갖추어야 합니다.

.. “현재 하고 있는 일이 재미있느냐?”는 질문을 자주 받습니다. 잡지 일을 시작한 1년 동안은 “재미있다”라는 답을 건넸습니다. 하지만 지금은 같은 질문에 “좋아한다”라고 답합니다 .. (11쪽)

네 사람이 먹을 밥을 날마다 끼니에 맞추어 짓자면 퍽 바쁩니다. 아침저녁으로 손을 쉴 겨를이 없습니다. 게다가, 아이들은 밥만 먹지 않아요. 개구지게 뛰놀지요. 아이들과 함께 놀아야 하며, 아이들한테 말과 삶을 가르쳐야 합니다. 신나게 뛰놀며 땀을 잔뜩 흘린 아이들을 깨끗이 씻겨야 하고, 아이들 옷을 바지런히 빨아서 말리고 개야 합니다.

아이와 살면서 아이를 돌보는 어버이는 밥짓기가 아주 고단하다고 느낄 수 있습니다. 날마다 아침저녁으로 끼니를 챙기고 샛밥이나 주전부리까지 챙겨야 하니까요. 그러나, 냠냠 짭짭 맛있게 잘 먹는 아이들 입놀림과 수저질을 볼 때면, 고단함은 말끔히 사라져요.

늦봄부터 이른여름까지 시골집 처마 밑은 아주 부산스럽습니다. 어미 제비는 알에서 깬 새끼 제비를 먹이려고 하루에 수백 차례나 먹이를 물어다 나릅니다. 암제비와 수제비가 서로 갈마들며 먹이를 날라요. 애벌레와 나비와 잠자리와 날벌레와 풀벌레와 지렁이를 그야말로 쉴 틈 없이 나릅니다.

해마다 제비집을 가만히 올려다보며 생각합니다. 새끼 제비한테 먹이를 물어다 나르는 어미 제비 마음은, 아이들한테 밥을 지어서 먹이는 어버이 마음과 같으리라 느낍니다. 다시 말하자면, 잘 먹는 아이들을 바라보는 어버이는 새롭게 기운을 내면서 신나게 밥을 지을 수 있습니다. 잘 먹고 무럭무럭 자라는 아이들을 마주하는 어버이는 새삼스레 힘을 내고 빙그레 웃으면서 밥을 차려 먹일 수 있습니다.

.. 전시를 보기 위해 여러 전시 공간을 찾아다니다 보면 자연스럽게 전시장이 위치한 주변 동네도 함께 돌아보게 됩니다 .. (13쪽)

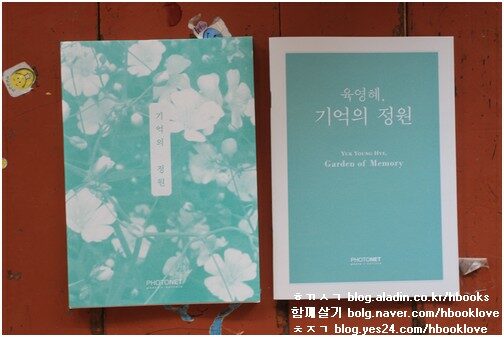

《기억의 정원》(포토넷 펴냄,2014)이라는 조그마한 책을 봅니다. 1979년에 태어나 2013년에 숨을 거둔 육영혜라는 분을 기리는 조그마한 책입니다. 육영혜라는 분은 어떤 사람일까요? 사진 작가일까요? 아닙니다. 사진 비평가일까요? 아닙니다. 그러면 이녁은 어떤 사람일까요? 사진잡지와 사진책을 엮어서 내놓는 일을 맡은 사람입니다. 사진잡지 《줌인》에서 취재기자로 일했고, 사진잡지 《포토넷》에서 기자와 편집장으로 일했습니다. ‘기억발전소’라는 곳을 세워 책·사진·전시가 어우러진 이야기를 꾸리는 일을 맡기도 했습니다.

조그맣고 얇은 사진책 《기억의 정원》을 찬찬히 넘기면서 읽다가, 한국에서 태어나는 사진책도 이처럼 작고 얇으면서 가볍게 엮어, 사진 즐김이가 값싸게 장만하도록 한다면 참으로 즐거우면서 아름다울 수 있으리라 생각합니다. 사진책은 굳이 양장으로 꾸며야 하지 않습니다. 사진책은 얇고 단단한 종이를 써도 됩니다. 사진책은 조그맣고 앙증맞으면서 곱게 엮어도 됩니다. 꼭 커다랗게 보여주어야 사진이 아닙니다. 우리가 서로 기쁘게 이야기를 나누도록 할 때에 사진책입니다. 삶에서 길어올리는 따사롭고 환한 이야기를 알뜰살뜰 꾸려서 꽃으로 피어나도록 이끌 때에 사진책입니다.

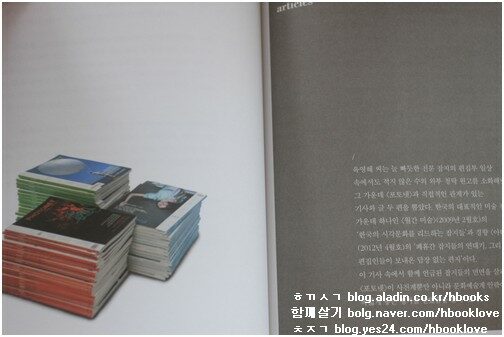

.. 일본의 대형 서점에서 찾은 사진·예술 전문 잡지들. 오랜 전통을 고수하며 변화의 시도를 머뭇거리는 잡지가 있는가 하면, 젊은 감성을 업고 신생한 잡지가 공존하고 있었다. 긴 생명력을 지닌 잡지와 새로운 조류를 반영하는 잡지, 언뜻 보기에 이 둘은 분명한 자기 영역을 확보하고 있는 것 같지만 사실 그 틈에는 자본주의 시장의 원리가 작용한다 .. (38쪽)

작은 사진책 《기억의 정원》은 ‘사진 작가 목소리’나 ‘사진 비평가 목소리’가 아닌 ‘사진 편집자 목소리’를 엮습니다. 작가 눈길로 바라보는 삶이 아닌, 편집자 눈길로 바라보는 삶을 보여줍니다. 비평가 생각으로 북돋우는 사진 문화가 아닌, 편집자 생각으로 가꾸는 사진 문화를 이야기합니다.

편집자는 이름이나 얼굴이 거의 드러나지 않는 자리에 있습니다. 사진잡지뿐 아니라 문학잡지에서도 편집자는 이름이나 얼굴이 거의 드러나지 않습니다. 편집자는 작가를 끌어올리거나 이끄는 몫을 맡습니다. 지친 작가를 북돋우고, 고단한 작가를 다독이며, 어려운 작가를 돕는 구실을 맡습니다. 빙그레 웃는 작가와 어깨동무를 하며, 구슬피 우는 작가를 따숩게 얼싸안는 노릇을 맡습니다. 작가와 독자 사이에 징검다리를 놓아, 사진길을 넓고 깊게 갈고닦는 일을 합니다.

한참 《기억의 정원》을 읽다가 내려놓습니다. 우리 집 두 아이한테 밥을 차려 주어야 하기 때문입니다. 감자와 고구마와 단호박과 달걀을 함께 삶습니다. 무와 호박과 톳으로 국을 끓입니다. 아이들이 맛나게 먹는 모습을 바라보다가 다시 《기억의 정원》을 읽습니다.

가만히 보면, 어버이는 밥을 맛나게 먹는 아이를 바라보면서 기쁘고, 사진가는 사진을 반갑게 즐기는 독자를 마주하면서 기쁩니다. 밥을 맛나게 먹는 아이가 있으니 어버이는 새롭게 기운을 내면서 살림을 꾸리고 삶을 짓습니다. 사진을 반갑게 즐기는 독자가 있으니 사진가는 새삼스레 힘을 내면서 문화와 예술로 나아갈 수 있습니다. 어버이는 작가요 비평가이면서 편집자 몫을 모두 합니다. 편집자는 작가와 비평가를 독자한테 이어 줍니다. 편집자가 있기에 작가와 비평가는 모두 빛이 납니다. 편집자가 사이에서 따사롭게 보금자리를 돌보니 작가와 비평가는 한결 넉넉히 이야기를 가다듬습니다.

.. 일반적으로 대학에서 교육을 받았느냐 아니냐, 전업 작가냐 아니냐로 아마추어와 프로를 구분하는데 이는 기존 제도에서 비롯된 형식적인 구분일 뿐, 작업에 임하는 태도와 작품의 내용을 바탕으로 판단하는 것이 바람직하다고 본다. 그리고 사진 내에 다양한 전문 영역이 존재하는 만큼 예술 범주의 사진이 아니라 할지라도 그 전문성은 인정받아야 할 것이다 .. (47쪽)

육영혜 님이 걸어온 길은 사진 역사에 이름을 남길 수 있을까요? 한국에 사진이 들어온 뒤 이제껏 편집자 구실을 하면서 사진책을 엮고 사진잡지를 펴낸 이들 땀방울은 사진 역사에 발자국 하나 남길 수 있을까요?

앞으로는 편집자 이름을 떠올리거나 그리는 사람이 있을는지 모르고, 앞으로는 사진 역사에 편집자 이름을 넣을는지 모릅니다. 그렇지만, 편집자는 제 이름을 알리려고 사진을 살피면서 독자 사이에 다리를 놓지 않습니다. 어머니는 제 이름을 알리려고 아이를 돌보거나 키우지 않습니다. 삶을 가꾸는 기쁨을 누리니 밥을 짓고 아이를 돌보는 어버이처럼, 작가와 비평가와 독자가 서로 살가이 만나면서 사진으로 노래를 부르고 웃음꽃을 피우기를 바라는 편집자로 나아가리라 생각합니다.

그래도, 편집자 한 사람이 떠난 자리는 쓸쓸합니다. 내 사진을 보아 줄 편집자가 떠났기에, 내 글을 읽어 줄 편집자가 스러졌기에, 이 빈 자리가 아쉽고 허전합니다. 《기억의 정원》에 남은 이야기를 곰곰이 되읽습니다. 육영혜 님 말마따나 대학을 다녔느냐 안 다녔느냐, 또는 전업이냐 아니냐를 놓고 ‘작가인지 아닌지’를 가를 수 없습니다. ‘프로와 아마’를 가르는 일도 덧없습니다. 누가 찍어도 사진일 때에는 사진입니다. 누가 찍어도 사진이 아닐 때에는 사진이 아닙니다. 이름난 전시장에 작품을 걸거나 작품집을 책으로 묶어야 ‘작가’나 ‘프로’가 아닙니다. 삶을 노래하는 이야기를 사진으로 담고, 삶을 가꾸면서 이야기를 꽃으로 피울 때에 작가입니다. 삶을 노래하는 이야기와 삶을 가꾸는 이야기를 담은 사진을 찬찬히 살피고 헤아리면서 이러한 사진을 북돋우거나 이끌거나 아끼는 말 한 마디 보탤 수 있을 때에 비평가입니다.

내 벗님은 사진벗입니다. 내 사진벗은 삶벗입니다. 육영혜 님은 작가와 비평가와 독자 모두한테 애틋한 사진벗이요 삶벗이었다고 생각합니다. 그이 떠난 길에 가을꽃 한 송이 바칩니다. 4347.11.8.흙.ㅎㄲㅅㄱ

(최종규 . 2014 - 사진책 읽는 즐거움)