-

-

고영일이 본 제주의 속살

고영일 사진 / 한울(한울아카데미) / 2011년 3월

평점 :

삶길을 열 때에 천천히 드러나는 사진길

[찾아 읽는 사진책 62] 고영일, 《고영일이 본 제주의 속살》(한울,2011)

서울에서 사진찍기를 하는 사람과 대전에서 사진찍기를 하는 사람은 둘레 터전이 다릅니다. 찍은 사진을 받아들이는 둘레 사람들 느낌이나 마음이 다르고, 찍은 사진을 곱게 가다듬어 어느 한 자리에 그러모아 조그맣게 잔치를 마련할 자리가 다릅니다. 서울과 인천은 또 다르고, 서울과 목포는 또 다릅니다. 서울과 전주는 또 다르며, 서울과 구례는 또 다릅니다. 서울과 거창은 얼마나 크게 다를까요. 서울과 해남은, 서울과 고성은, 서울과 양양은, 서울과 문경은, 서울과 제천은 또 얼마나 다를까요.

문화밭이나 예술밭에서 일하는 사람이 아니라 하더라도, ‘서울에서 사진을 합니다’라는 말을 들을 때랑 ‘전라남도 고흥에서 사진을 합니다’라는 말을 들을 때에 무엇을 생각하거나 헤아릴까 궁금합니다. ‘울산에서 사진을 합니다’라든지 ‘음성에서 사진을 합니다’라는 말을 들을 때에는 무엇을 살피거나 돌아볼까 궁금합니다.

도시에서 살아가며 사진을 한다는 사람과 시골에서 지내며 사진을 한다는 사람은 서로 얼마나 어떻게 다르다고 느낄는지요. 바닷마을에서 살아가며 사진을 한다는 사람과 멧골자락에서 지내며 사진을 한다는 사람은 저마다 어떻게 다르다고 어림할는지요.

‘사진을 한다’고 할 때에는 이이한테서 무엇을 느껴야 아름다울까 궁금합니다. 어느 대학교 사진학과를 나왔는가를 먼저 살펴야 할까요. 사진학과 아닌 다른 학과를 다녔다면, 왜 사진으로 발을 옮겼는가를 알아야 할까요. 나라밖 어느 곳에서 사진을 배웠는지 알아야 하나요.

‘사진을 한다’는 사람이 고등학교만 마쳤다면, 중학교만 마쳤다면, 초등학교만 마쳤다면, 초등학교조차 다니지 않았다면, 이녁이 하는 사진을 여느 사람이나 예술쟁이나 문화쟁이는 어떤 눈길과 눈높이로 바라볼는지요.

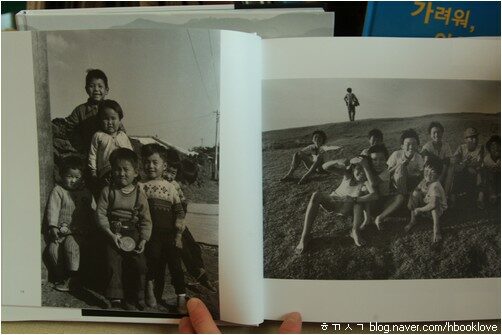

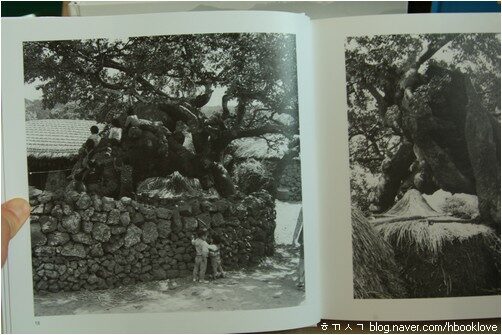

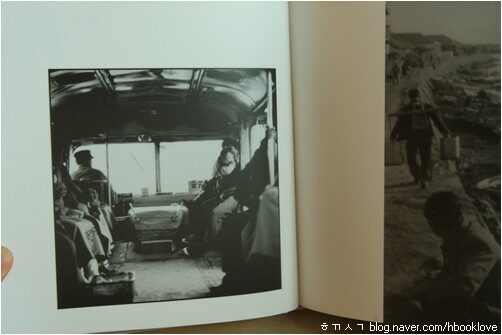

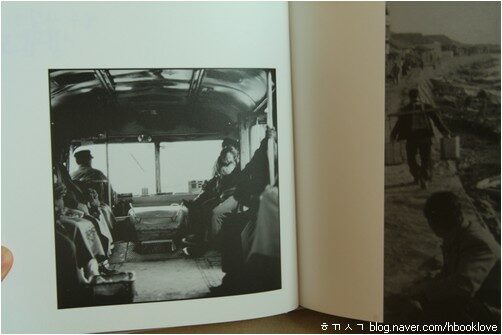

고영일 님이 빚은 사진을 그러모은 《고영일이 본 제주의 속살》(한울,2011)을 들여다봅니다. 제주에서 태어나 기자로 일하며 제주 삶터와 사람을 사진으로 담았다고 하는 고영일 님입니다. 한국땅에서 바라볼 때에 고영일 님은 ‘제주에서 나고 자라 제주를 사진으로 담은 사람’입니다. 그러나, 한국이 아닌 일본에서 바라본다면 ‘한국 사진’이지 ‘제주 사진’이 아닙니다. 프랑스나 독일이나 네덜란드나 스위스나 룩셈부르크나 오스트리아에서 바라본다면, 고영일 님 사진은 ‘한국 사진’이면서 ‘동양 사진’입니다. 미국이나 멕시코나 칠레나 아르헨티나에서 바라본다면, ‘아시아 사진’입니다. 모르는 노릇이지만, 네팔이나 티벳이나 버마나 필리핀이나 라오스나 베트남에서 바라볼 때에는 ‘지구별 사진’이라 할 수 있습니다.

‘사진을 읽는’ 사람이 살아가는 자리에 따라 《고영일이 본 제주의 속살》은 저마다 달리 느끼거나 받아들입니다. 필리핀 뭇 섬 가운데 어느 한 곳에서 나고 자라며 사진을 찍은 누군가 빚은 사진책을 읽는다 하면, 이 사진책 하나는 ‘필리핀 뭇 섬 가운데 한 곳’에서 살아가는 사람들과 보금자리를 곱게 보여준다 하면서, ‘작은 섬 하나를 바탕으로 필리핀이라는 터전’을 드러내는 사진이라고 여기겠지요. 마다가스카르 한켠을 찍은 사진을 읽을 때에도 이와 마찬가지입니다. 라다크 가는 길을 찍은 사진을 살필 때에도 이와 매한가지입니다. 산티아고 가는 길을 찍은 사진을 생각할 때에도 이와 똑같아요.

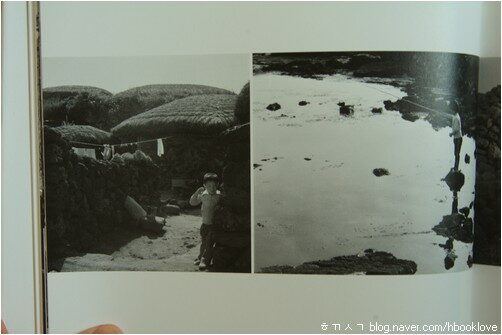

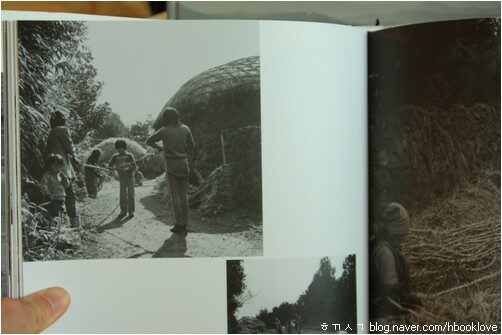

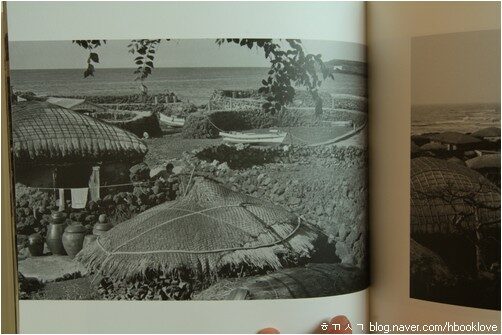

고영일 님은 “또 한 가지 나로 하여금 카메라를 놓지 못하게 한 마음은 이른바 ‘개발’ 때문에 사라져 가 버리는 것들에 대한 관심이다. 사실 사진인치고 촬영지로서의 제주도를 한 번이나마 생각 안 해 본 적이 없으리라. 거기서 자연 풍경으로서의 제주도는 언제까지나 이어 줄 것이지만 ‘사라져 가는 제주도’는 바로 지금부터가 가장 이른 출발일 수밖에 없다(6쪽).” 하고 이야기했습니다. 《고영일이 본 제주의 속살》은 고영일 님이 스스로 낸 책이 아니라, ‘예전에 적바림한 글’과 사진이 실립니다. 돌아가신 넋을 기리면서 여민 책이기에 고영일 님이 더 보여주고 싶었을 모습이나, 고영일 님이 더 들려주고 싶었을 이야기까지는 담지 못합니다. 그러나, 이 두툼한 사진책 하나로 ‘제주섬 속살’을 어느 만큼 돌아볼 만합니다.

그러면, 이 사진책을 손에 쥔 사람들은 어떤 ‘제주섬 속살’을 읽을 만할는지요. 참말 이 사진책을 읽을 때에 ‘제주섬 속살’을 깨달을 수 있을까요.

나는 내 사진을 나 스스로 들여다보거나 내 이웃이 들여다볼 때에 가만히 생각합니다. 나는 내가 나고 자란 인천을 사진으로 찍었다 할 때에 ‘오직 인천이라는 터전만 이 사진에 담긴다’고 느끼지 않습니다. 인천이라는 곳을 발판으로 삼아 ‘한겨레가 저마다 제 삶터에서 어우러지거나 복닥이는 이야기’가 시나브로 깃든다고 느낍니다. 한겨레가 지내는 모습이 살며시 드러나는 ‘내 인천 사진’이면서, 한 해 두 해 무르익는 동안 ‘인천이나 한겨레 울타리를 넘어’ 지구별 사람들이 살아가는 자취가 고즈넉히 감돈다고 느낍니다.

잘 찍었다는 사진이건 잘 못 찍었다는 사진이건 늘 같습니다. 즐겁거나 예쁘다 여길 만한 사진이건, 슬프다거나 어설프다 여길 만한 사진이건 언제나 같습니다. 사람들은 어여삐 어깨동무하기도 하지만, 안타까이 해코지하거나 바보스레 다투기도 합니다. 어느 사람 사진에는 따스한 사랑이 깃들지만, 어느 사람 사진에는 어줍잖게 겉멋내는 껍데기가 넘칩니다. 어느 사람 사진에는 포근한 꿈이 서리지만, 어느 사람 사진에는 그럴듯한 흉내내기나 그림그리기가 춤춥니다.

어쩔 수 없어요. 착하며 예쁘게 살아가는 사람이 있으나, 비싸고 까만 차를 몰며 으스대는 사람이 있습니다. 흙을 일구며 햇살을 받아들이는 일꾼이 있으나, 서울 종로 높은 건물에서 양복을 빼입고는 자판을 두들기는 일꾼이 있어요.

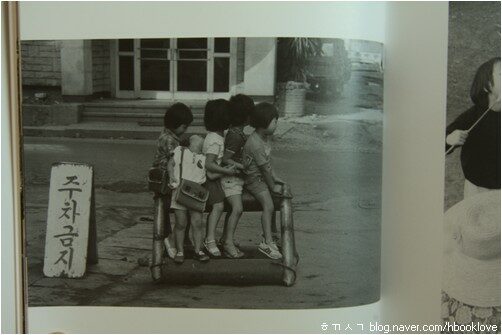

골목길이나 고샅길 사진만 ‘옛이야기(추억)’가 되지 않습니다. ‘관제 홍보’ 사진 또한 옛이야기가 됩니다. 투박한 사람들 수수한 삶만 옛이야기가 되지 않습니다. 똑같은 교복 차림에 똑같은 머리 모양으로 빼곡하게 줄지어 서서 누가 누구인지 알 길이 없도록 찍는 경주 불국사 수학여행 모둠사진도 옛이야기가 됩니다.

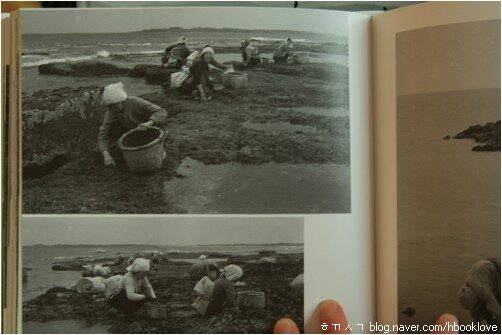

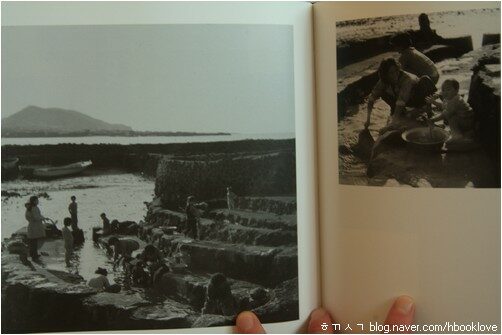

“동네에 들어서면 촬영자가 오히려 구경거리다. 몰려다니며 찍어 달랜다. 다 모아 놓고 막상 찍으려면 오히려 숨는 녀석이 있다. 장년이 되었을 이들 중에 몇이나 이 사진을 반길 형편이 되었을까(7쪽)?” 하는 고영일 님 이야기를 읽으면서 빨래터 사진을 오래도록 들여다봅니다. 제주섬에서 이렇게 수많은 아주머니들이 한 자리에 모여 빨래하는 모습을 담은 사진을 두 번째로 봅니다. 맨 먼저 일본사람이 찍은 사진을 보았습니다. 일본에서 1960년대 첫무렵에 내놓은 ‘세계 문화 여행’ 이야기를 다룬 스물 몇 권짜리 ‘전집 사진책’ 가운데 한국 이야기를 다룬 권에서 ‘제주섬 사람들 여느 삶’을 보여주면서 빨래터 사진을 실었어요.

1960년대 일본 사진책에서 ‘제주섬 빨래터 사진’을 보고는 입이 쩍 벌어지며 벙 떴습니다. 일본사람은 1960년대에도 한국에 와서 이런 사진을 찍는데, 한국사람은 1960년대나 1970년대나 1980년대나 1990년대나 2000년대나 2010년대나 무슨 사진을 찍는지 모르겠습니다. 한국사람은 한국사람 스스로 어떻게 살아가는가를 ‘오늘 이곳’에서 사진으로 담은 적이 있는지 그야말로 알쏭달쏭합니다. 스스로 투박하거나 수수하게 살아가면서 ‘투박하거나 수수한 내 삶’을 비롯한 ‘투박하거나 수수한 내 이웃 삶’을 꾸밈없이 사진으로 담는 길을 찾는 사진쟁이가 몇 사람쯤 있을까 아리송합니다.

문화를 하건 예술을 하건, 사진길을 열려면 내 삶을 먼저 깨달아야 합니다. 내 삶을 먼저 깨닫는 길에 서야 바야흐로 내 사진길이 어느 문화나 예술 갈래에서 빛이 날 만한지를 알아차립니다. 무턱대고 문화길이나 예술길부터 걸을 수 없습니다. 사진뿐 아니라 그림이나 만화나 글이나 춤이나 노래나 연극이나 영화나 서로 매한가지입니다. 내 삶길부터 똑똑히 아로새기고 나서야 문화이든 예술이든 말할 수 있습니다. 내 삶을 못 깨닫고 내 삶을 말할 줄 모를 때에는 아무런 문화도 예술도 말하지 못합니다. 내 삶을 사랑하지 못하면서 문화이든 예술이든 사랑할 수 업습니다. 내 삶을 꿈꾸면서 일굴 때에 비로소 문화이든 예술이든 꿈꾸면서 일굴 수 있어요.

고영일 님은 제주에서 나고 자라 제주섬 사람과 터전과 자연을 찬찬히 사진으로 담으면서 시나브로 사진길을 엽니다. 천천히 사진길을 열며 삶길을 북돋우기에 뒷날에는 사진비평을 하는 눈길을 트면서 글 몇 자락 남길 수 있습니다. 삶이 먼저요 사랑이 먼저입니다. 삶이 첫걸음이요 사랑이 두걸음입니다. 삶에서 샘솟는 따스한 손길이요 사랑에서 비롯하는 넉넉한 사진길입니다. (4344.9.27.불.ㅎㄲㅅㄱ)

― 고영일이 본 제주의 속살 (고영일 사진,한울 펴냄,2011.3.30./48000원)