-

-

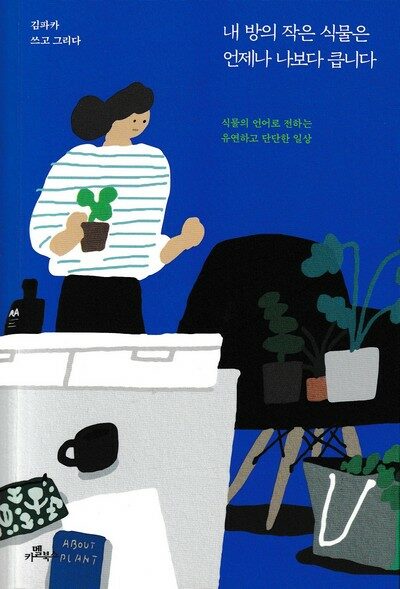

내 방의 작은 식물은 언제나 나보다 큽니다 - 식물의 언어로 전하는 유연하고 단단한 일상

김파카 지음 / 카멜북스 / 2020년 6월

평점 :

숲노래 책읽기 2021.8.3.

인문책시렁 203

《내 방의 작은 식물은 언제나 나보다 큽니다》

김파카

카멜북

2020.6.22.

《내 방의 작은 식물은 언제나 나보다 큽니다》(김파카, 카멜북, 2020)를 읽다가 곳곳에서 갸웃갸웃합니다. 이를테면 37쪽 “식물도 생각할 줄 아는 존재가 된다면 ‘나는 왜 사는가, 내 인생에는 무슨 의미가 있는가’를 고민할 것이다”라든지 99쪽 “크게 자라기 위해서 반드시 거쳐야 할 일이 있다. 바로 못생겨지는 시간을 견디는 일이다.”라든지 “식물의 인생을 지탱하는 것은 물과 바람 그리고 흙이다” 같은 대목입니다.

우리는 으레 사람 눈썰미로 보려 하기에 풀꽃나무나 들짐승이나 헤엄이가 ‘늘 생각한다’는 대목을 모릅니다. 어떻게 풀꽃나무가 생각할 줄 모른다고 생각할 수 있을까요? 풀꽃나무나 애벌레한테는 “못생겨지는 시간”이란 없습니다. 그저 사람 눈썰미인데, 사람 가운데에서도 틀에 박힌 서울내기 눈썰미입니다. 모든 풀꽃나무는 저마다 다르고, 모든 사람도 저마다 달라요. 다른 삶과 몸과 넋이기에, 누구는 잘나고 누구는 못나지 않아요.

풀꽃나무는 사람이 아닌 터라 ‘식물의 인생’일 수 없어요. ‘인생 = 사람살이’입니다. ‘식물의 인생’은 틀린 말입니다. ‘풀꽃나무 한해살이’나 ‘풀꽃살이’쯤으로 바로잡아야겠는데, 풀꽃나무는 ‘물·바람·흙’이 아닌 ‘해·바람·비를 누리는 흙’을 바탕으로 살아갑니다. 이는 사람도 같아요. 그냥 ‘물’이 아닌 ‘비’이지요.

어느 풀꽃나무이든 그냥 물(거의 수돗물)을 주어서는 겨우 숨을 잇는다고 할 터이나, 싱싱하게 살아날 숨을 얻지는 못합니다. 예부터 마당이 아닌 그릇으로 풀꽃을 기르는 분들은 비가 오면 으레 그릇을 죄 비를 맞도록 바깥에 내놓았다가 들이기 바빴어요. 아무리 ‘사람이 손으로 물을 주어’도 ‘하늘에서 오는 비’만큼 풀꽃을 살리지 못하는 줄 알거든요.

비란 무엇이기에 풀꽃나무를 그토록 싱그러이 살릴까요? 비는 구름이지요. 구름은 아지랑이지요. 아지랑이는 바다이지요. 바다는 냇물이지요. 냇물은 샘물이고, 샘물은 빗물입니다. 늘 온누리를 돌고도는 싱그러운 숨결이기에 ‘비’라고 합니다. ‘비 = 흐르는 물 = 삶물·살림물’이요, ‘그냥 물(수돗물) = 갇힌 물·고인 물 = 죽음물’입니다. 숱밭(농장)에서는 그토록 싱싱해 보이는 풀꽃을 집으로 가져오면 이내 시드는 까닭을 읽어내야 합니다. 숱밭에서는 싱싱해 보이며 버티도록 ‘그냥 물’을 주니, 풀꽃으로서는 그 모습을 악착같이 지킬 뿐입니다.

그런데 풀꽃나무는 ‘해바람비흙’만으로 살아가지는 않아요. 해바람비흙에 ‘사랑’을 더해야 합니다. 비록 그냥 물을 받고 햇볕조차 없는 데에 있더라도 사랑을 받는 풀꽃은 야무지게 살아납니다. 사람도 이와 같으니, ‘돈이름힘’이나 ‘옷밥집’이 모자라거나 적거나 없더라도 ‘사랑’을 받을 적에 싱그럽게 피어나요.

마지막으로 《내 방의 작은 식물은 언제나 나보다 큽니다》는 내내 ‘햇빛’만 이야기하는데, 풀꽃은 ‘빛’이 아닌 ‘볕’을 먹습니다. “해가 잘 드는 곳”이란 “햇볕이 잘 드는 곳”입니다. 풀꽃이며 짐승이며 사람을 북돋우는 ‘해 기운’은 ‘햇볕’입니다. 햇볕이 적은 겨울은 풀꽃나무도 잠을 자지요. 빛만이 아닌 볕을 쬐는 풀꽃나무이기에, 그릇으로 풀꽃을 키우는 분이라면 으레 풀꽃그릇이 볕을 고스란히 받도록 헤아리면서 그릇을 자꾸자꾸 옮겨 줍니다. 해는 ‘빛·볕·살’을 온누리에 베푸는데, ‘빛·볕·살’은 또렷이 다릅니다.

그리고 ‘반려식물’이 나쁘지 않습니다만 ‘곁풀·곁꽃·곁풀꽃’을 헤아리면 좋겠습니다. 풀꽃을 ‘곁’에 둔다는 마음이 된다면, 해바람비에다가 흙하고 사랑을 곁에 두는 길을 늘 마음으로 읽어내리라 봅니다.

ㅅㄴㄹ

인생 첫 독립 후 식물을 키우기 시작했을 때 알게 되었다. 농장에서는 물만 줘도 잘 자라는 것 같던 식물들이 집에서는 어떤 모습을 보여주는지. (5쪽)

식물을 가장 잘 키우는 존재는 자연이다. 그 위대한 진실을 잘 알고 있는 사람은 바로 엄마였다. (66쪽)

처음 간 모임에서 아무도 나에 대해 알고 싶어하지 않는다면 그곳에 계속 있고 싶은 사람은 없을 것이다. 식물도 마찬가지다. 새로운 집에 갔는데 날 알려고 하지 않는다면 떠나고 싶을 것이다. (89쪽)

처음엔 햇빛과 환기가 그렇게나 중요한지 몰랐다. 며칠 동안 집에서 꼼짝 않고 나가지 않은 적이 있었는데 나도 몰랐던 우울감이 불쑥불쑥 튀어나왔다. (116쪽)