숲노래 시읽기

노래책시렁 115

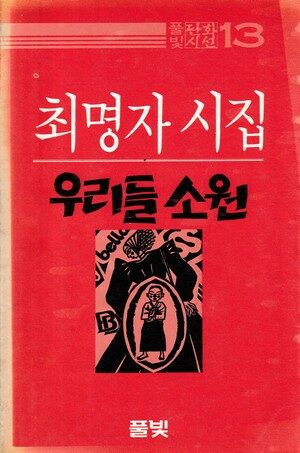

《우리들 소원》

최명자

풀빛

1985.3.15.

시를 잘못 아는 사람이 많습니다. 그저 시가 좋아서 읽는 분도, 시를 써서 시집을 묶고 싶은 분도, 시를 그야말로 잘못 압니다. 아이를 낳아 돌보는 삶을 ‘우리 스스로 겪고 마주한 대로 단출히 적으’면 고스란히 시입니다. 집안일도 아이돌보기도 안 했다고 하면, 설거지를 처음으로 거든 일을 시로 쓸 수 있고, 걸레를 처음 손수 빨아서 마루를 훔친 일도 시로 쓸 수 있습니다. 늘 도맡는 집안일이라면, 집안일을 놓고 하나하나 갈라서 “집에서 일하다”란 시집을 너끈히 묶어낼 만합니다. 이제는 사라진 버스 차장이란 일을 1980년대 첫머리에 하던 분은 그때에 《우리들 소원》이라는 시집을 내놓았습니다. 이러고서 수수한 ‘애 엄마’가 되었다고 얼핏 들었습니다. 이분이 ‘애 엄마’로 보낸 나날을 고스란히 옮긴다면 참으로 놀랄 만한 새로운 시가 태어날 텐데 하고 어림합니다. 그리고 아이를 낳아 돌보는 모든 수수한 어머니 아버지가 아이한테서 받고, 아이한테 물려주는 사랑을 맑은 눈빛으로 그대로 담아도 엄청난 시가 태어나겠지요. 멋지게 쓰려고 꾸미지 마셔요. 멋지게 꾸미면 시가 아니라 거짓말입니다. 곱게 쓰려고 애쓰지 마셔요. 낱말만 곱게 가리면 시가 아니라 허울투성이입니다. 시는 오롯이 우리 삶을 노래하는 글입니다. ㅅㄴㄹ

은미는 시를 썼다 / 자도 자도 자꾸만 졸립다고 / 난 은미 시를 읽다가 / 자꾸자꾸 울었다 // 16세에 안내원 생활 시작해 벌써 2년 / 같은 또래 여학생 실었을 때 굴욕스럽고 / 되지 못한 손님 만나 욕도 많이 먹고 / 하루 17∼18시간 중노동에 시달린 몸은 /그저 소원이 실컷 잠자는 것이다 (우리들 소원/70∼71쪽)

한참 먹다 보니 다리 하나가 없다 / 닭다리는 분명 둘인데 / 하나 어디 갔을까? / 병신닭을 뜯다 보니 은근히 화가 난다. // 헤헤거리고 간사하게 웃어대던 / 통닭집 주인이 안면을 싹 바꾸고 / 아래위를 훑어보며 / 아, 빠뜨릴 수도 있는 거지 / 뭘 그리 따지냐는 식이다. (통닭/114쪽)