-

-

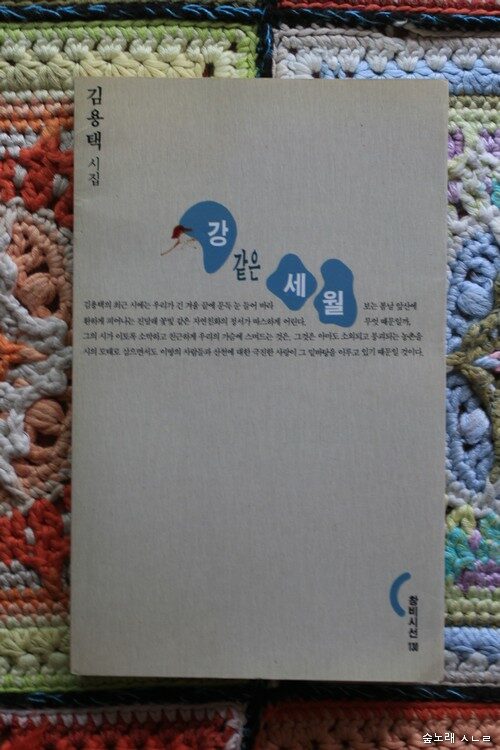

강 같은 세월 ㅣ 창비시선 130

김용택 지음 / 창비 / 1995년 2월

평점 :

노래책시렁 19

《강 같은 세월》

김용택

창작과비평사

1995.1.25.

냇물이 흘러 흙을 적십니다. 흙을 적시던 냇물은 방울방울 풀하고 꽃하고 나무한테 스밉니다. 풀하고 꽃하고 나무는 숲을 이루어 뭇숨결한테 스며들고, 이 기운은 다시 온누리를 고루 돌아서 냇물한테 돌아갑니다. 우리가 먹는 풀 한 포기는 냇물이요 빗물입니다. 냇물하고 빗물은 우리 숨을 이루면서 흙이며 돌이 됩니다. 바람이 가볍게 불며 물결이 일고, 바람결에 따라 이리저리 흐르는 냇물은 어디에나 포근히 어루만져요. 《강 같은 세월》을 읽으면 스러지는 냇마을 이야기가 잔뜩 흐릅니다. 모두 서울바라기로 냇마을을 떠나고 멧마을을 떠난대요. 이 시집이 나온 해가 1995년이니 그 뒤로 스무 해 남짓 흐르면서 시골은 더 줄어들고 서울은 더 커졌겠지요. 앞으로는 어떤 길이 열릴까요. 앞으로는 어떤 길을 갈까요. 냇물은 이 땅을 어떻게 적실 만하고, 우리는 냇물을 어느 만큼 곁에 두면서 몸으로 품을 만할까요. 어쩌면 냇물하고 빗물을 모두 잊고서 삶자리도 잊는 길은 아닌가요. 숲이 태어나고 비가 내리면서 흙이 싱그러이 살아나는 길은 모두 잊는 하루는 아닌가요. 마을은 냇물이 감돌며 안아 주기에 마을이 됩니다.ㅅㄴㄹ

그해 겨울은 참 따뜻했다 / 방학이 시작되었어도 아이들은 시골 할머니집에 더는 오지 않았다 강변은 텅 비어 있었고 따뜻한 날 주성이 혼자 물가에 나가 돌멩이를 힘껏 던지거나 강기슭 그늘에 언 얼음을 깨뜨리다가 심심하게 집으로 돌아가곤 했다 곧 해가 지고 밤이 왔다 (저 강변 잔디 위의 고운 햇살 1/71쪽)

(숲노래/최종규)