책 한 권을 읽고, 주제를 정해서, 저자의 이력과 다른 책들을 인용하고 자신의 주장을 설득력 있게 ....쓰시는 서재의 달인들께 감탄을 하면서... 아, 이래서 나는 안되는구나, 우리 달인들 만세! 하면서 좋아요,를 누릅니다. 어쩔땐 두번 눌러서 취소가 되기에 다시 세번째로 좋아요를 누를 때도 많아요.

그런데 막김치 같은 막글이라도 쓰지 않으면 다 까먹어 버려서 조금이라도 끄적여 보려고 서재에 들어왔는데, 어머나 추석이 일주일 전이었네? 일주일 동안 명절 후 남은 전이랑 음식 (여러 방식으로) 정리하고 분을 삭히느라 시간을 잊고 있었어요.

(여기 까지 쓰고 ... 잠시.... 집안 일)

그러니까, 나의 살림에 치여 있다가 이 책 이야기를 아직 하지 않았다는 생각이 들었다고요. 할 말이 얼마나 많았는데 죄다 엉키고 쌓이고 불어서, 그중 '이름 이야기'만 도드라져요. 이름...저자의 남사친은 세 번째 결혼을 하는데 매번 부인은 이름이 아니라 그냥 '와이프'로만 칭합니다. 이름이 가진 개별성을 뭉개버리는 그 행위에 제임스 볼드윈의 엣세이 Nobody Knows My Name을 인용합니다. (이 글은 번역본이 없나요?) 볼드윈은 약자, 소수자성에 대해서 글을 쓴 작가로 알고 있는데 아직 읽지는 못했고요. 그 '이름'에 담긴 무게에 공감했어요. 어쩌면 그건 아시아인들의 이름을 퉁 쳐서 아무렇게나 불러버리는 미국인들을 떠올리게 했으니까요. 커피집에서 '니 이름이 뭐니'를 처음 듣고, 아니 왜? 굳이? 내 이름을 니가? 싶었지만 알려 줬지요. 얘가 발음을 못해 .... 두 번 천천히 발음했어요. 그래도 못해. 내 뒤에 서있던 다른 손님이 '얘 이름이 .... 래'라고 해줄 땐, 아 이거 괜한 일을 했구나 생각이 들었어요. D 발음으로 시작하는 내 이름은 ... 발음이 쉽진 않았는데... 그래서 커피집 직원은 '오케이, 그럼 미스 DOE'로 할께, 라며 종이컵에 내 이름(???)을 적어버립니다. 자 그래서 나는 이름 모를 (미국식 홍길동 같은 가명) DOE가 되어버립니다. 나 이름이 있는데. 아래 올린 젤다 소설 구절도 아마 그래서 따로 표시해 놨었나봐요. 이름에 얽힌 이 슬프고 분한 사연이 내 맘 깊이 있었던 거에요. DEO 아니고 DOE가 되었는데 둘 다 내 이름 아님미다.

아시안 네임, 으로 검색하면 정말 기가 막힌 사연들이 많이 나옵니다. 내 경험은 약과에요.

그래서 그 다음부턴 커피집에서 이름을 물으면, 친하지 않고 관심도 없으면서 왜 이름을 묻나 싶지만 얘들은 퍼스트 네임이 흔한지라 (우리네 성姓 이 흔한 것 처럼) 별 부담 없이 묻고 마는거라 생각하면서, 그냥 발음하기 쉬운 이름을 대기로 했어요. 전 미국 커피집에선 그때 읽고 있는 작가를 따라, 리즈(엘리자베스 스트라우트), 매기(마가렛 애트우드), 메리(메리 셸리) 가 됩니다. 한국에선? **이 엄마구요.

---

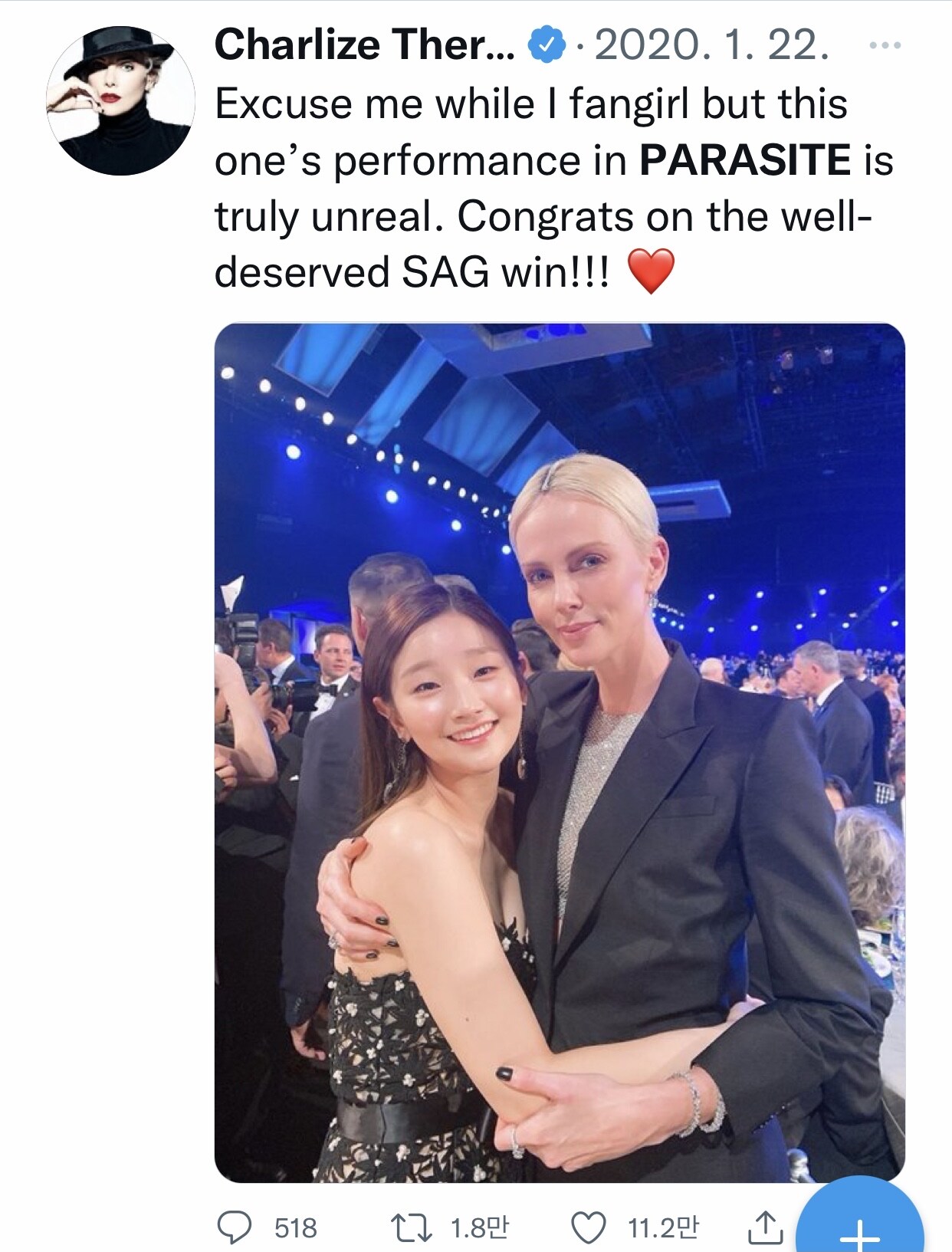

책을 읽으면서 이 트윗도 생각났어요. 오스카 때 박소담 배우를 만난 테론은 이렇게 썼어요. '디스 원' '얘' .. 무슨 fangirling이 이래요? 이름. 네임. 커피 집에서만 중요한거 아니잖아요??