제임스 조이스의 후원자를 자처했던 미국의 시인 에즈라 파운드는 조이스의 소설이 난해하다고 혹평한 비평가들을 향해 이렇게 일갈했다. “조이스는 작가다, 이 장님들아. 조이스는 작가라고!” 파운드가 조이스의 소설을 읽고 나서 당최 무슨 말인지 1도 모르겠다는 독자의 불평을 들었다면 혀를 차면서 그 독자를 한심하게 쳐다봤을 것이다. 조이스가 세계적으로 훌륭한 작가임은 분명한 건 사실이다. 하지만 독자의 시선을 무시하고 문학적 실험을 감행했다. 의식의 흐름 묘사와 신비로움이 더해지는 다양한 문체 속에는 수많은 수수께끼 혹은 의미심장한 실험적 의도가 감춰져 있다. 배경 지식 없이는 조이스의 문장을 제대로 음미할 수 없다. 무턱대고 읽었다가는 조이스가 완벽하게 설치한 이야기의 함정 속에 허우적거리기 쉽다. 조이스의 소설은 솔직히 어렵다. 여러 번 읽어도 불명확한 문장이 자꾸 눈에 걸린다.

조이스의 더블린 삼부작 《더블린 사람들》, 《젊은 예술가의 초상》, 《율리시스》는 더블린을 배경으로 만들어진 롤플레잉 게임과 같다. 독자는 소설에 나오는 더블린 사람이 되어 이야기에 자연스럽게 몰입한다. 《젊은 예술가의 초상》의 스티븐 디덜러스가 된다면 독자는 넓은 예수회 학교 교정을 거닐면서 친구와 함께 예술을 주제로 대화를 나눌 수 있다. 왠지 모범생이 된 것 같은 기분을 느끼게 될 것이다. 그렇지만 이야기를 진행할수록 주인공을 괴롭히고 방해하는 사람들이 등장한다. 독자는 스티븐처럼 이를 참고 넘어서야 한다. 강경한 아일랜드 민족주의자인 아버지와 기독교 윤리를 강조하는 어머니의 잔소리 종합 세트를 듣게 되면 집에 오랫동안 머물기 싫어진다. 이러한 간접적 경험을 통해 독자는 어린 시절 조이스의 내적 고통을 충분히 이해할 수 있다. 그리고 외톨이 모범생을 그냥 가만히 놔두지 않는 친구들의 놀림감에 맞서야 한다. 학교도 스티븐을 피곤하게 만드는 곳이다. 《젊은 예술가의 초상》 제3장에 지옥에 대해서 장황하게 설교하는 신부의 목소리를 끝까지 참고 들어야 한다. 엄청나게 긴 장면이라서 비기독교인 독자에게는 무척 지루하게 느껴질 수 있다.

《젊은 예술가의 초상》을 클리어 리드(Clear read)했다면 다음 스테이지 《율리시스》가 독자를 기다리고 있다. 조이스가 제작한 ‘더블린 삼부작’ 게임의 끝판왕이다. 1904년 6월 16일 하루 동안 스티븐, 레오폴드 블룸이 되어 더블린 시가지 전체를 둘러본다면 클리어 리드를 할 수 있다. 그런데 《더블린 사람들》, 《젊은 예술가의 초상》과 달리 《율리시스》 속에는 언어의 고어, 폐어, 속어, 비어, 은어 등 무려 3만 개의 어휘가 뒤섞여 있고, 동서고금의 문학, 철학, 역사, 신학, 예술 등에서 축적된 지식이 모자이크처럼 교묘하면서도 치밀하게 얽혀 있다. 《율리시스》의 주석은 독자가 미궁 같은 소설에 헤매지 않게 하려고 역자가 친절히 건네주는 실타래다. 《율리시스》를 이해하는 데 도움이 되는 실타래 같은 주석이 너무 많은 게 흠이지만, 인내심을 가지고 역자의 실타래를 잘 잡는다면 스티븐과 블룸의 여정을 쫓아갈 수 있다.

《율리시스》를 읽는다는 것은 어쩌면 무모한 독서일지도 모르겠다. 이 어렵고도 분량이 만만치 않은 소설을 읽어서 무얼 얻을 수 있다는 말인가. 《율리시스》가 오늘날 현대의 고전으로서 떳떳한 대우를 받고 있지만, 단순하게 ‘고전’이라는 이름을 믿고 이 책을 읽었다가는 실패와 좌절감을 맛보게 된다.《율리시스》를 죽기 전에 한 번 읽어볼 만한 고전이라고 생각해서 지난주부터 읽기 시작하여 현재까지 3장을 읽었다. 《율리시스》 1장부터 3장까지는 스티븐을 주인공으로 한 이야기인데 다음 장부터 레오폴드 블룸이 등장한다. 앞으로 읽어야 할 장은 총 15장. 이제 고작 3장을 읽었을 뿐인데 후회가 밀려온다. ‘고전’이라고 해서 함부로 덤벼들면서 읽으면 안 된다는 생각이 들었다. '극한독서'라고 해도 과언이 아니다.

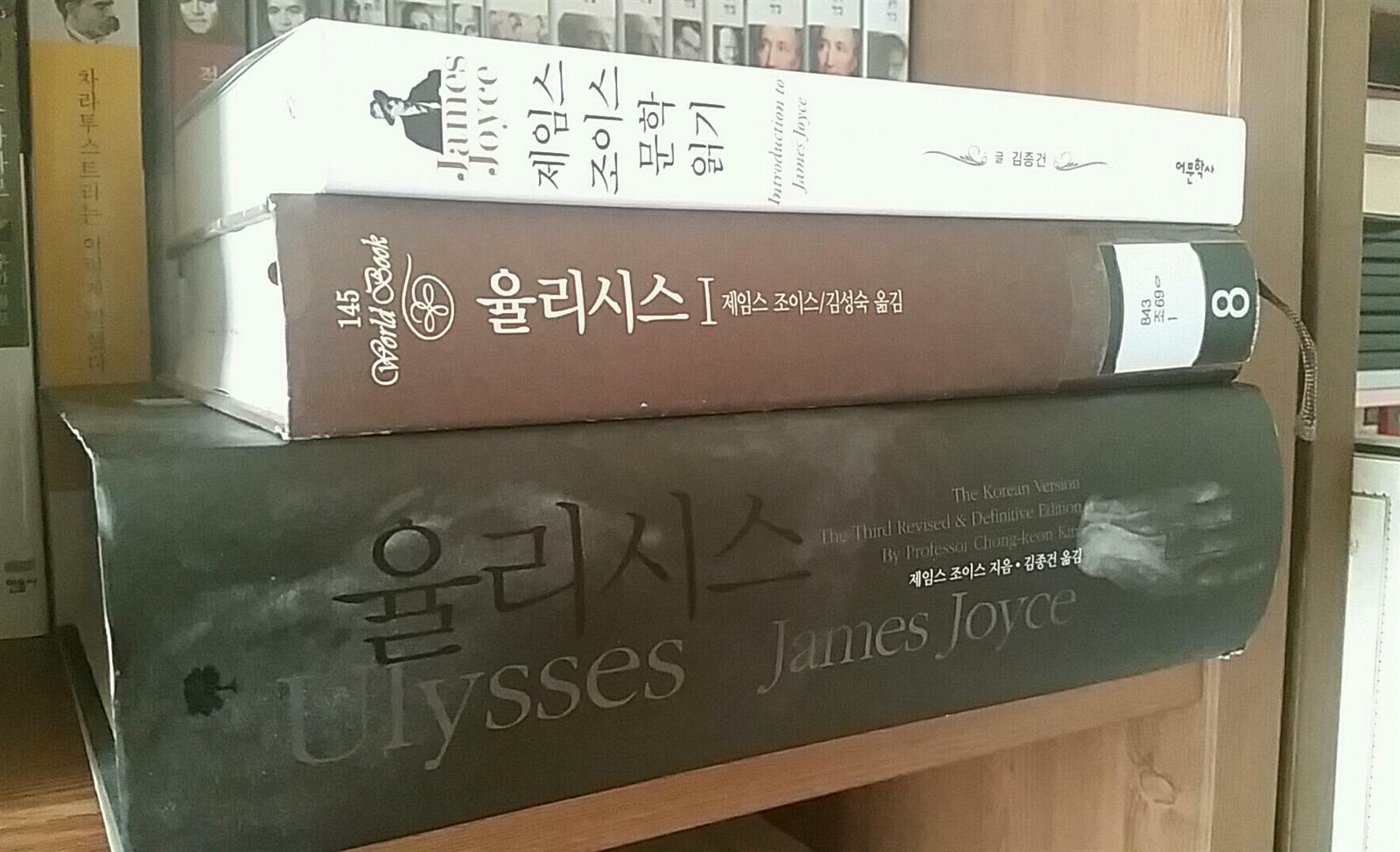

맨 처음에는 김종건 선생의 번역본(생각의나무, 2011)으로 시작했다. 이 책을 직접 실물로 보게 된다면, ‘이런 책을 누가 읽겠냐?’고 생각하게 된다. 전체 쪽수가 1300쪽을 족히 넘는다. 책도 쓸데없이 크게 만들었다. 독자가 읽으라고 만든 건지 아니면 책 베개로 삼아서 독자의 수면을 유도하려고 만든 건지 알 수 없다. 그래도 조이스 작품에 평생 연구와 번역에 열정을 바친 선생의 노력을 생각한다면 엄청난 책의 크기에 경외감이 느껴진다. 책 뒤편에 등장인물 소개, 줄거리, 작품 해석 그리고 1933년 《율리시스》 해금 조치에 결정적 영향을 준 울지 판사의 판결문도 실려 있다. 아쉽게도 생각의나무 출판사가 도산하는 바람에 《율리시스》는 서점에 구할 수 없다. 어문학사에서 나온 《제임스 조이스 전집》은 특별 한정판이라서 구입하고 싶어도 가격이 부담스럽다. 총 4권으로 이루어진 범우사 《율리시스》(1997)는 여전히 구할 수 있지만, 출판연도가 꽤 오래됐고 세 번째 개정 번역본인 생각의나무 《율리시스》와 비교하면 번역상 큰 차이가 있다. 김종건 선생은 기존 번역의 오류를 바로잡아 개정판을 내놓았다. (첫 번째 번역본은 1968년 정음사에서 출간되었다) 비록 가독성은 떨어지지만, 난해하기로 악명 높은 조이스의 문장을 우리말로 꼼꼼하게 번역한 선생의 노고에 찬사를 보내고 싶다. 우리말에 없는, 원문의 구두점(:)까지 그대로 살려서 번역했다.

김성숙 선생이 번역한 《율리시스》(동서문화사, 2011)는 가독성이 좋다. 김종건 교수의 명성을 믿고 그의 번역본을 무조건 읽으라는 법은 없다. 책 소개에 의하면 김성숙 선생은 ‘율리시스 학회’ 창학에 참여했으며, 김종건 선생과 마찬가지로 《율리시스》 번역과 연구에 인생의 절반을 바쳤다고 한다. 나는 사소한 것마저 궁금하면 더 자세히 알고 싶어 하는 성격인데 ‘율리시스 학회’가 어떤 단체인지 궁금해서 찾아봤다. 그런데 김성숙 선생 프로필과 마찬가지로 자세한 정보를 찾을 수가 없었다. 참고로 김종건 선생은 한국 조이스학회 명예회장이다. 율리시스 학회와 한국 조이스학회 사이에 어떤 연관성이 있는지 궁금하다.

나는 《율리시스》를 이렇게 읽는다. 물론 내 독서 방식이 옳다는 건 아니다. 각자 편한대로 《율리시스》를 읽으면 된다. 일단 김성숙 선생의 번역본으로 하루에 한 장씩 읽는다. 시간적 여유가 있으면 다음 장도 읽는다. 한 장을 다 읽었으면 김종건 선생의 번역본으로 주석만 따로 읽는다. 두 가지 번역본을 번갈아서 다 읽은 뒤에 참고서 격으로 《제임스 조이스 문학 읽기》(어문학사, 2015)의 상세한 해설도 읽는다. 해설을 읽다가 이해가 되지 않는 내용이 있으면 다시 김성숙 선생의 번역본을 훑어본다. 번거롭지만 이렇게 읽어야 반복적인 독서가 이루어진다. 여러 번 읽으면 어느 정도 텍스트 속에 숨겨진 조이스의 의도를 파악하게 되고, 이야기에 흥미를 느끼게 된다. 김종건 선생은 책의 머리말에서 지나치게 어려운 문장이나 추상적인 해석에 너무 얽매이지 말라고 조언한다. 복잡하게 생각하면 상황도 복잡하게 진행되듯이 《율리시스》가 어렵다고 생각하면서 읽게 되면 진짜 어렵게 느껴진다.

사실 조이스의 소설은 우리가 일반적으로 생각하는 ‘읽기 위한 소설’이 아니다. 조이스의 소설을 어렵게 생각하는 작가의 지인과 후원자들의 불만이 폭주하자 조이스는 이해가 되지 않으면 소리 내서 읽으라고 당부했다. 특히 아일랜드 악센트로 읽을 것을 권했다. 그러므로 조이스의 《율리시스》를 제대로 읽으려고, 아니 속는 셈 치고 조이스의 당부대로 문장을 듣기 위해서는 원서도 챙겨두어야 한다. 그리고 《율리시스》를 이제 막 읽는 사람으로서 당부하건대 《율리시스》를 읽을 땐 혼자서 읽지 마시길. 정말 힘든 일이다. 《율리시스》를 읽기 시작한 나 또한 《율리시스》를 제대로 이해하지 못하는 장님이나 다름없다. 혼자 읽기보다는 원서, 해설서를 갖추고 조이스를 좋아하는 사람들과 함께 《율리시스》를 읽는 것이 편하다. 단, 《율리시스》 완독 목표가 뚜렷하고, 인내심이 많은 사람이 한 두 명 있어야 한다. 이런 사람들이 있어야 《율리시스》 독서에 좌절감을 느끼는 동료들을 도와줄 수 있다. 한 사람이 독서를 포기하면 다른 사람도 그 분위기에 휩쓸려 포기하고 만다. 그래서 인내심 많은 사람의 역할이 가장 중요하다. 멱살을 잡아서라도 《율리시스》 완독을 달성할 수 있도록 이끌어야 한다. 아무리 《율리시스》를 읽고 싶어 하는 사람들이 많아도 인내심이 부족하면 목표를 달성할 수 없다.