[버릴까, 보관할까 '애물단지' 책 띠지의 비밀]

뉴스원 (2015년 7월 25일)

서점에서 책을 고를 때 가장 먼저 눈에 띄는 것이 띠지다. 이제 띠지는 선택이 아닌 필수로 자리 잡았다. 띠지 디자인이나 모양도 점점 다양해지고 있다. 표지 하단에 두른 가로 띠지가 대부분이지만 책 표지의 절반 이상을 차지하는 띠지도 있다. 띠지가 다양해졌다는 것은 그만큼 중요성이 커졌다는 말이다. 출판사 입장에서 띠지는 무척이나 유용한 광고다. 반면, 독자에게는 띠지가 성가시다. 책을 사자마자 띠지를 벗겨내어 쓰레기통에 버리는 사람이 많다. 띠지는 책을 잘 읽을 줄 안다는 책 전문가들에게도 외면을 받는다. 책을 많이 읽는다는 어느 다독가가 쓴 글을 본 적이 있는데, 좋은 책을 고를 때는 띠지의 유혹에 이끌리지 말라고 조언했다. 그분의 생각이 아주 틀린 말은 아니다. 요즘은 유명인이나 공신력 있는 언론사의 추천 평을 적는 띠지가 많이 보인다. 그러나 유명인 후광 효과만을 바라는 홍보 전략은 독자가 직접 책을 고를 수 있는 선택의 시야를 좁게 한다. 유명인이 읽은 책이라고 해서 무조건 좋은 책이 아니다. 서문과 목차를 훑어보면서 간략하게 책의 내용이 좋은지 안 좋은지 판단해야 한다. 띠지에 속아서 형편없는 책을 사게 되면 곤란하다.

띠지의 또 다른 단점은 쉽게 훼손된다는 것이다. 종이로 만들어진 거라서 조금이라도 충격을 받으면 꾸깃꾸깃해지고, 잘려나간다. 서점에 가면 띠지만 훼손되고, 책은 멀쩡한 것이 진열대에 있는 것을 보곤 한다. 서점을 찾는 손님들이 책을 폈다 접었다 하면서 만지게 되니까 띠지가 훼손된다. 너덜너덜해진 띠지가 달린 책을 누가 사겠는가. 딱 봐도 여러 사람의 손길이 거친 책이라는 걸 안다. 띠지가 깨끗해야 ‘새 책’ 느낌이 난다. 그런데 생각해보면 조금이라도 훼손된 띠지가 달린 책을 고르지 않는 심리가 우습다. 어차피 새 책을 사더라도 깨끗한 상태의 띠지를 버릴 텐데. ‘새 책’이라고 생각하면서 고른 책이 겉으로는 깨끗해 보여도 이미 수많은 손님은 그 책을 만졌다. 띠지 비용이 많이 들지 않는다고 해도 추가로 만들어서 다시 책에 씌우는 일은 비용과 인력 면에서 낭비에 가깝다. 심하게 훼손된 띠지는 버리고, 책은 진열대에 그대로 놔뒀으면 한다. 띠지를 좋아하지 않는 손님들이 띠지 없는 책을 고를 수 있기 때문이다.

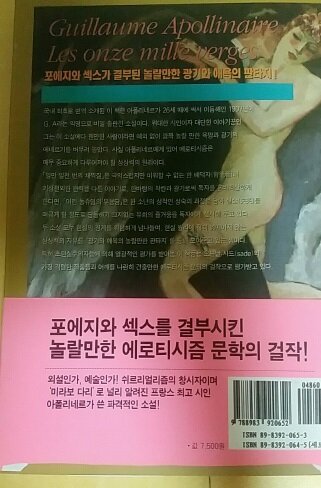

필자는 띠지를 선호하는 편이다. 사실 책을 사서 모으겠다는 생각을 하기 전까지만 해도 띠지를 버렸다. 그러다가 시간이 지나면서 띠지에 대한 생각이 달라졌다. 띠지 또한 책 표지의 일부로 보게 되었다. 책을 읽을 땐 띠지를 벗기고, 다 읽으면 다시 띠지를 씌운다. 책을 깨끗하게 읽어야 마음이 편안해지는 결벽 증세가 있어서 띠지가 조금이라도 접히거나 째지면 눈에 거슬린다. 그래서 띠지를 책갈피로 사용하지 않는다. 예전에 아폴리네르의 소설집 《일만일천 번의 채찍질》(문학수첩, 1999)의 띠지를 실수로 훼손한 적이 있었다. 상당히 야한 묘사가 많은 이 프랑스 소설은 절판된 지 꽤 오래돼서 운 좋게 알라딘 회원 중고로 나온 걸 주문했다. 책을 담은 종이 포장지를 칼을 뜯다가 그만, 띠지 일부가 잘려나가고 말았다. 포장지를 개봉하고 책 상태를 확인해보니까 한 번도 펼치지 않은 책이라고 믿을 정도로 아주 깨끗했다. 칼질 한 것이 후회되었다. 칼에 잘려나간 흔적이 남아 있어도 띠지를 차마 버릴 수 없었다. 이제는 책을 사면 띠지를 버리지 않는 것이 나만의 특이한 원칙이 되어버렸다. 이렇다 보니 띠지가 있는 초판본을 가지고 싶다는 집착이 생기고 말았다. 1판 1쇄, 처음 나왔을 당시에 나온 띠지가 완벽하게 있는 초판본.

며칠 전에 모 알라딘 이웃님의 블로그에서 읽었던 글이 생각난다. 책 수집가에 대한 내용의 글이었다. 엘러리 퀸은 책 수집가의 진화 단계를 ‘애호가’, ‘감식가’, ‘수집광’, ‘서적광’으로 구분했다. ‘애호가’는 별다른 생각 없이 책을 모으는 평범한 수준이고, ‘감식가’가 되면 자신의 수집한 책을 초판본으로 바꾸고 싶어 한다. 그다음 단계인 ‘수집광’은 인쇄소에서 나오자마자 얼마 안 된 따끈따끈한 상태의 책을 수집한다. 마치 새벽에 빵집에 금방 구워서 나온 빵을 사는 손님들처럼 말이다. ‘서적광’은 저자 사인이 있는 초판본을 수집한다. 필자는 띠지가 없으면 안 되는 ‘감식가’였다.