-

-

책벌레와 메모광

정민 지음 / 문학동네 / 2015년 10월

평점 :

헌책방은 애매한 단어다. '헌책'이라는 게 어디 있나. 그냥 책이다. '오래된 책방'이라고 쓰는 것이 더 편하다. 오래된 책방은 정말 오랜 세월 그 자리에서 책을 팔고 있는 집이다. 그 집에 쌓여있는 책들은 책이 아니고 문화며 역사다. 70년대에 나온 책에는 경제개발 시대의 새까만 먼지가 묻어있다. 80년대 전공서적을 들여다보면 콧구멍 속이 매캐해진다. 책방에서 책을 고르는 건 묘한 전율이 있다. 어떤 책을 사겠다고 작정하고 찾아 나서는 경우는 대개 드물다. 오히려 책이 찾아온다는 게 맞다. 오늘은 어떤 책이 있을지 막연한 호기심으로 기웃거린다.

저자나 지인이 면지에 사인을 남긴 책, 행간마다 꾹꾹 눌러 그은 밑줄로 굵은 볼펜 심 자국이 선명한 책, 여러 번 넘겨 읽은 증거인양 곳곳에 찢어진 흔적이 있는 책. 고서쯤 되면 가치도 평가받지만 사람 손길을 많이 거친 헌책은 그저 버려도 되는 책으로 치부되는 게 현실이다. 책과 맺은 인연이 이렇듯 하찮다. 그깟 책쯤이야 버린다 한들 무슨 대수랴, 하고 생각하는 이들이 많다. 과연 책이 그렇게 버려져야 할 존재인가. 책이라는 게 그렇게 하찮은 존재에 불과한가.

오래된 책을 만나는 또 하나의 묘미는 누군가의 흔적 속에서 나의 어떤 기억과 다시 만나게 되는 것이다. 전 책 주인의 심중이 드러난 한 줄의 메모는 그 책의 고고학적 연대기이자 숨결이다. 책 안에 들어있는 비밀스러운 사연들은 선택한 이가 받는 덤이다. 커버를 넘기면 연필로 꾹꾹 눌러 쓴 편지글이 적혀 있다. ‘보고 싶은, ○○에게’로 시작하는 문장만 봐도 가슴이 두근거린다. 편지글을 쓴 사람은 자신의 애틋한 마음을 책과 함께 사랑하는 사람에게 전달하고 싶었을 것이다. 저자가 직접 사인까지 해준 책도 책방에 발견된다. 책을 준 저자, 그 저자의 친필 사인 본을 받은 사람 모두 유명하면 책의 가치가 높아진다.

자신의 물건에 자신만의 흔적을 남기고 싶은 건 자연스럽다. 책의 경우 보통 날짜와 자신의 이름을 적거나, 간단한 단상을 적기도 한다. 어떻게 보면 책 속의 흔적들은 자신이 간직하는 책에 그 소유를 밝히기 위해 찍는 도장과 같다. 동양에서는 책의 소장자가 자기의 소유임을 알리기 위해 ‘장서인’을 찍는다. 우리나라 애서가들은 책에 있는 전 주인의 장서인을 따로 도려낸다. 장서인이 잘려나간 종이 부분이 흉물스러운 상처처럼 남는다. 그러면 거기에 종이를 덧대어 붙인 뒤에 자신의 장서인을 찍는다. 반대로 중국 애서가들은 전 주인의 장서인을 없애려고 하지 않는다. 장서인이 많이 찍혀있는 책이 가치 있다고 생각한다. 도장이 많이 찍힌 종이가 지저분하게 보여도, 책값은 올라간다. 유명인의 장서인이 하나라도 있으면 책값이 더 오른다. 그때나 지금이나 유명인의 흔적이 있는 책은 귀한 대접을 받는다.

나는 책방에 가면 전 주인의 흔적이 고스란히 남아있는 책을 산다. 지저분하게 보이는 남의 흔적들을 애써 지우려고 하지 않는다. 장서가인 최석정의 말씀처럼 ‘책을 모을 힘이 있어서 책이 내게 모인 것’이다. 책이 내 곁에 있는 것만으로도 행복하다. 때를 밀려고 때밀이 수건으로 피부를 박박 문지르면 피부 살갗이 벗겨지듯이 종이의 때를 억지로 없애면 책 상태가 더 나빠진다. 헌책에 익숙하지 않은 사람은 주인의 이름이 적혀 있는 책을 선뜻 사지 않는다. 당연히 새 책이 좋다. 누구나 깨끗한 상태의 책을 읽고 싶어 한다. 그래야 읽을 맛이 난다. 연필 자국으로 덮인 활자가 눈에 거슬릴 수 있다. 그렇지만 주인의 친필 메모에 공부에 대한 주인의 열정을 확인할 수 있다. 활자가 적힌 책이어도 그 책 내용을 이해하지 못한 독자의 눈에는 타블라 라사(Tabla rassa)일 뿐이다. 진정한 애서가는 책 한 권을 읽다가 불현듯 떠오른 생각을 책의 여백에 기록해둔다.

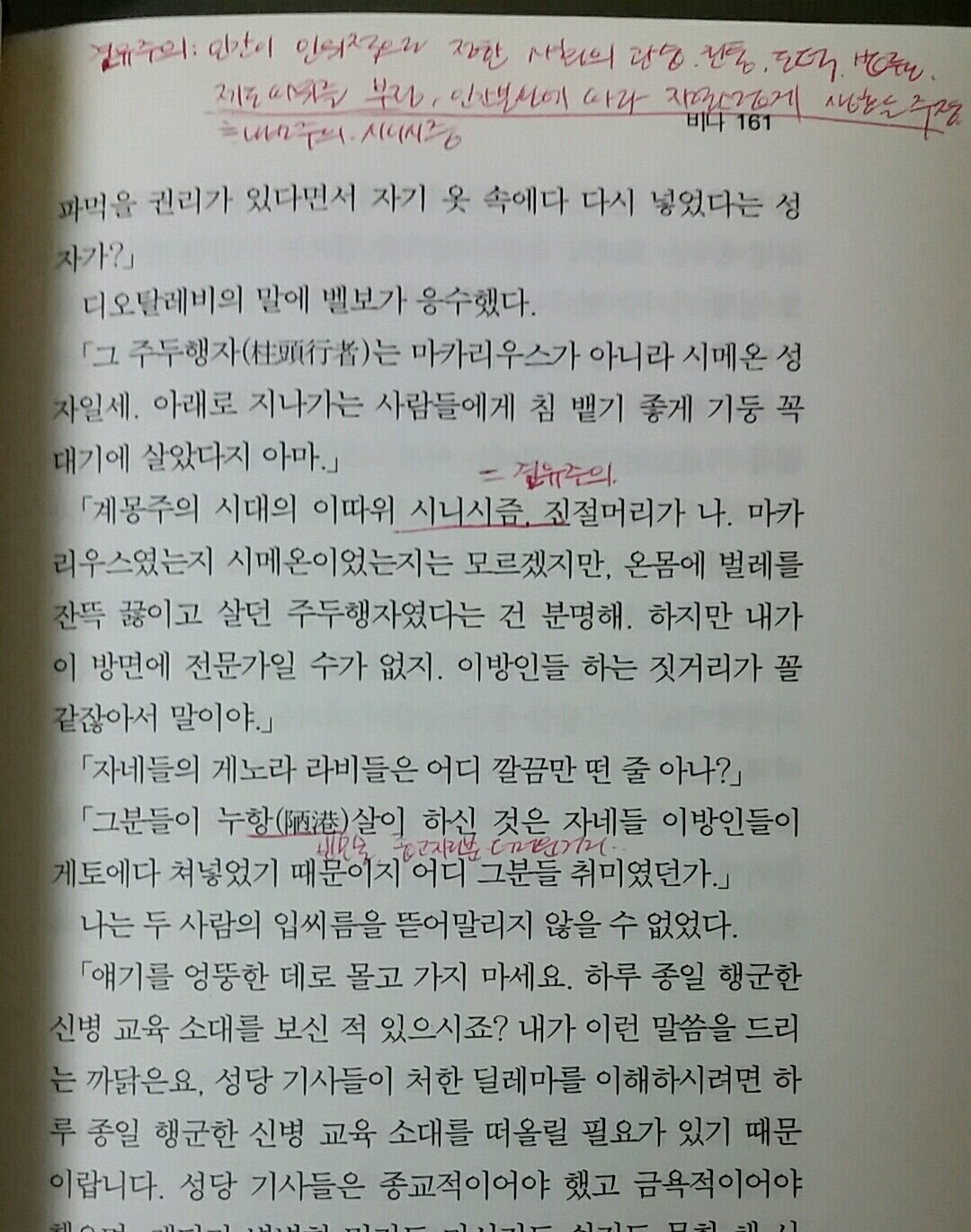

내가 책방에 산 움베르토 에코의 소설 《푸코의 진자》 1권 페이지마다 밑줄을 긋고 메모를 한 부분이 많다. 더러는 그 밑줄이 내 생각과 맞아떨어지고 어떤 부분은 의문을 품게 된다. 타인의 마음을 더듬는 것이 즐겁다. 책을 읽으며 저자의 마음이나 생각을 가늠하는 것 말고 나보다 먼저 책을 읽은 독자의 마음을 느끼는 재미도 보통이 아니다. 다른 인생과 교감하는 즐거움이다. 알뜰살뜰 적어둔 주인의 메모는 다음 책 주인의 가슴에 식은 공부 열정의 온도를 다시 뜨겁게 해준다. 굳이 주인의 기록을 그대로 따라가지 않아도 된다. 내 생각이 주인의 생각과 다르다면 새로운 생각의 길을 만들면 된다. 또 다른 여백에 메모를 남기는 것이다. 메모에는 책 읽은 사람의 생각이 갇혀 있다. 이것은 서가에 꽂혀있을 때는 박제돼 있다가도 지식이 필요한 독자들을 만나면 다시 살아 숨 쉰다.

특별한 하늘의 운이 따르지 않는 이상, 책의 전 주인을 만나는 건 불가능하다. 단지, 주인이 어떤 사람이었을까 추측만 하게 된다. 그러나 주인이 남긴 글씨 속에 주인의 얼굴이 희미하게나마 보인다. 그가 애정 어린 눈빛으로 책을 파고드는 모습 말이다. 책 속의 메모는 한 인간이 책에 쏟아온 열정과 떨림을 엿보게 해 준다. 애서가는 눈빛으로 책을 갉아먹는다. 책벌레가 사라졌다고? 나는 이 말에 동의할 수 없다. 내가 아는 한 책방에 가면 이름 모를 책벌레들의 흔적으로 지저분한 책들을 발견한다. 책방에 가득 쌓인 책더미 사이를 지나다니는 책벌레를 만나곤 한다. 두어(蠹魚, 책벌레)가 습기를 좋아하고, 햇볕을 싫어하는 것처럼 인간 책벌레는 자신이 원하는 책을 찾을 때까지 어두컴컴한 책방에 서식한다. 나는 또다시 그곳에 간다. 책을 구경한다. 메모 흔적 가득한 낡은 책을 고른다. 다시 한 번, 책 속에 내 취향이 비슷한 독자, 아니 인간 책벌레 동지의 인생을 만난다.