장샤오위안의 《고양이의 서재》(유유, 2015)을 읽다가 개인적으로 재미있게 느껴지면서 공감되는 일화가 눈에 띄어서 여기에 소개해본다. 장샤오위안은 과학사학자이자 천문학자이면서도 성(性)을 연구한 적이 있는 독특한 이력을 가지고 있다. 서평을 꾸준히 작성할 만큼 책을 모으고 읽는 것을 좋아하는 중국의 ‘책벌레’다. 그의 유별난 책 사랑은 외국에 여행을 가서도 이어진다. 장샤오위안은 독일을 여행하다가 베를린에 있는 에로티크 박물관을 방문하게 되는데 이곳에서 나온 소장품 목록을 갖고 싶었다. 하지만 박물관에 책이 없어서 구하지 못했다. 몇 년이 지난 후, 장샤오위안은 어느 여성과 함께 포르투갈 리스본 거리를 걷다가 작은 서점을 발견했다. 참새는 떡방앗간을 지나칠 수 없는 법. 서점 내부를 둘러보고 싶은 마음에 발길을 향하는 순간, 서점 진열대에 자신이 예전에 사고 싶었던 베를린 에로티크 박물관 도록이 있는 것을 발견했다. 그는 당장 이 책을 샀다. 운이 좋게 레어템을 획득했다. 그런데 서점의 여성 직원은 영어로 ‘Erotic’이라는 문자가 크게 박힌 책을 고른 장샤오위안에게 묘한 표정을 지었고, 그런 책을 구매한 사실을 동행한 여자에게 들키고 말았다. 서점의 여성 직원은 섹슈얼한 내용이 있는 책을 고르는 손님을 이상하게 생각했고, 동행한 여자는 서점 직원들이 자신과 장샤오위안을 불륜 관계로 보는 건 아닐지 걱정했다. 반면 장샤오위안은 여성 직원이 자신을 어떻게 생각하는지 개의치 않았다. 원하던 책을 손에 넣었으니 그저 즐거웠다.

나도 장샤오위안처럼 성을 주제로 한 책을 모으는 것을 좋아한다. 지금까지 모은 책들은 대부분 성을 문화나 역사적 관점으로 정리한 내용이거나 잘 알려지지 않은 유명 작가가 쓴 성애소설이다. 이런 책들은 남성 독자들의 관심을 많이 끌 법한데 실제로는 잘 팔리지 않는 듯하다. 서점에 구할 수 없고, 대부분 절판의 운명을 맞는다. 이런 책을 사고 싶은 마음은 있어도 주위 사람들이 이상하게 생각할까 봐 사지 못한 채 그저 책 앞에서 입맛만 다신다. 장샤오위안처럼 물불을 두려워 않는 용기와 어떤 시선(특히 서점 여성 직원)에도 주눅이 들지 않는 당당함이 있어야 제목에 ‘sex’가 들어간 책을 살 수 있다. 그렇지만 서점에서 이런 책을 여성 직원 앞에 내보이면 오해의 시선을 받을 수 있다. 마찬가지로 이런 상황에서 남성 직원도 그렇게 생각한다. 일을 하느라 여념이 없어도 평범한 손님들이 고르지 않는 책을 사는 손님의 속내가 무척 궁금할 것이다. 성 관련 책을 고르는 손님은 소수에 불과하다.

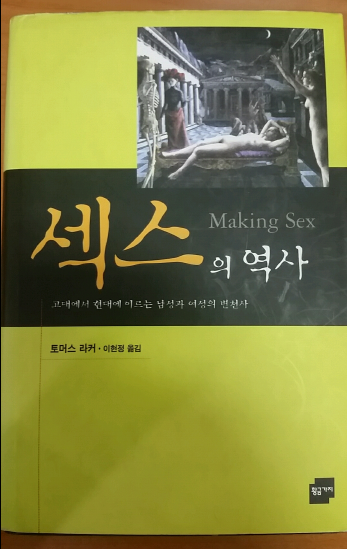

작년에 알라딘 대구점에서 토머스 라커의 《섹스의 역사》(황금가지, 2000)를 샀다. 이 책은 정말 특별하다. 국내에 섹스와 문화와의 이해관계를 중점적으로 다룬 책을 만나기가 쉽지 않다. 게다가 판이 일찍 끊겼다. 2000년에 나온 책이라서 재출간 여부가 불투명하다. 내가 이 책을 특별하게 여기는 또 다른 이유가 출판사가 ‘황금가지’라는 점이다. 황금가지 출판사는 민음사의 장르문학 전문 자회사이다. 1996년에 ‘황금가지’ 출판사가 정식으로 출범했으니 《섹스의 역사》는 출판사가 들어선 지 4년째로 접어든 초창기에 나온 셈이다. 그런데 재미있는 사실은 《섹스의 역사》가 출간되기 전에 이미 황금가지 출판사에서 《성과 사랑의 역사》(1996)라는 제목의 책을 낸 적이 있었다. 알라딘에 검색하면 프랑스 아날학파 역사가 필립 아리에스가 책의 저자로 나오는데 필립 아리에스의 단독 저작물이 아니다. 성 과학과 각종 성 담론에 관한 프랑스 학자들의 저작물을 발췌한 내용을 모은 것이다. 이 책에 미셸 푸코의 글(제목은 ‘순결의 투쟁’)도 수록되어 있는데 《성의 역사》(나남출판, 2004)에서 발췌한 내용이다.

어쨌든 《섹스의 역사》를 운 좋게 발견해서 기분은 좋았으나 사는 것이 문제였다. 이 책을 고른 손님을 직원들은 어떻게 생각할까. 벌써 내 심장에 진땀이 흘러내리기 시작했다. 알라딘 매장 직원들은 대체로 나이가 젊다. 나도 그들과 같은 세대라는 점에서 직원들이 《섹스의 역사》를 고른 자기 또래 손님을 이상하게 볼 것이다. 《섹스의 역사》를 내 것으로 만들고 싶었기에 직원과의 민망함을 줄이려고 남성 직원에게 책값을 지불했다. 책 바코드를 찍고 책값을 직원의 손에 건네주기까지 걸리는 시간이 이렇게 길게 느껴진 적은 처음이었다. 만약에 이 책을 살 것인지 말 것인지 오랫동안 망설였다면 장샤오위안 같은 손님이 샀을 것이다. 용기 있는 자만이 좋은 책(?)을 차지한다.

하지만 그 정도의 경험은 약과였다. 몇 달이 지나고 알라딘 대구점에서 윌리엄 A. 유잉의 《몸》(까치글방, 1996)을 사면서 또다시 민망한 시간이 찾아왔다. 《몸》은 성 관련 책이 아니라 인간의 신체를 찍은 예술 사진들을 소개하는 책이다. 이 책을 발견했을 당시에 《몸》은 비닐 덮개 안에 보관된 채 책장에 꽂혀 있었다. 이 책이 19세 미만 청소년이 봐서는 안 되는 건 줄 알고, 보호 차원에서 비닐 덮개를 씌운 것일까? 비닐 덮개가 뜯겨져 있지 않아서 책 보존 상태가 아주 훌륭했다. 이 책도 시중에 구하기 힘들어서 온라인 중고가가 꽤 높게 책정되어 있다. 이때 사지 않으면 평생 후회하게 된다. 그런데 이번에는 책 표지가 신경이 쓰인다. 책 앞표지는 벌거벗은 여성의 복부가, 뒤표지는 역시 벌거벗은 상태인 여성의 등 부분이다. 지금 생각해도 책 앞표지를 보면 볼수록 민망하다. 딱 봐도 벌거벗은 여성의 복부라는 걸 한눈에 알 수 있다. 가슴 아랫부분이 살짝 드러나 있고, 책 중간에 있는 배꼽이 독자의 시선을 사로잡는다. 책 제목을 넣지 않은 디자인 방식이 오히려 자극적으로 느껴지게 한다. 페티시즘을 불러일으키는 듯한 책 표지가 난감하다. 역대 우리나라 출판물 사상 가장 특이한 책표지다. 《몸》도 《섹스의 역사》를 샀을 때처럼 책 계산을 남자 직원에게 맡겼다. 다행히도 《섹스의 역사》와 《몸》은 각각 다른 남성 직원이 계산했다. 만약에 동일 직원에게 계산을 맡겼다면 이런 책을 고른 독자의 취향을 의심했을 것이다. 이제는 민망한 상황을 겪고 싶지 않아서 웬만하면 성 관련 책은 온라인 중고책 판매 사이트에서 주문한다. 장샤오위안처럼 직원의 눈치에 신경 쓰지 않는 대범함을 키워야겠다. 아직 나이가 어려서 그런지 성 관련 책을 서점에서 사는 일이 민망하다.