올해는 최명희의 《혼불》이 10권으로 완간된 지 스물 번째 해다. 1990년에 1부와 2부 내용을 담은 네 권의 책이 한길사에서 선보였고, 1996년 12월에 5부 여섯 권의 책이 나왔다. 한길사 판본은 절판되었고, 2009년에 판권이 매안 출판사로 옮겨 재출간되었다.

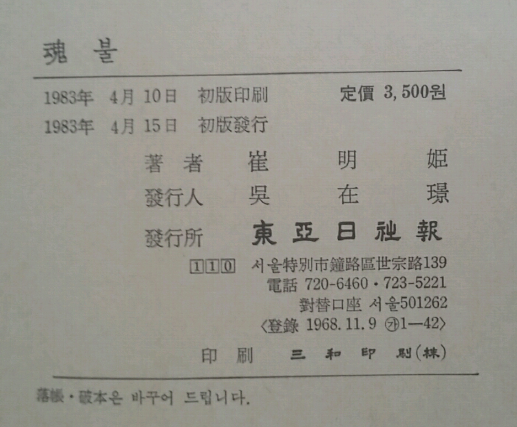

《혼불》 1부는 1981년 동아일보 창간 60주년 기념 장편소설 공모에 당선된 작품이다. 공모전 상금은 2천만 원. 그 당시로선 어마어마한 상금 액수이다. 정식 작가가 되기 전에 최명희는 여자고등학교에서 국어를 가르치던 평범한 교사였다. 그런 그녀가 1980년대 초 한국 문단에 파란을 일으키면서 등장할 거라고 아무도 예상하지 못했을 것이다. 1980년 중앙일보 신춘문예 소설 부문에 단편 『쓰러지는 빛』이 당선되어 등단하였다. 이듬해에 최명희는 자신의 인생뿐만 아니라 한국 문단 역사에 길이 남을 작품을 남겼다. 그 작품이 바로 《혼불》 1부다. 《혼불》로 주목받은 최명희는 1988년 9월부터 1995년 10월까지 월간 <신동아>에 《혼불》 2부에서 5부까지 연재했다. 소설이 연재되는 데 걸린 세월은 만 7년 2개월. 국내 월간지 사상 최장 연재 기록이다.

그녀는 난소암 투병 중에도 펜을 끝까지 놓지 않은 채 원고지에 매달렸다. 병마와 싸우는 고통스러운 집필 끝에 5부까지 마무리할 수 있었다. 《혼불》 10권 완간 이후로 최명희는 5부 이후의 이야기 구상을 염두에 두었으나 그녀의 몸속에 있는 혼의 기운이 거의 소진된 상태였다. 결국, 소설을 끝맺지 못하고 1998년 12월에 세상을 떠났다.

《혼불》은 일제 강점기 남원지방을 배경으로 종가를 지키는 여인 3대의 삶을 추적했다. 제목의 ‘혼불’은 사람이 죽기 전 몸에서 빠져나가는 생명을 뜻한다. 작품에서의 혼불은 이른바 정신의 불이며 존재의 불꽃으로 한 인간 혹은 한 민족의 핵이 되는 요체를 상징한다. 안타깝게도 영원히 끝내지 못한 미완성으로 남았지만, 문장마다 스며든 우리말 가락과 치밀하게 복원된 민속 풍습에 대한 묘사가 뛰어나다.

《혼불》 1부는 1983년 동아일보사에서 처음 출간되었다. <신동아> 연재 시절에 《혼불》을 접한 독자들의 현재 나이는 대략 50세 초반에서 60대 후반이다. 이들은 동아일보사에 나온 1부를 기억하고 있을 것이다. 그러나 1990년대에 한길사 《혼불》을 알게 된 독자들은 동아일보사 판본의 존재를 잘 모를 수 있다.

사실 나도 《혼불》 1부가 따로 출간된 적 있는 사실을 최근에서야 알았다. ‘이상한 나라의 헌책방’ 주인장 윤성근 씨의 책 《심야책방》(이매진, 2011)에 《혼불》의 역사를 정리한 글이 있다.

동아일보사 판본은 매안 출판사 판본으로 읽을 수 있는 《혼불》 1부를 담고 있는 책이다. 그런데 이 한 권의 책을 원하는 독자가 있다. 동아일보사 《혼불》 1부는 《혼불》의 시작을 알리는 최초의 책이다. 당연히 애서가들은 더 이상 구하기 힘든 최초의 책을 가지고 싶어 한다. 그래서 동아일보사 《혼불》 1부도 온라인 헌책 중고가가 악명 높기로 유명하다. 더욱이 초판일 경우, 책의 값어치가 더 오른다. 기본적으로 중고가 금액이 5만 원이며 가장 비싼 가격은 십만 원이 훌쩍 넘는다.

나는 동아일보사 《혼불》 1부의 존재만 알고 있었다가 어제 운 좋게도 대구시청 근처에 있는 헌책방 ‘평화서적’에서 샀다. 이 책은 잔뜩 쌓아 올린 책 무더기 제일 밑에 깔렸었다. 이걸 발견하는 순간, 숨이 멎는 줄 알았다. 진짜 이 짜릿한 기분 때문에 헌책방을 안 갈 수가 없다. 악명 높은 금액의 희귀도서를 싸게 살 때가 기분이 더 짜릿하다. 지불한 돈은 천 원짜리 지폐 두 장이었다. 이제 《혼불》 10권을 갖추면 된다.