-

-

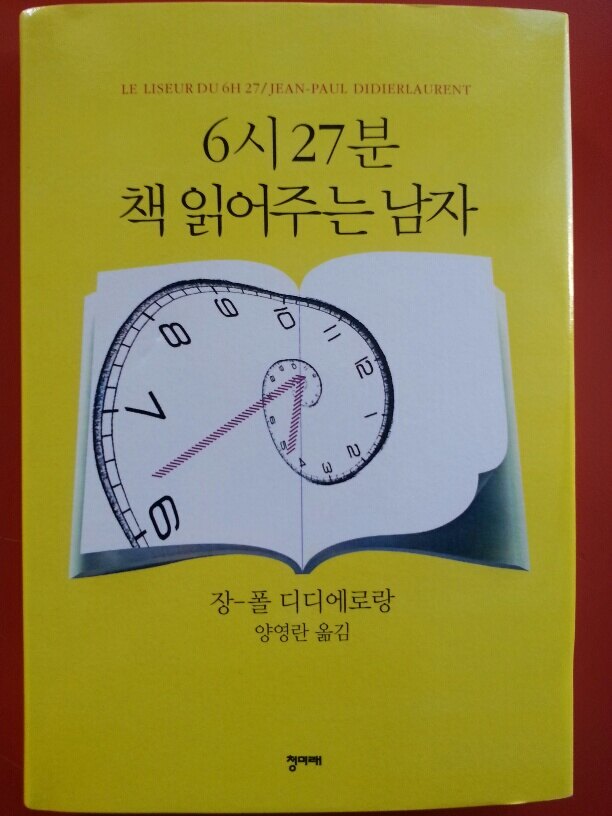

6시 27분 책 읽어주는 남자

장-폴 디디에로랑 지음, 양영란 옮김 / 청미래 / 2014년 9월

평점 :

[6시 27분 책 읽어주는 남자/장-폴 디디에로랑/청미래]책의 낱장까지 살려내는 남자

언젠가 소설을 읽어주는 라디오 프로그램이 있었다. 막 책읽기에 빠진 때라서 운전할 때마다 듣곤 했다. 끝까지 들을 형편이 되지 못했지만, 잠깐의 순간만이라도 낭랑한 성우의 목소리로 소설을 들으면서 상상과 모험의 세계로 떠나곤 했다. 김선영의 <시간을 파는 상점>도 그렇게 알게 된 책이었다.

만약에 버스나 지하철에서 책 읽어주는 사람이 있다면 나는 귀 기울일까. 목소리가 굉장히 좋거나 내용이 흥미롭다면 아마도 솔깃해하지 않을까. 한국의 현실에서는 복잡한 곳에서 시끄럽게 한다며 핀잔을 들을까. 어쨌든 대중교통을 타면서 책을 읽어준다는 것은 대단한 용기가 필요한 일이다. 소설 속의 남자는 투명인간 같은 삶을 사는 남자여서 타인의 시선에 신경을 쓰지 않기 때문일까,

주인공 길랭 비뇰은 책을 파쇄하는 일을 하는 남자다. 팔리지 않거나 창고에서 오래 묵은 책들을 파쇄해서 새로운 인쇄용지를 만들어 낸다. 길랭은 파쇄하는 기계인 체르스토르 500에게 불만이 많다. 한꺼번에 수천 권의 책을 먹어치우는 모습이 마치 먹성 좋은 괴물 같아서다. 뭔가를 먹고 나면 이 사이로 끼게 되는 찌꺼기가 있다. 이 괴물도 깔끔하게 책을 먹어치우지 못해 늘 몇 장의 낱장을 남기게 된다. 결국 길랭은 책이 파쇄 되면서 남기는 낱장들을 모아서 이른 아침 출근시간마다 전철에서 그 낱장들을 읽어주게 된다.

길랭이 전철을 타는 6시 27분은 그렇게 책 읽어주는 시간이 된 것이다. 제대로 된 책이 아닌, 서로 아무런 관련도 없는 책들에서 떨어진 낱장들, 각각의 책에서 구원받은 낱장을 읽어주는 것이다. 순서도 없고 내용도 도중에 끊기지만 누구하나 제지하는 사람이 없다. 오히려 그가 책읽어주는 시간에 맞춰서 전철을 타는 사람이 있을 정도다

어느 날 길랭은 전철에서 80대 할머니 팬들을 만나게 된다. 책 읽어주는 시간에 맞추어 일부러 전철을 타러 온다는 할머니들은 길랭에게 책 읽어주기를 부탁한다. 길랭이 양로원에서 처음으로 책을 읽어주던 날의 풍경이 예사롭지 않다.

기껏 낱장을 읽어주었을 뿐인데, 할머니들의 질문이 폭포처럼 쏟아진 것이다. 낱장의 이야기에서 무한대의 질문을 펼치고 상상의 나래를 펴며 옥신각신 하는 할머니들의 모습이 열띤 백분토론 같다. 토론 문화가 부족한 우리와 많이 다른 모습에 그저 놀라울 뿐이다.

길랭은 요양원에서 책을 읽어주면서 할머니들이 생기를 찾았음을 알게 된다. 언제 죽을지 모르는 할머니들에게 유쾌한 즐거움과 신선한 자극을 준 것이다. 동시에 자신의 삶도 살아 있다는 느낌을 가지게 된다. 무미건조한 그의 삶에 활력을 느끼게 된다.

그는 태어나서 늘 놀림 받던 남자다. 빌랭 기뇰(심술쟁이 꼭두각시)이라는 별명으로 놀림을 받았기에 웃음거리가 되기 싫었던 그는 투명인간처럼 지내기로 작정했을 정도다. 친구도 별로 없던 그에게 양로원에서의 책 읽어준 시간은 분명 활기를 불어 넣었다. 그의 건조한 삶에 윤기가 생긴 것이다.

그리고 그의 삶에 가장 의미 있는 큰 변화가 나타나게 된다. 전철에서 우연히 주운 USB에서 한 여자의 일상을 접하게 된 것이다. USB속 72개의 문서파일에는 쇼핑몰 화장실에서 일하는 환경미화원 쥘 리가 쓴 그녀의 일상이 담겨 있었다. 길랭은 전철에서 낱장 대신 그녀의 글을 읽어주게 되면서 그녀의 삶 속으로 점점 빨려 들어간다. 그리고 그녀를 찾아 나서게 된다. USB로 인해 얼굴도 모르는 그녀의 모든 것을 사랑하게 된 것이다.

처음부터 끝까지 유려한 문장, 유머 넘치는 재치가 가득한 소설이다. 쥘 리가 쓴 자신의 일상, 친구인 회사 경비원 이봉이 읊어대는 12음절 정형시, 양로원 할머니들의 열렬한 독서토론 등 어느 하나 빠지지 않고 재미있게 그려냈다.

이 책은 2010년 헤밍웨이 문학상을 수상한 작가인 장-폴 디디에로랑의 첫 장편소설이다.

이보다 더하게 책을 사랑하는 남자가 있을까. 죽어간 책에 생명을 넣어준 남자, 글과 책을 진정으로 사랑한 남자, 책의 마지막 낱장까지 의미 있게 살려낸 남자, 무미건조한 시간에 이야기로 상상을 끌어내고, 탐험을 하게 만드는 남자의 능력에 감탄하며 읽게 된 소설이다. 낱장의 이야기지만 한 편의 스토리로도 손색이 없는 이야기들이니까.

주변에서도 책 읽어주는 남자가 있었으면 좋겠다. 어딘가에 이 소설을 모방해 전철에서 책 읽어주는 남자가 생기지 않을까. 이젠 전철을 타야겠네. 6시 27분에.