-

-

석굴암, 법정에 서다 - 신화와 환상에 가려진 석굴암의 맨얼굴을 찾아서

성낙주 지음 / 불광출판사 / 2014년 6월

평점 :

[석굴암 법정에 서다]석굴암의 햇살 신화는 일제가 만들어낸 허구!

1960년대 문화재관리국의 복원공사이후 '석굴암 원형논쟁'의 과정, 토함산의 현실 무시, 건축 원리에 어긋난 견해들, 일제가 복원과정에서 무시했던 것들에 대한 이야기를 처음 접한다. 석굴암 원형논쟁의 논리적 출발점이 일제 식민사관과 관련 있다니…….

이 책은 석굴암의 원형에 대한 쟁점들을 토대로 가상의 법정에 세우는 형식으로 쓴 글이다.

아침 태양의 첫 햇살이 토함산으로 치달리는, 그리하여 석굴암 부처님의 이마 한가운데 박힌 보석(백호)을 비추고, 그 보석에서 반사된 빛을 받아 어둠 속에 잠들어 있던 다른 조각상들의 윤곽이 은연히 돋아나는 장면이다.(책에서)

예전에 중등 <국어>교과서에도 실렸다던 석굴암 부처님의 이마에 박힌 보석이야기는 들은 적이 있다. 토함산에 올라 석굴암을 바라볼 때도 가장 먼저 보는 곳이 부처님 이마의 보석이었을 정도로 햇살 신화를 기억하고 있다. 그리고 석굴암의 신비는 신라인의 예술성, 과학적 안목, 우주의 신비의 결합이라고 생각했다. 옛 사람들의 과학적인 안목과 종교적 의미의 결합이 절묘하다고 생각했다.

일제가 일으킨 햇살 신화에는 석굴암이 동짓달의 일출 지점을 향해 앉힌 것은 햇살을 받아들이려는 의도였고, 그렇기에 신라인이 석굴암을 개방구조로 지었다는 것이다. 석굴암 전실은 원래 지붕과 출입문이 없는 노천 구조이며, 주실 돔 전면에 광창이 뚫려 있다는 것이었다.

저자는 햇살 신화가 신비주의적 사고의 분비물, 허상, 과도한 상상력의 부산물이라고 한다. 햇빛을 향한 신라인의 열망이었을까. 저자의 조사 결과 신라인들은 태양보다는 달에 관심이 많은 나라였다.

삼국유사 등을 보면 서라벌은 달의 도시였다. 향가, 지역 명에서 달에 대한 신라인의 사랑은 강렬할 정도다. 근대에 만들어진 석굴암 신화. 왜, 누가 무엇 때문에 만들었을까. 저자는 일본의 태양숭배에서 가져 왔다고 한다.

아마테라스 오미가미는 일본 고대 창세신화에 나오는 태양의 여신으로, 지금도 일본 황실의 조신으로 받들어지고 있다. (36쪽)

동해 일출을 석굴암 본존불에 결부시키는 논리는 일제강점기에 구축된다. 그 이야기는 일본의 유난한 태양신앙, 곧 아마테라스 오미가미 신앙을 산실로 태어난 식민 사관이었던 것이다.(49쪽)

1969년 서울대학교 남천우 교수의 주장은 일제의 주장에 동조하고 있다. 석실법당과 본존불의 좌향은 동짓달의 일출 지점을 정확히 겨냥한다는 것이다. 신라인이 석굴암을 전각 없는 개방구조로 설계했다는 것이다.

햇살 신화는 분명 매력적이지만 사실이 아니라는데……. 광복 후 우리 역사가들조차도 햇살 담론의 실체를 파악하고 폐기시켜 버리기에는 아쉬웠던 걸까. 태양을 사랑하던 일본의 식민 사관의 그늘을 지우지 못한 이유가 무엇일까.

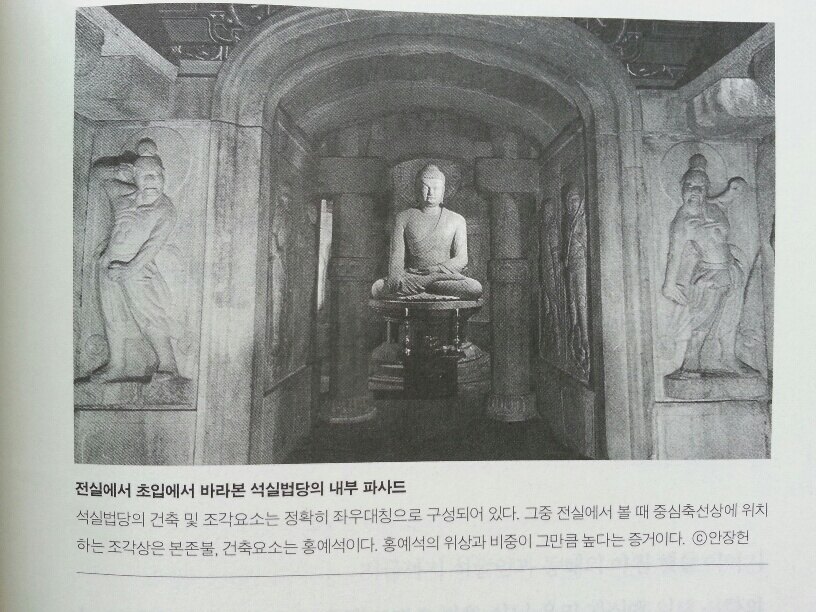

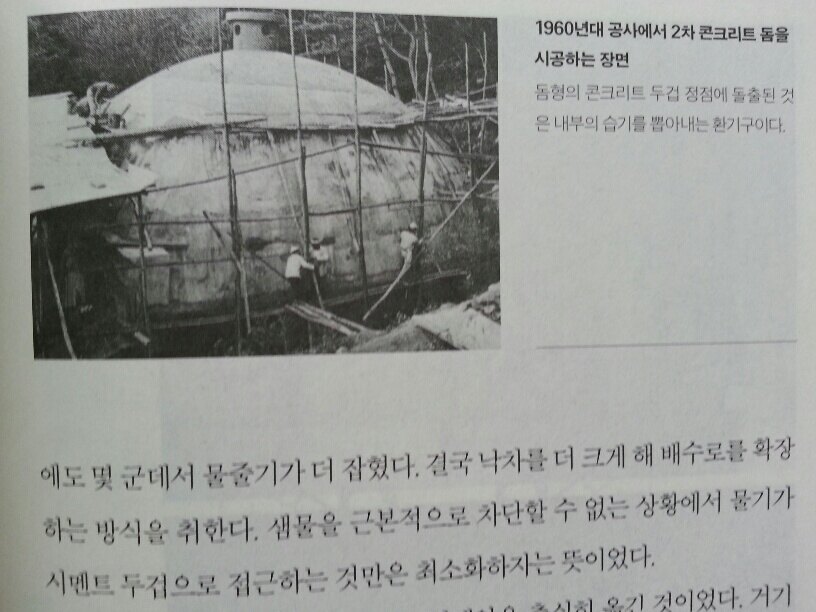

이 책에서는 기존 학계의 석굴암 인식에 대한 의문을 품고 석굴암을 연구한 20년간의 결실이 담겨 있다. 1910년대의 석굴암 사진, 조선총독부의 복원과정을 담은 사진, 현재의 모습에 이르기까지의 사진도 있다. 석굴암 광창, 홍예석의 건축미, 석굴암이 석굴사원이었다는 이야기, 총독부 공사 시 전각을 거부하고 아침햇살을 받게 복원하는 과정들, 이후 일본 황족들의 방문, 관광지화, 굴 밖의 금강신 조상들이 전각뚜껑이 없는 상태에서 비바람에 손상을 입은 이야기를 읽으며 석굴암 복원에 얽힌 진실, 일제의 거짓과 만행을 생각하게 된다.

물론 지금은 1964년 문화재관리국의 복원공사 때 전실에 목조전각을 덮어씌웠기에 햇살이 법당으로 들어오지 못하게 되었다는 것이다.

햇살 신화를 되살릴 것이냐 목조 전각을 유지할 것이냐에 대한 석굴암 복원에 얽힌 뜨거웠던 쟁점들에 대한 이야기다. 문화재 복원도 하나의 역사임을, 역사의 흔적을 살리는 일임을 생각하게 된다. 무심코 지나쳤던 문화재 이야기, 유심히 살펴야겠다는 생각이 들게 한 책이다.