-

-

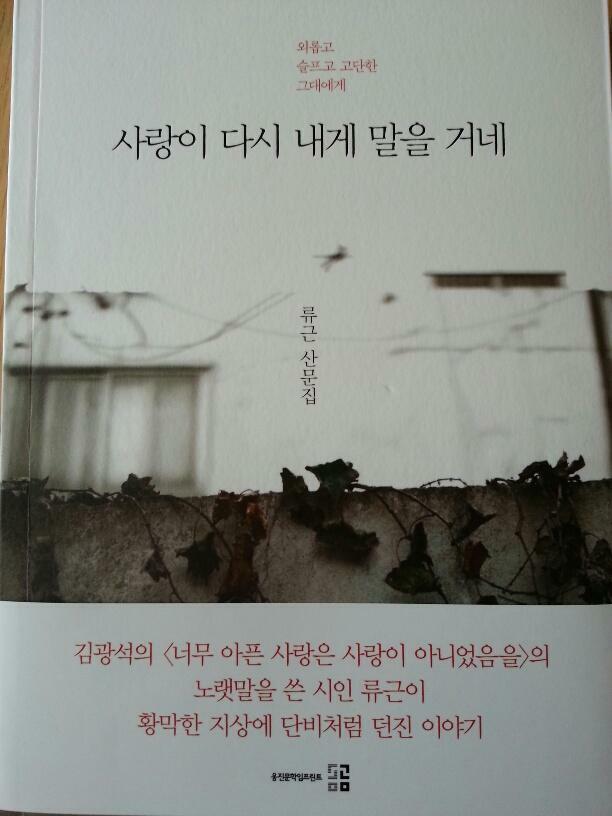

사랑이 다시 내게 말을 거네 - 외롭고 슬프고 고단한 그대에게

류근 지음 / 곰 / 2013년 7월

평점 :

품절

[사랑이 다시 내게 말을 거네] 가을엔 사랑하게 하소서~

책을 읽고 글을 쓰다 보면 저자의 영향을 받는 건지 취향이나 글투가 비슷하게 됨을 느낀다.

이 글도 그렇다.

술에 취한 듯 쓰고 싶어지니까. 술을 좋아하지도 않는데 말이다.

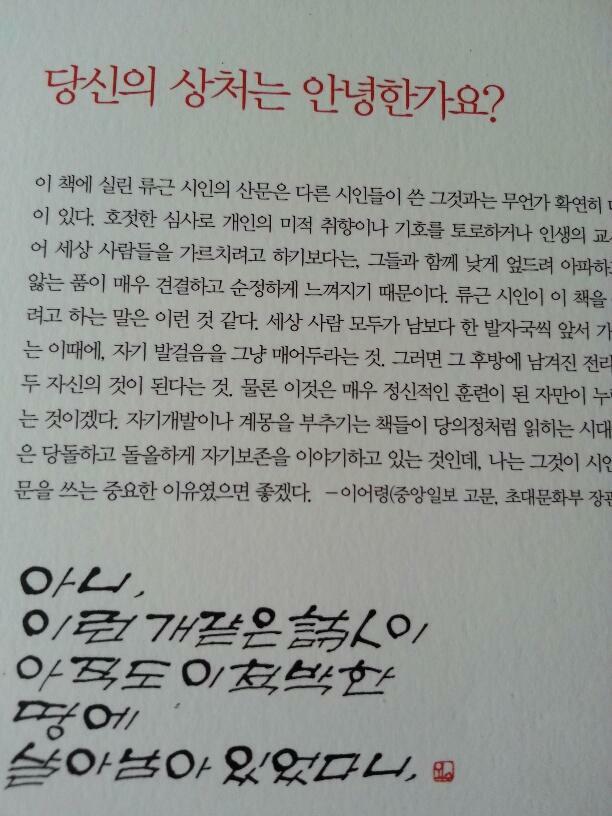

이 책은 시와 산문과 사진이 마구 섞여 있다.

제목처럼 사랑의 세레나데구나 싶었는데…….

예상은 빗나간다.

사랑이 테마긴 한데 걸쭉한 막걸리 냄새, 쓴 소주 맛이 나는 사랑 이야기다.

산다는 게 사랑 없이 말이 안 되는 건지, 술 없이 인생을 논할 수 없는 건지…….

그래야 시인다운건지…….

이 책은 시인이 발표한 적이 없는 글들이라 날 것 그대로 옮겨 담았는지, 정제된 듯 한 욕설도 있다.

최대한 순화시켰다는데, 쓸 당시의 격렬한 파토스와 문맥을 살리기 위해 최소한의 범위에서 문법 파괴 등의 표현도 사용하고 있다.

저자는 류근이다. 1992년 문화일보 신춘문예에 당선되어 시인으로 등단했으며 대학 재학 중 쓴 노랫말 <너무 아픈 사랑은 사랑이 아니었음을>이 김광석에 의해 불렸다고 한다.

외로워지기에 딱 알맞은 날씨다.

하늘이 죽은 연인의 눈동자 같다.

새벽까지 술을 마시고 느릿느릿 일어나 밀린 편지들을 읽는다.

소금사막에서 울고 있는 한 여자를 생각한다.

하필이면 소금사막에 가서 울고 싶다던 소망에 대해서

나는 아무런 대답을 해주지 못하였다.

그녀는 이 땅을 버렸고, 마침내 그 울음을 내게 보내줬다.

소금보다 깨끗한 눈물, 소금보다 깊어진 눈물.

그러나 결국 사막보다 막막한 울음일 터였다.

그러나 나는 그런 것들에 대해서

아무런 감흥을 가지지 않기로 결심한다.

오늘 서울은 흐리고, 나는 조금 외롭다. (책 속에서)

난 구름 끼고 바람 부는 가을날이 되면 조금 쓸쓸한 기분이 들곤 한다.

둔감한 건지, 외로움을 잘 안타지만 그래도 가을이 오면 기분이 살짝 슬퍼진다.

인간은 원래가 외로운 존재라는데, 그래서 가을은 혼자 걷고 싶어진다.

기찻길은 왜 슬픈가.

문득 울고 싶어질 때마다

기차가 지나 가서

내 막막한 눈시울 위에 간이역을 짓는다.

우체국은 문을 닫고

돌아보니 아아, 오늘은 토요일.

아무도 오지 않는다.

기차가 지나간다.

울고 싶어질 때마다,

울고 싶어질 때마다 지나간다. (책에서)

기찻길 추억은 내 유년에도 있다.

집에서 10여분을 걸어가면 기찻길이 있었는데 기차가 지나지 않을 때, 철로 위에 귀를 기울이며 기차오는 소리를 듣던 기억이 있다.

학교를 가기 전이었으니 진동을 알리는 없었고 어쨌든 소리의 전달이 신기하다고 생각했던 것 같다.

지금도 멀리서 보면 기찻길이 보이는 고층에 살기에 기차가 지나가는 것을 보며 밥을 먹고 차를 마시고 수다를 떤다.

간혹 조카가 오면 밥 먹기 싫어하는 녀석이라 내기를 하곤 한다.

기차 한 번 지나가는데 밥 두 숟가락 뜨기.

그게 재미있는지 후딱 즐겁게 밥을 먹던 녀석.

기차가 올 때가 됐는데~~

노래를 부르며 밥을 먹던 지난여름의 추억들…….

내 기찻길은 그래서 유쾌한 그리움이다.

소설가 김연수가 보내준 <원더보이>를 야금야금 읽고 있다. 김연수와 또 그의 절친 김중혁은 과거 문청 시절, 그들이 세트로 돌아다닐 때 흑석동 개미집 같은 데 앉혀놓고 야들아, 늬들이 감히 문학을 아느냐…….비아냥거리며 한껏 잘난 체를 해댔던 조낸 민망한 기억이 있는 후배들이다. (책 속에서)

흑석동. 나도 잠시 자취하던 곳인데…….

20대 초반을 보낸 그곳을 나도 잊을 수가 없지. 모두가 소중한 추억들이다.

글을 쓴다는 게 본능 같은 사람이 있나 보다.

술 먹고 끼적대고, 해장하고 끼적대는데 맨 정신으로 쓰고 있는 나와 질적으로 다르다.

그러게 시는 아무나 쓰는 게 아닐지도 몰라.

아니지. 쪽 팔려도 쓸 수 있는 용기.

좋아하니까 할 수 있는 배짱이 ...

난 더 중요해.

이 책을 읽고 있으니 은근히 재미있다.

솔직해서 재밌고 거침없어서 속이 후련하다.

예의를 차리지 않고 하는 행동이 편하게 느껴질 때처럼 말이다.

주제가 사랑과 술로 된 시와 산문들이다.

그런 초지일관이 느껴져서 혼자서 크크 거리며 또 웃게 된다.