-

-

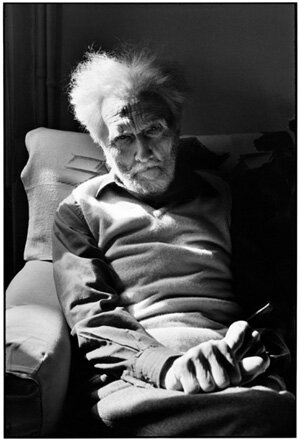

내면의 침묵 - 앙리 카르티에-브레송이 찍은 시대의 초상

앙리 카르티에 브레송 지음, 김화영 옮김 / 열화당 / 2006년 9월

평점 :

'침묵'이라는 단어에 끌리던 시절이 있었다.

무슨 심오한 뜻이 있어서는 아니었다.

'명상'이나 '禪 '이 더러는 먹고살만한 인간들의 배부른 취미로 보여져 눈살을 찌푸리게 될 때,

침묵, 한마디로 입을 닥치고 아무 말도 하지 않는다는 것이 마음에 들었다.

오래 전 내가 다니던 사무실에는 낙하산 인사들로만 들끓었다.

원로 한학자가 천거한 모 씨, 중견 서지학자가 천거한 모 씨, '구도자'로 불리는 무용가 모 씨의

비서나 진배없던 30대 중반의 독신 여성.

나?

나 또한 한 원로소설가의 추천으로 그 유령 사무실에 어느 날

민들레 홀씨처럼 가볍게 안착했다.

사무실에 앉아서도 그 명상 무용가의 비서 역할을 성실히 수행하던 그 여성은

이상하게도 '영혼'이라는 단어와 '회색' 물건이라면 정신을 못 차렸다.

'영혼'이나 '道'라는 단어가 제목으로 들어간 책을 주로 읽었으며,

옷은 물론 가방, 신발 등 머리 끝부터 발 끝까지 회색이었다.

어느 날 점심을 먹고 가까운 남대문 삼익상가에 들러 검정색 모자 달린

캐주얼 니트 코트를 한 벌 사왔더니 심플한 디자인이 마음에 들었는지

회색은 없더냐고 물었다. 그리고 당장 달려가 회색으로 똑같은 걸 사왔는데

검정색과는 달리 입으니까 별로였다.

커피를 끓여내는 조그만 주방 거울에 회색빛 코트를 입고 망연히 자신의 모습을 비쳐보던

그 얼굴, 그 난감한 표정이 잊혀지지 않는다.

세속적인 욕망 따위는 초월했다고 스스로 굳게 믿고 있지만 사실은 어림도 없는,

'나는 아무것에도 집착하지 않는다'는 바로 그 생각에 미련을 버리지 못하는 사람들.

나도 마찬가지다.

싫건 좋건 5, 6년 동안 함께 일했던 멤버들 중에서 제일 기억에 남는 것이

그 날 사무실 뒤 간이 주방 때 낀 거울에 비친 그 언니의 스스로 민망하고

아쉬움이 덕지덕지 묻어나던 그 눈빛이라니!

아무튼 그 언니의 기묘한 회색 집착증처럼 어릴 때부터 '침묵'이라는 단어에 꽂히는 경향이

내게는 있었는데 엔도 슈사꾸의 <침묵>도 그렇게 해서 읽게 되었다.

하지만 최인호가 영혼의 책으로 극찬한 엔도 슈사꾸의 장편소설 <침묵>보다

남편과 아내와 연인 3인의 동상이몽을 그린 이노우에 야스시의 소설 <엽총>이 더 좋았다.

인간관계의 심연을 이보다 섬뜩하게 그려낸 작품이 또 있을까.

자, 이제 리뷰로 돌아와서.

'침묵들'이라는 제목으로 이 책 맨 앞에 실린 아녜스 시르의 설명에 의하면,

왜 초상사진들을 묶었는가 하면, '부재하는 인물들의 침묵을 위해서'란다.

'일화나 에피소드를 좋아하는 세상의 흔한 잡지들과 달리 그 어떤 말도,

그 어떤 불필요한 효과도 용납하지 않는 그 인물들의 강한 현존을 위해서'(7쪽)다.

-- 나는 무엇보다 내면의 침묵을 추구한다.

나는 표정이 아니라 개성을 표현하려고 노력한다.(8쪽)

앙리 카르티에 브레송의 말이다.

자신의 서재나 흐트러진 침대 혹은 작업실 기타 곳곳에서 미처 포즈를 취하기도 전에

영혼을 낚아채인 듯한 이들의 표정과 시선을 따라가 보라.

누구누구는 무슨 생각인가에 몰두하고, 또 더러는 아직도 정리되지 못한 욕망과 피로,

짜증과 불안이 희미하게 읽히기도 하지만 공허하고 뻥 뚫린 시선도 적지 않다.

그 시선 저편에는 무엇이 있는지.

"저기요, 산다는 게 뭘까요?" 하는 뜬금없는 질문을 던지고 싶은 얼굴도 있다.

이 책에는 조르주 루오, 윌리엄 포크너, 사무엘 베케트, 카슨 매컬러스, 파블로 네루다,

아르투르 오네게르, 롤랑 바르트, 장 주네, 사르트르와 보부아르, 후안 미로,

앙리 마티스, 수잔 손태그, 자크 프레베르, 에디트 피아프, 프랜시스 베이컨,

에즈라 파운드, 트루먼 카포티 등 이름만 옮기기에도 숨가쁜 이들을 포착한

94컷의 강렬한 흑백사진이 실려 있다.

뭐니뭐니 해도 제일 좋았던 사진은 허름한 여인숙 앞에서 한 손에 만화를 들고

느긋한 표정으로 앉아 있는 뚱뚱한 흑인 여인. ('빅스버그Vicksburg', 119쪽)

심플한 액자에 넣어 침대 옆 벽에 걸고 싶다.

에즈라 파운드, 1971, 이탈리아