* "그 책을 찾아주세요" Book #23

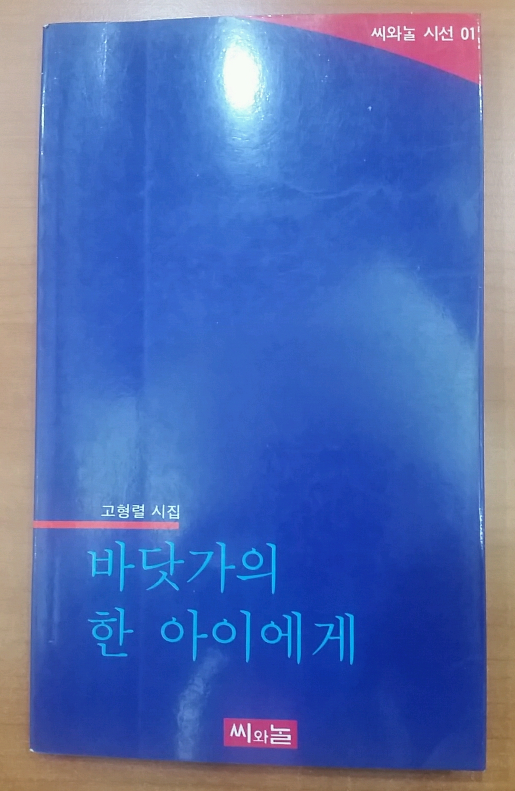

《바닷가의 한 아이에게》 고형렬, 씨와 날 (1994년)

한때 집 근처에 바다가 있는 사람들을 부러워한 적이 있다. 그들은 멋진 해변의 풍경을 마음껏 감상하면서 뛰어놀 수 있다. 또한, 싱싱한 생선회를 먹을 수도 있고. 그런데 당사자들은 육지 사람들의 부러움이 불만스럽다. 바닷가 사람들은 타지 사람들이 바글바글 모이는 해수욕장의 번잡스러운 분위기를 싫어하기 때문이다. 바닷가 사람이라고 해서 모든 생선회를 좋아하는 것이 아니다. 생선의 비린 맛 때문에 회를 싫어하는 사람도 있다. 바닷가 사람들이 듣기 싫어하는 말이 뭔지 아시는가. 생선회를 자주 먹는다는 이유로 부러워하거나 싸고 맛 좋은 횟집을 추천해달라고 부탁하는 말이다.

어느 순간부터 바다는 수많은 도시인의 발길을 내준 휴가지로 변했다. 같은 물소리에도 듣는 이의 마음에 따라 다가오는 의미가 다르다. 바닷바람에 흥분한 도시인은 마치 물 만난 고기처럼 물속으로 첨벙 뛰어든다. 바다와 함께 살았던 토박이들은 차분하다. 모래사장에 돗자리를 깔고 가족끼리 오순도순 둘러앉아 준비해온 도시락을 먹기도 하고, 소주 한 병에 새우깡 한 봉지로 생활의 시름을 달랜다. 아이들은 바닷물이 적신 모래밭에 모래성을 짓는다. 인형 같은 손등에 모래를 끼얹어 예쁜 지붕을 만든다. 파도에 금방 무너지는 모래성이지만, 아이에게는 최고의 궁전이다. 바람이 불어도 파도가 와도 영원히 쓰러지지 않는 추억 속의 집이다.

나이 탓인가. 사람들의 뜨끈한 날숨이 섞인 바닷바람보다는 짠 내 나는 차가운 바닷바람을 맞으면서 해변의 풍경을 혼자 거닐고 싶다. 사람으로 붐비는 해변을 바라보면 어지러운 전쟁터 같다. 피서객들은 바다에 오자마자 편안하게 쉬고 싶은 자리를 먼저 찾는다. 요즘은 좋은 자리를 얻으려면 자릿세를 내야 한다. 모래벌판에 음식을 먹느라 냄새를 피우고, 고성방가하며 술에 취해 인사불성 되어야 멋진 휴가라고 착각하는 사람이 있다. 그보다 더 심한 건 모래 속 깊숙이 묻어버린 쓰레기다. 하얗던 백사장 곳곳에 자본주의의 얼룩이 남아 있다. 시커먼 비닐종이, 썩은 내 진동하는 음식물 찌꺼기, 깡통, 신발까지 마치 전쟁터에 남겨진 전리품 같아 바라보면 눈살이 찌푸려진다. 태초의 모습을 그대로 간직한 바다를 구경하기가 어려운 시대다. 바다의 벗인 토박이들은 정든 고향을 하나둘씩 떠난다. 토박이들이 떠나고 없는 빈자리에 외지인들을 유혹하는 상점과 숙박업소가 들어선다. 자본의 외풍 앞에 바다는 힘없이 쓰러져 가고, 고유의 풍경이 사라져 간다.

고형렬 시인의 시집 《바닷가의 한 아이에게》(씨와 날, 1994년)는 우리가 잊고 있던 바다의 진짜 모습을 담으려고 시도한 시집이다. 시집의 앞표지와 뒤표지는 온통 파랗다. 강하게 짙은 파란색을 바라보면 자연스럽게 바닷물이 연상된다. 시집은 강원도 속초 바다로 독자들을 초대한다. 시집을 펼치면 바닷가의 한 아이를 만난다. 바닷바람을 먹고 자란 아이는 훗날 바다의 신성한 기운을 받아 시인을 잉태한다.

나는 바닷가의 한 아이를 생각한다

바닷가의 한 아이는 나의 어머니셨다

나의 어머니가 된 계집아이는

이젠 허물어져 없어진 속초 역전

경찰서 통신계장네 집 셋방에서 산다

아무 죄 없는 바닷가 어린아이는

(‘바닷가의 한 아이에게’, 9쪽)

시인은 도시에 살면서도 바다가 품은 고향을 잊지 못한다. 소라 껍데기에 귀 기울이면 파도 소리가 윙윙 들려온다. 바다가 그리운 시인은 혹시나 하는 마음에서 서울 방바닥에 귀를 대본다. 그러나 꽉 막힌 콘크리트 벽에 파도 소리 한 줄기 스며들 틈이 없다. 불현듯 이부자리에 비친 바닷가의 달빛이 시인의 향수를 잠재우는 유일한 위안거리다.

이레 전은 사월 초파일

어제는 비가 진종일 내렸다.

불을 끄자마자

이미 번져 있는 환한 그림자

심장이 멎을 것만 같다.

이부자리에 비친 옛 바닷가의 달빛

누워서 동편 하늘을 내다보니

아 이건 정말 밝기도 하구나.

흙을 밟고 온 사람아

새벽이 왔는가 봄이 왔는가.

벌써 세월은 흘러

서울 방바닥에 귀를 대고 누웠다.

(‘화곡동 창’, 20쪽)

시인은 붉은 칸막이로 이루어진 원고지에 푸른 바다의 추억을 옮기는 시도를 한다. 원고지는 모래알 같은 문자들이 가득한 모래사장이다. 시인은 아이가 되어 원고지 속으로 뛰어들어 문자들을 가지고 논다. 그 문자들을 차곡차곡 뭉쳐 쌓아 올리면 한 편의 멋진 문장의 성이 만들어진다. 시인은 바다를 기억하려고 추억을 아교로 삼아 문장의 성을 지으려고 한다. 하지만 시인이 다시 만지고 싶었던 옛것들은 세월의 파도에 떠밀려 사라진 지 오래다. 그리운 것들을 더 이상 만날 수도, 만져볼 수 없는 현실에 시인은 좌절한다.

여기는 누구의 태생지인가.

어민으로 살다가 붉은 줄 쳐진 원고지를 깔고

한 생애를 정리하고 싶은 여기는

(중략)

덜컹거리는 상점 유리창으로 내다보는

너의 태생지인 바닷가 바다

이미 옛것들이 사라졌고

이제는 섬세한 그의 몸짓도 생활에 묶여진 지 오래

남은 시간은 붉은 줄 쳐진

하얀 바탕의 편지지에 쓰고 싶은 안부 같은 것

이제 너는 너의 고향에 대해여 말하지 않는다.

(‘사진리’ 중에서, 100~101쪽)

오랜 세월이 지났어도 추억은 향기가 되어 마음에 파도처럼 몰아친다. 시인의 문장은 오랫동안 바닷바람에 절이면서 말린 오징어 한 조각이다. 이 문장의 조각을 눈으로 씹어 먹을수록 머릿속에 바다의 소금기가 느껴진다. 바다를 포근하게 안아보고 느껴본 사람만이 이런 감동을 문장으로 표현할 줄 안다. 시인은 시집의 후기에서 이웃들의 웃음소리가 사라진 속초 바다의 정경을 걱정했다. 시인의 걱정은 현실이 되었다. 여름만 되면 바다에는 도시인들의 웃음소리로 가득하다. 진짜 바다를 찾아보기가 어렵다. 이보다 더 안타까운 사실이 또 있다. 진짜 바다를 기억하는 이 시집도 서점에 찾아볼 수 없게 됐다.