추석 연휴가 시작되는 금요일에 알라딘 중고서점에 갔다. 그냥 책이 사고 싶은 마음에 간 것이 아니었다. 정말 사고 싶은 책이 있다는 사실을 알게 돼서 가게 되었다. 그 책이 바로 레이먼드 카버의 『사랑을 말할 때 우리가 이야기하는 것』(문학동네, 2005년, 줄여서 ‘사우것’)이었다. 카버의 또 다른 작품집 『제발 조용히 좀 해요』(문학동네, 2004년)와 최근 개정판이 나온 『대성당』(문학동네, 2014년)은 예전에 구입했다. 이제 『사우것』만 사면 국내에 번역된 카버의 모든 작품집을 소장하게 된다. 운이 좋았다. 서점에 도착했을 때 아무도 이 책을 사지 않았다.

즐거운 마음으로 집으로 돌아와 서점에서 산 책들을 책장에 꽂았다. 참으로 못된 버릇이다. 책을 사자마자 바로 읽는 성격은 내 서재에 나간 지 오래됐다. 내가 그동안 사서 읽은 책들이 책장에 꽂혀 있는 모습만 봐도 기분이 좋은 건 사실이다. 내 방은 그렇게 넓은 편은 아니지만 사방에 책상, 서 너 개의 책장을 세울 수 정도로 적당하다. 내가 두 다리를 뻗어 수면을 취할 수 있는 공간도 있다. 방 내부의 공기를 환기시킬 수 있는 창문 바로 앞에 앉아서 책을 읽을 수 있는 1인용 소파가 있다. 이 정도면 책장을 둘러싸인 좁은 방도 꽤 만족스러운 서재가 된다. 책상에서 한 발짝만 움직여도 내가 원하는 책들이 한 눈에 발견할 수 있다.

실제로 내 방을 보는 외부 사람이라면 넓지 않은 공간이라고 생각하지만, 지금까지 이런 서재를 갖춘 방이 딸린 집을 12년째 살고 있으면서 단 한 번도 내 방이 좁다고 생각하지 않았다. 그러다가 요 근래 내 방에 책이 점점 많아지면서 넓은 서재의 중요성을 느끼고 시작했다.

앞으로 사야 할 책이 더 많아지게 될 것은 안 봐도 뻔하다. 그래서 조금이라도 책을 꽂을 수 있는 공간을 만들기 위해 어린 시절에 읽었던 아동도서나 동화 전집, 대학생 때 산 전공도서 그리고 다시 읽을 기회가 없는, 신선도가 떨어지는 책을 종이박스에 담아 옷장 겸 잡동사니를 보관한 창고가 된 내 동생의 방에 보관했다. 그럼에도 불구하고 자리가 없는 건 마찬가지. 이젠 책을 꽂는다기보다는 책을 쌓는다는 표현을 해야 한다. 책이 다 꽂혀 있는 책장 받침에 책을 누워 보관할 수 있는 공간을 활용하고 있다. 그런데 튼튼한 목재 책장이라면 상관은 없지만, 만든 지 연도가 오래된 목재 책장이라면 책의 무게에 감당하지 못한다.

사진 속 여닫이가 있는 책장은 부모님이 신혼 시절에 구입한 것이다. 27년째 사용하고 있다. 그러나 요즘에 나오는 목재 책장에 비교하면 튼튼함이 떨어진다. 책장 받침을 지탱하고 있는 나사 역시 나무로 만들어진 것이라서 오랜 세월로 인해 썩게 되고, 책의 무게를 견디지 못했다. 두 달 전에 책장을 정리하는 도중에 책장 받침이 거의 무너지기 직전인 상태를 발견했다. 책 한 권을 꽂으면 ‘삐걱’하는 소리가 들리면서 책장 받침이 한 쪽으로 기울어진다. 책장 제일 윗칸은 받침이 언제 무너질지 모르는 위험이 있다. 그래서 책 꽂을 공간이 저렇게 충분한데도 어쩔 수 없이 책을 꽂지 못한 채 그냥 저 상태로 놔두고 있다.

오카자키 다케시는 『장서의 괴로움』(정은문고, 2014년)에 자신의 책으로 가득한 목조건물이 무너질까봐 괴로워한다. 일부 독자는 오카자키의 괴로움에 쉽게 공감하지 못할 것이다. 우리나라가 일본보다 목조건물이 많은 것도 아닌데다 지진의 위험성이 아직은 덜한 편이다. 오카자키 같은 장서가의 괴로움은 일본이라면 가능한 일이다. 그러나 오래된 목재 책장을 가지고 있는 나는 오자카지의 괴로움을 어느 정도 공감이 되었다. 다음에 책장을 새로 사게 되면 나사가 없는 것을 살 생각이다.

사실 이것보다 더 괴로운 것은 따로 있다. 그것은 바로 ‘책 건망증’이다. 레이먼드 카버의 『사우것』을 구입하던 날이었다. 추석 연휴동안 집에서 쉬게 될 동생이 읽을 책이 있는지 내 방을 찬찬히 둘러봤다. 그러자 책장에 꽂힌 『사우것』을 발견했다. 동생은 그 책을 보자마자 손을 내밀었다. 나는 동생이 그 책을 읽을 거라고 생각했다. 그런데 그게 아니었다. 동생은 책장에서『사우것』을 빼더니 어이없다는 표정을 지으면서 말했다.

“오빠, 왜 이 책이 책장에 꽂혀 있어? 이거 예전에 내가 읽는다고 빌려갔잖아? 같은 책을 또 산거야?”

아뿔싸, 내가 같은 책을 두 권이나 사고 말았다. 그러니까 나는 이미 『사우것』을 산 적이 있는데 그 사실을 깜빡 잊고 같은 책을 사고 만 것이다. 심지어 동생이 『사우것』을 빌려 간 일도 같이 잊고 있었다. 처음에 동생의 말을 믿지 않았다. 그러나 천천히 그 때의 기억을 되살려보니 한 달 전에 교보문고에서 샀다는 것을 알게 되었다.

거짓말을 해도 얼렁뚱땅 넘어갈 수 없었다. 나의 실수를 완벽하게 증명하는 결정적인 증거도 있었다. 동생은 자신의 가방 속에 있는 또 다른 『사우것』을 꺼내 보여줬다. 두 권의 『사우것』은 책 표지만 같은 것도 아니었다. 2013년 12월 2일에 찍은 1판 10쇄였고, 교보문고에 구입한 것으로 보이는 도장자국도 남아 있다. 살면서 이런 우습고도 바보 같은 실수를 저지를 줄이야.

“요사이 찾는 책을 발견할 확률이 점차 낮아져 분명 집에 있는 책을 도서관에서 빌려 오거나 서점에서 다시 사오는 일이 심심찮게 있다. 위험한 것은 다시 사오거나 빌려온 책마저 장서의 파도에 떠밀려 ‘해저 깊은 곳’에 잠겨버리는 일이다.” (오카자키 다케시, 『장서의 괴로움』중에서, 18쪽)

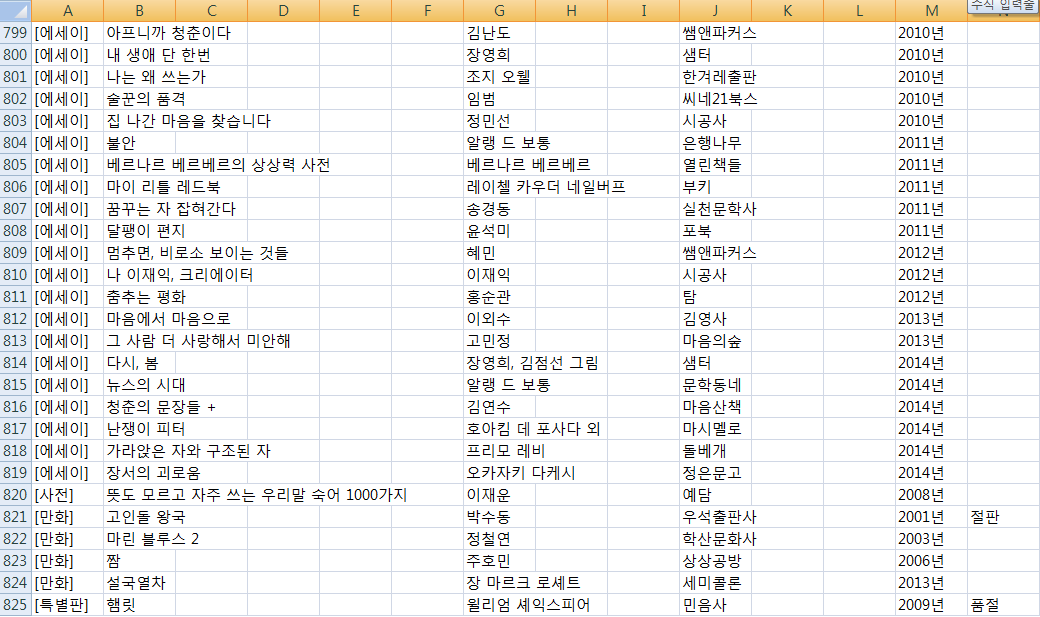

아직 내 서재는 오카자키만큼 2만 권이나 되는 ‘장서의 파도’에 떠밀릴 정도는 아니다. 그래도 서재에 있는 책이 그렇게 적은 권수는 아니다. 『장서의 괴로움』을 읽고 난 후부터 서재에 몇 권의 책이 있으며, 어떤 책이 있는지 엑셀로 정리하기 시작했다. 당시 대한출판문화협회에서 모범장서가 공모를 진행하고 있어서 다음에 지원하기 위해 필요한 소장 도서 목록을 미리 만들고 싶었다. 책이 꽂힌 책장 한 칸 한 칸씩 사진을 찍어 일일이 확인해가면서 엑셀에 기록했다. 도서 목록을 만들기 전까지만 해도 많아야 400권 정도로 예상했다.

그런데 예상한 것보다 권수가 많았다. 오카자키가 말했던 최상의 보유 권수인 500권을 넘었다. 지금도 목록을 작성하고 있는 중인데 800권을 넘은 상태다. 6년 전에 구입한 민음사 세계문학전집 200권 세트를 포함한다면 1000권은 거뜬히 넘었다. 엑셀에 기록된 800권의 도서는 아동용 도서를 제외한 것이다.

독서를 전문적으로 하는 서평가들이 소장한 책의 권수에 비하면 1000권은 아직 장서가로 명함을 내밀 정도는 아니다. 그런데 본격적으로 성인이 읽는 책을 읽기 시작한 중학생 때부터 작년에 대학을 졸업할 때까지 이렇게 많이 책을 샀을 줄 꿈에도 몰랐다.

사실 도서 목록을 작성하면서 1000권을 샀다는 사실에 만족스럽지 않았다. 작성중인 도서 목록은 그 많은 책들 중에 제대로 읽은 책이 많지 않다는, 이 불편한 진실을 기록하고 있는 듯한 느낌이 들었다. 13년 독서 인생을 다시 한 번 되돌아보는 순간이었다. 그리고 잠시 잊고 있었던 책들도 눈에 띄었다. “아, 나로 예전에 이런 책을 샀구나!” 갑자기 몇 년 전에 다 읽었거나, 혹은 읽다 말거나 그리고 아예 종이 한 장도 펼치지 않았을 책들이 읽고 싶어졌다. 나는 그동안 세월의 파도에 떠밀려 망각의 심해 깊은 곳에 잠겨버리고 있는 책들을 방치하고 있었다. 오늘도 도서 목록을 작성하면서 잠겨 버린 채 내 기억 속에 사라질 뻔한 책들을 한 권씩 한 권씩 건져내고 있다.